そうきゅうどうさん

レビュアー:

▼

12篇が収められているが、タイトル通り何らかの形で「気ちがい」=いわゆる精神異常者だけでなく「どこか“ちょっとおかしい”人」をネタにしたものが多い。つまりそれは、あなたのことであり私のことでもある。

言葉をどんなに言い換えたところで、それで差別がなくなるわけでは決してないのに、ますます“言葉狩り”の風潮が強まっていて、息苦しくてしょうがない。いわゆる“差別用語”は言うに及ばず、「障害」という言葉でさえ「“害”では悪いことにように見えてしまう。障害は悪いことではなく個性だ」なんて言って、「障碍」と書くように言い出す者まで出る始末だ(しかし当の障害者に言わせると「障害は個性なんかではなく、障害は障害だ」とのこと。更に言えば「碍」の字は「障碍」という形でしか使われない特殊な文字であり、それを使えと強要することは言外に「障害者とは健常者と違う特別な存在だ」と言っているのと等しい)。

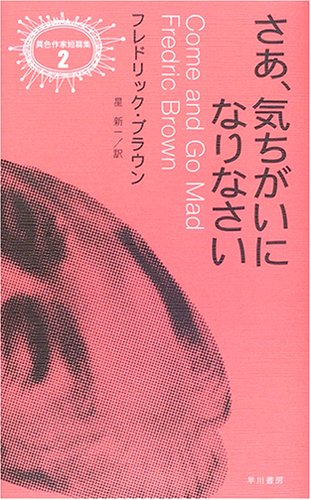

レビュー冒頭にそんなことを書いたのは、この本のタイトル『さあ、気ちがいになりなさい』のせいだ。「気ちがい」は立派な日本語であり、堂々と使えばいいと思うのだが、いつの頃からか使ってはいけない風潮ができてしまった。そんな中、早川が異色作家短篇集を復刊するに当たって、時流に合わせてタイトルを変えるような愚行を犯さなかったのは英断だった。書店にせよ図書館にせよ、『さあ、気ちがいになりなさい』なんてタイトルの本が普通に書棚に並んでいたら、それだけで涼やかな“自由の風”が感じられるというもんだ。

さて、『さあ、気ちがいになりなさい』を書いたフレドリック・ブラウンは短篇の名手として知られるが、私自身は彼の作品をまとまった形で読むのは、創元推理文庫から出ていた彼の短篇集『まっ白な嘘』を大昔に読んで以来である(昔過ぎて内容は全然覚えていない)。ブラウンは例えばロバート・ブロック、ジョン・コリア、チャールズ・ボーモントらと同じパルプマガジン出身の作家で、だからこの『さあ、気ちがいになりなさい』にも、そうしたパルプマガジンの雰囲気が色濃く感じられる。

この短篇集には12篇が収められているが、タイトル通り何らかの形で「気ちがい」をネタにしたものが多い。ここで言う「気ちがい」とは、いわゆる精神異常者だけでなく「どこか“ちょっとおかしい”人」を指す。つまり「気ちがい」とは、今日の、あるいは明日の、あなたのことであり私のことでもある。そう考えれば、「気ちがい」とは世間によくいる人をちょっと茶化して表した言葉であり、決して差別用語でないことが分かるはず(もちろん「気ちがい」を差別用語として使う人もいるが、そもそもどんな言葉でも差別する気持ちをもって使えば、それは「差別用語」になってしまうものだ)。

話を戻すと、ブラウンはそうした人の持つ、どこか過剰だったりどこか欠落していたりといった微妙なアンバランスを上手にすくい上げ、それを短篇という形で提示して見せてくれる。そのラストには「奇妙な味」の結末が用意されているが、彼の作品はそのサプライズ・エンディングの切れを楽しむというより、登場人物が何らかの意味で「気ちがい」だったり「気ちがい」になっていく姿の中に、ふと見知ったあの人や時には自分自身が重なって、心の中が少しザワっと波立つのを味わうところに真骨頂があるように、私には感じられる。だから彼の作風は飄々として軽いが、読んでいると、あるいは読み終わると、どこかズンとした重さや苦さが残る。

何より彼は、とぼけた顔で読者に語りかけてくる。「後ろを見るな」とか「さあ、気ちがいになりなさい」と。何とも食えない作家だ(なお「後ろを見るな」は『まっ白な嘘』所収)。

レビュー冒頭にそんなことを書いたのは、この本のタイトル『さあ、気ちがいになりなさい』のせいだ。「気ちがい」は立派な日本語であり、堂々と使えばいいと思うのだが、いつの頃からか使ってはいけない風潮ができてしまった。そんな中、早川が異色作家短篇集を復刊するに当たって、時流に合わせてタイトルを変えるような愚行を犯さなかったのは英断だった。書店にせよ図書館にせよ、『さあ、気ちがいになりなさい』なんてタイトルの本が普通に書棚に並んでいたら、それだけで涼やかな“自由の風”が感じられるというもんだ。

さて、『さあ、気ちがいになりなさい』を書いたフレドリック・ブラウンは短篇の名手として知られるが、私自身は彼の作品をまとまった形で読むのは、創元推理文庫から出ていた彼の短篇集『まっ白な嘘』を大昔に読んで以来である(昔過ぎて内容は全然覚えていない)。ブラウンは例えばロバート・ブロック、ジョン・コリア、チャールズ・ボーモントらと同じパルプマガジン出身の作家で、だからこの『さあ、気ちがいになりなさい』にも、そうしたパルプマガジンの雰囲気が色濃く感じられる。

この短篇集には12篇が収められているが、タイトル通り何らかの形で「気ちがい」をネタにしたものが多い。ここで言う「気ちがい」とは、いわゆる精神異常者だけでなく「どこか“ちょっとおかしい”人」を指す。つまり「気ちがい」とは、今日の、あるいは明日の、あなたのことであり私のことでもある。そう考えれば、「気ちがい」とは世間によくいる人をちょっと茶化して表した言葉であり、決して差別用語でないことが分かるはず(もちろん「気ちがい」を差別用語として使う人もいるが、そもそもどんな言葉でも差別する気持ちをもって使えば、それは「差別用語」になってしまうものだ)。

話を戻すと、ブラウンはそうした人の持つ、どこか過剰だったりどこか欠落していたりといった微妙なアンバランスを上手にすくい上げ、それを短篇という形で提示して見せてくれる。そのラストには「奇妙な味」の結末が用意されているが、彼の作品はそのサプライズ・エンディングの切れを楽しむというより、登場人物が何らかの意味で「気ちがい」だったり「気ちがい」になっていく姿の中に、ふと見知ったあの人や時には自分自身が重なって、心の中が少しザワっと波立つのを味わうところに真骨頂があるように、私には感じられる。だから彼の作風は飄々として軽いが、読んでいると、あるいは読み終わると、どこかズンとした重さや苦さが残る。

何より彼は、とぼけた顔で読者に語りかけてくる。「後ろを見るな」とか「さあ、気ちがいになりなさい」と。何とも食えない作家だ(なお「後ろを見るな」は『まっ白な嘘』所収)。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

「ブクレコ」からの漂流者。「ブクレコ」ではMasahiroTakazawaという名でレビューを書いていた。今後は新しい本を次々に読む、というより、過去に読んだ本の再読、精読にシフトしていきたいと思っている。

職業はキネシオロジー、クラニオ、鍼灸などを行う治療家で、そちらのHPは→https://sokyudo.sakura.ne.jp

- この書評の得票合計:

- 32票

| 読んで楽しい: | 2票 | |

|---|---|---|

| 参考になる: | 28票 | |

| 共感した: | 2票 |

あなたの感想は?

投票するには、ログインしてください。

この書評へのコメント

- keena071511292020-11-19 09:53

>気ちがい

あれは高校生の頃だったか

友人が『あらいぐまラスカル』の再放送を視ていたら

「(ラスカルが)気違いのようになって食べているよ」

だったと思われる場面で音声がカットされていたと

笑っていましたが

大人になって考えてみると

確かにこの発言はヒドい

クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - keena071511292020-11-19 18:22

>「俺の父ちゃんは日本一の〈ピー〉だ」

確かにバカバカしい(というかもはや笑いを取りに行っているとしか思えない)

昔の作品なんだから

放送前に「この作品には現在の放送コードでは不適切とされる内容があります」

とでも説明しておけば良いと思うんですけどねクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:早川書房

- ページ数:266

- ISBN:9784152086754

- 発売日:2005年10月07日

- 価格:2310円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。