ぱせりさん

レビュアー:

▼

山の村の図書館は続いている。様々な課題を抱えつつも、いまも図書館は盛況である。

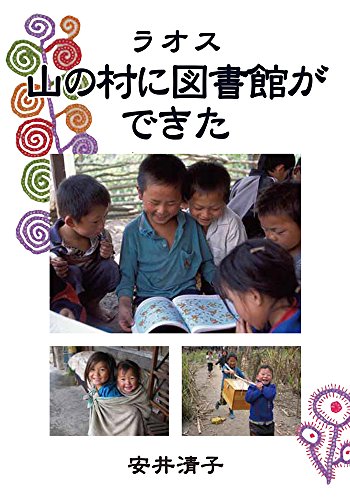

絵本『かたつむりとさる』は、ラオス内戦後に難民となったモン族の子どもたちの手で作られた刺繍絵本だった。

この絵本作りを監修したのが、当時、タイのバンビナイ難民キャンプで図書館活動をしていた安井清子さんだった。

そのときからこの本の始まりまでに20年が過ぎている。

「ラオス 山の村」は、ベトナムとの国境に近いゲオバトゥ村のことで、モン族の村だ。

きっかけは、モン族の民話を採集するために訪れた数年前の出会いだが、それ以前のタイの難民キャンプでの出会いが、この村に著者を導いたのかもしれない。

出会った人びと、別れた人……不思議な縁が糸のようにより合わさって、この村の図書館に結ばれた感じだ。

図書館なんて見た事もない山の村で、著者の話をおおらかに受け止めて協力したのは、著者の滞在先の主であり、村の有力者であるザイガウ爺さんだった。

ザイガウ爺さんは図書館のための土地を確保してくれたのだ。

だけど、それからが長い、長い……

役所を通さなければならない書類、資材と労働力の確保。工程は当初の予定から大きく遅れるが、いつのまにか、村中が、みんなで作る図書館の夢を共有し始める。

図書館はできあがる。

日本とラオス、そしてモン族の技術が合わさって、美しい建物だ。

だけど、せっかくできた図書館を継続していくのは、たちあげよりも難しいという。

この本は、図書館のたちあげと、継続の記録だ。それは、著者と村の人たちとの交流の記録でもある。

不便で、外界から閉じたような村の暮らしは、人との付き合いが濃厚であり、先祖や精霊たちの見守りのもと、おおらかで温かかった。

ザイカウ家をはじめとして、ことに老人・子どもたちとの交わりに、何度も笑ったりほろりとした。

山の村の図書館に入れたいものは、本だけではない、と著者はいう。

口承で伝えられてきた村の民話や昔ばなしを次世代につなげる場所にしたい。

山の村の小学生は大切な働き手である。村は貧しく、子どもはいつまでも子どものままでいられない。頼もしく思うけれど、子どもが子どものままでいる時間は必要なのだ。子どもが「子どものままでいていい時間」をわずかでも確保してやりたい。図書館はそういう場所でもある。

また、男性中心のモン社会で女性たちが忍耐と辛抱を重ねている様も、著者は見てきた。図書館は彼女たちの場所でもあってほしい。

子どもたちは本を読んでもらったり、お話をしてもらうのが大好きだ。

子どもたちが、遊びや仕事の場で、絵本や民話の一節をぽろっと口にすること、受けた仲間が、すぐそれと知って応じる様子など、本や語りを心から楽しみ、自分のものにしている姿に、胸が熱くなる。

ラオスの山の村で、「三枚のおふだ」や「かいじゅうたちのいるところ」が生きている。

図書館は続いている。様々な課題を抱えつつも、いまも図書館は盛況である。

「民族の伝統や文化の継承に役立つ図書館にしたい」と著者は考えていた。

一方で、

「村の中に図書館をつくるということは、これまでとは違う価値観を外から持ち込むことでもある」

図書館は、「これまでの価値観を壊すことに一役買ってもいる」のだ。

様々な課題に立ち止まり、その都度、考えあいながら、山の村の図書館は、これからも育っていく。

この絵本作りを監修したのが、当時、タイのバンビナイ難民キャンプで図書館活動をしていた安井清子さんだった。

そのときからこの本の始まりまでに20年が過ぎている。

「ラオス 山の村」は、ベトナムとの国境に近いゲオバトゥ村のことで、モン族の村だ。

きっかけは、モン族の民話を採集するために訪れた数年前の出会いだが、それ以前のタイの難民キャンプでの出会いが、この村に著者を導いたのかもしれない。

出会った人びと、別れた人……不思議な縁が糸のようにより合わさって、この村の図書館に結ばれた感じだ。

図書館なんて見た事もない山の村で、著者の話をおおらかに受け止めて協力したのは、著者の滞在先の主であり、村の有力者であるザイガウ爺さんだった。

ザイガウ爺さんは図書館のための土地を確保してくれたのだ。

だけど、それからが長い、長い……

役所を通さなければならない書類、資材と労働力の確保。工程は当初の予定から大きく遅れるが、いつのまにか、村中が、みんなで作る図書館の夢を共有し始める。

図書館はできあがる。

日本とラオス、そしてモン族の技術が合わさって、美しい建物だ。

だけど、せっかくできた図書館を継続していくのは、たちあげよりも難しいという。

この本は、図書館のたちあげと、継続の記録だ。それは、著者と村の人たちとの交流の記録でもある。

不便で、外界から閉じたような村の暮らしは、人との付き合いが濃厚であり、先祖や精霊たちの見守りのもと、おおらかで温かかった。

ザイカウ家をはじめとして、ことに老人・子どもたちとの交わりに、何度も笑ったりほろりとした。

山の村の図書館に入れたいものは、本だけではない、と著者はいう。

口承で伝えられてきた村の民話や昔ばなしを次世代につなげる場所にしたい。

山の村の小学生は大切な働き手である。村は貧しく、子どもはいつまでも子どものままでいられない。頼もしく思うけれど、子どもが子どものままでいる時間は必要なのだ。子どもが「子どものままでいていい時間」をわずかでも確保してやりたい。図書館はそういう場所でもある。

また、男性中心のモン社会で女性たちが忍耐と辛抱を重ねている様も、著者は見てきた。図書館は彼女たちの場所でもあってほしい。

子どもたちは本を読んでもらったり、お話をしてもらうのが大好きだ。

子どもたちが、遊びや仕事の場で、絵本や民話の一節をぽろっと口にすること、受けた仲間が、すぐそれと知って応じる様子など、本や語りを心から楽しみ、自分のものにしている姿に、胸が熱くなる。

ラオスの山の村で、「三枚のおふだ」や「かいじゅうたちのいるところ」が生きている。

図書館は続いている。様々な課題を抱えつつも、いまも図書館は盛況である。

「民族の伝統や文化の継承に役立つ図書館にしたい」と著者は考えていた。

一方で、

「村の中に図書館をつくるということは、これまでとは違う価値観を外から持ち込むことでもある」

図書館は、「これまでの価値観を壊すことに一役買ってもいる」のだ。

様々な課題に立ち止まり、その都度、考えあいながら、山の村の図書館は、これからも育っていく。

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

いつまでも読み切れない沢山の本が手の届くところにありますように。

ただたのしみのために本を読める日々でありますように。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:福音館書店

- ページ数:320

- ISBN:9784834081398

- 発売日:2015年01月14日

- 価格:1620円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。

『ラオス 山の村に図書館ができた (福音館の単行本)』のカテゴリ

登録されているカテゴリはありません。