黒祠の島

とにかくおどろおどろしい話だ。心霊系ではないけど、かなりのスプラッター。調査会社をやっている式部が、やけに神社やら仏像やら陰陽五行説、はては中国の伝説にまで詳しいってのは、ちょっと不自然な気もするな。

そもそも「黒祠」って何だ?そんな言葉初めて聞いたぞ、と思うのだが、この小説の中では以下のように説明さ…

本が好き! 1級

書評数:578 件

得票数:4589 票

サービス終了となったブクレコから漂着いたしました。

とりあえずブクレコのレビューをサルベージしてどばどば貼り付けてます。

てことでひとつよろしくお願いしますです。

とにかくおどろおどろしい話だ。心霊系ではないけど、かなりのスプラッター。調査会社をやっている式部が、やけに神社やら仏像やら陰陽五行説、はては中国の伝説にまで詳しいってのは、ちょっと不自然な気もするな。

そもそも「黒祠」って何だ?そんな言葉初めて聞いたぞ、と思うのだが、この小説の中では以下のように説明さ…

台詞はすべて超絶コロキアル。現代の日本人が日常的に話しているレベルの、いやそれより相当に砕けた会話で、時に上方落語のようになったりもして、なんとも言えないグルーヴで話が転がって行く。

昨年『義経』を読んだ のは、町田康の『ギケイキ』を読んでみたかったからだ。 なのにもう、『義経』…

出てくる料理がみんな美味そうなのだ。どの料理も「日常の無事を喜ぶもの」であり、時に「本能を楽しませるもの」であると思う。

『土を喰らう十二ヵ月』という映画をちらっと見て、うわージュリーもずいぶんおじいちゃんになったのだな、…

変な間取りから妄想を膨らませ、仮説を構築し、少しずつ判明してくる事実で補強してさらに仮説を拡大すると、話はどんどんおぞましい方向へ進んで行き、しまいには犬神家の一族もびっくり、てなところに辿り着く。

最近、書店で平積みになっていたり、やたらあちこちで宣伝されていて、何やねんいったいという感じで気にな…

「日蝕」のこの感じ、どこかで… と思ったら『薔薇の名前』だ。 三島由紀夫がウンベルト・エーコを訳すとこんな感じ?知らんけど。 「一月物語」は、読んでいるこちらも蛇毒にやられて朦朧としているような気分になる。

『ある男』がかなり良かったので、ちょっと他にも平野啓一郎を読んでみないと、と思いつつも、あえて『マチ…

映画で中心的に語られるパトリツィアとマウリツィオの話も面白いのだけど、マウリツィオがグッチの経営を傾かせて行く様子、そして後半部分のPPRとLVMHのグッチ争奪戦なんかはもっとエキサイティングだ。

元日の夕方に、録画してあった『ハウス・オブ・グッチ』を観ていたら、何やら長周期の振動で揺れ、気色悪い…

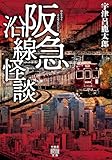

多少は勘違いやら思い込みも含まれると思うが、やっぱり、よくわからない怖い話や不思議な話ってのは実際にあるんだろうなと思う。

書店で『阪急沿線怪談』なんていう安っぽい本が目にとまり、つい買ってしまった。 タイトルに「阪急…

台湾有事で、日本はアメリカと中国の代理戦争に巻き込まれる可能性がある、てな話で始まり、それから国内の政治、社会に関わる諸問題に流れていく。なるほど、そういう見方ができるわけですね、という感じで面白い。

「新しい戦前」とは、2022年の末に「徹子の部屋」に出演したタモリが言い、話題になったのだとか。知ら…

人のアイデンティティとはいったい何なのか、ってけっこう難しい話だ。 でもまあそんな難しいことを考えなくても、とりあえずはミステリーとして十分に面白い。 そして、ほど良い湿度の感じられる文章が心地よい。

1970年代に起こった連続企業爆破事件の容疑者として、50年にわたって指名手配されていた「桐島聡」を…

多岐にわたるあれこれの経営理論について説明してきておきながら、ビジネスモデルやビジネスを説明できる経営理論は無い、なんて言うからずっこけてしまう。

たまたま書店で見かけた 『世界の経営学者はいま何を考えているのか』を読んだ のは、10年ほど前のこと…

面白いなと思うのだけど、何だか手放しには楽しめないというか、痛快なのが8割、あと2割ほどの疾しさと後ろめたさ、なんかすみません、みたいな感じ。

『持続可能な魂の利用』が文庫になっている。 修復不能なレベルまで少子化が進み、破綻した日本は、おっ…

社会不適合者一歩手前な感じだったり、どこかで踏み外した挙句にどうしようもないほどに拗らせていたり。そういう面倒くさい感じの人たちの鬱屈が垂れ流されていくのを、ちょっとうんざりしながら眺める感じかな。

昨年の暮れにちょこっと読み始めて、正月に一気読みした『プラナリア』。 社会不適合者一歩手前な感…

漫然と読んでいると、「えーっと何の話なんでしたっけ?」となる。 何なら書いているご本人も、時々そんな感じになる。 時々そんなことになりながら、料理を通じて地球について考えているのだ。

お、土井せんせの新刊が出るやんけ、と少し前から手ぐすね引いて待っていた。 今度は『味つけはせんでえ…

単に社会不適合者のゆるいエッセイ、みたいな風を装いつつ、ちょっと気を抜くとあっという間に異世界に引きずり込まれて帰れなくなる感じ。現実とフィクションの境目がどんどん融解していく。

なんと。 『なんらかの事情』を読んでから、もう10年も経っていた のか。 新作の『ひみつのしつ…

酒は良いとしても、食べるものの好みが違うのは困るのでは、と思うのだが、その辺は上手いこと落とし所を見つけ、限られた胃の容量に対して双方が満足できるように最適な注文内容を組み立てる様子に感心する。

書店の新刊コーナーで『もう一杯だけ飲んで帰ろう。』という本を見つけた。 タイトルだけでやられてしま…

聖人君子として神格化されている孔子が、割とすぐにイラついたり、大事なところで判断を誤ったり、妻や息子との関係はあまり上手く行ってなかったり、という人間臭いところが描かれ、その辺のリアリティが良い。

子曰く、云々かんぬん。というのをどこかで読んだり聞いたりしたことがない人はあまりいないだろう。 そ…

誰だって、どれだけ気をつけていても、うっかり手を汚してしまうことはあるのだ。 で、その汚れた手をきれいにする正しいやり方は、わかっている。 わかっているのに、間違ったところで拭いてしまうのだ。

『汚れた手をそこで拭かない』。何やらけったいなタイトルだな、と思いつつ読んでみると、もうどれもこれも…

一神教の思想って、やっぱり根本的なところが理解できないと感じる。 では、ユダヤ教から始まり、イスラム教、キリスト教に分化していった一神教の中で、それぞれがどのように違うのか。てな話。

『神々と男たち』という映画があった。アルジェリアの山間の村でつつましく暮らすカトリック系の修道士たち…

ホラー小説ではないはずなのに、何ともいえないホラー風味に背筋が凍る。物語の途中に仕掛けられたトリガーで、時系列を揃えたり、登場人物の関係性を見直して驚愕する。

スガシカオの「ぬれた靴」という曲がある。こんな歌詞だ。 なれないスーツと ひどいドシャ降りで…

いろいろ書いてあるが、ざっくり言うと、何でも気の持ち様、そして人間万事塞翁が馬、ぐらいなところに落ち着きそうだ。何だか身も蓋もない言い方だが。

これはわたくしの偏見なのかもしれないけど、脳科学者なんてのを名乗っている手合いにはちょいちょい胡散臭…