ぽんきちさん

レビュアー:

▼

人が生まれるまでの9か月の物語は、その後の70年に及ぶ人生よりはるかに面白いだろう。(サミュエル・テイラー・コールリッジ)

「科学道100冊2020」の1冊。

1つの受精卵が胎児になる。

考えてみればそれは非常に不思議なことである。

直径0.1mmほどの1つの細胞が、分裂し、数を増やし、さまざまな役割を持つ部分を形成しながら、1人の体を形成していく。

その間、どのような力が働き、どうやって人体が形成されていくのだろうか。

本書はそのダイナミックなしくみに迫る1冊である。

著者はエディンバラ大学実験解剖学教授で、専門は哺乳類の形態形成。発生生物学から組織工学、コンピュータシミュレーションによる理論の検証と、幅広いアプローチを駆使している。

本書は一般書のくくりであり、細かい分子情報などには触れていない。専門的過ぎる部分に深くは立ち入らず、ざっくりと人体の形成を概念的に追っていくスタイルである。

気楽に読めるとは少々言い難いが、読み終えた暁には、生物の複雑さと不思議さに感動すら覚えることだろう。

生物の発生が、工業製品の製造や建物の建築と大きく異なるのは、計画に沿って、外部の監督者が行うわけではない点である。

工業的な製造の場合には、部品が勝手に組み上がるのではなく、全体を指揮する人間の指示のもとに、人間が部品を組み上げていく。

生物構造では、もちろん、受精卵の中にある種の情報は貯えられているが、それらは身体の完成構造と直接関係しているわけではない。情報を起点として引き起こされる一連の出来事が「自発的」に生体を作り出していく。

単に1つの遺伝子すべてを決めるのではなく、状態が変われば発現遺伝子も変化しうる。

外部の状態にも反応しながら、「適応的自己組織化」を繰り返し、生存しながら形を変えていくのが生物である。

本書では、卵割開始から原腸形成までの大まかな構造、個々の組織や臓器の形成、免疫や学習といった総合的な働きを追い、最先端の知見も交えつつ、生体発生に迫っていく。

卵割の最初の段階では、中心を決め、そこに染色体を並べる必要がある。

中心を決めるには、微小管と呼ばれる管に働く押す力・引く力を用いる。力の均衡を利用することで、全体の形が認識されなくても中心を決めることが可能になる。

生体発生のしくみは、基本的に、全体の大きさや形などの外から見た情報がなくても働くことが重要である。

卵割がある程度進むと、自由な表面があるか、それともすべての表面が他の細胞と接しているかで差異が生じる。

さらに発生が進むと、体液の流れを利用して、左右対称性が破られて、左右で異なる遺伝子が発現されるようになる(左右が非対称になることで、正中線に作られない臓器を各々、1つしか持たずにすむようになる利点があったと考えられる)。

基本的なしくみはシグナルの相互作用による。

個々の細胞がある程度分化していくと、それぞれが産生するシグナルも変化するし、また同じシグナルを受けても異なる反応をするようになる。

シグナルのフィードバックを使うことで、ずれが生じたら修正することも可能になる。

こうして複雑性を増大させながら、人体の発生は進んでいく。

全体の流れに加えて、個々の挿話も興味深い。共生菌や免疫系、再生医療や癌といったテーマと発生学との関わりも面白く読ませる。

もちろん、人間を含む生物の発生にはまだまだわかっていないことも多いのだが、著者の語る大まかなストーリーは非常に魅力的でわくわくさせられる。

各章の冒頭に掲げられた引用も含蓄深く、著者の学識の深さ・広さを感じさせる。

読むのに若干の努力は要するが、意欲的な中高生は案外、楽しく読みこなすかもしれない。

1つの受精卵が胎児になる。

考えてみればそれは非常に不思議なことである。

直径0.1mmほどの1つの細胞が、分裂し、数を増やし、さまざまな役割を持つ部分を形成しながら、1人の体を形成していく。

その間、どのような力が働き、どうやって人体が形成されていくのだろうか。

本書はそのダイナミックなしくみに迫る1冊である。

著者はエディンバラ大学実験解剖学教授で、専門は哺乳類の形態形成。発生生物学から組織工学、コンピュータシミュレーションによる理論の検証と、幅広いアプローチを駆使している。

本書は一般書のくくりであり、細かい分子情報などには触れていない。専門的過ぎる部分に深くは立ち入らず、ざっくりと人体の形成を概念的に追っていくスタイルである。

気楽に読めるとは少々言い難いが、読み終えた暁には、生物の複雑さと不思議さに感動すら覚えることだろう。

生物の発生が、工業製品の製造や建物の建築と大きく異なるのは、計画に沿って、外部の監督者が行うわけではない点である。

工業的な製造の場合には、部品が勝手に組み上がるのではなく、全体を指揮する人間の指示のもとに、人間が部品を組み上げていく。

生物構造では、もちろん、受精卵の中にある種の情報は貯えられているが、それらは身体の完成構造と直接関係しているわけではない。情報を起点として引き起こされる一連の出来事が「自発的」に生体を作り出していく。

単に1つの遺伝子すべてを決めるのではなく、状態が変われば発現遺伝子も変化しうる。

外部の状態にも反応しながら、「適応的自己組織化」を繰り返し、生存しながら形を変えていくのが生物である。

本書では、卵割開始から原腸形成までの大まかな構造、個々の組織や臓器の形成、免疫や学習といった総合的な働きを追い、最先端の知見も交えつつ、生体発生に迫っていく。

卵割の最初の段階では、中心を決め、そこに染色体を並べる必要がある。

中心を決めるには、微小管と呼ばれる管に働く押す力・引く力を用いる。力の均衡を利用することで、全体の形が認識されなくても中心を決めることが可能になる。

生体発生のしくみは、基本的に、全体の大きさや形などの外から見た情報がなくても働くことが重要である。

卵割がある程度進むと、自由な表面があるか、それともすべての表面が他の細胞と接しているかで差異が生じる。

さらに発生が進むと、体液の流れを利用して、左右対称性が破られて、左右で異なる遺伝子が発現されるようになる(左右が非対称になることで、正中線に作られない臓器を各々、1つしか持たずにすむようになる利点があったと考えられる)。

基本的なしくみはシグナルの相互作用による。

個々の細胞がある程度分化していくと、それぞれが産生するシグナルも変化するし、また同じシグナルを受けても異なる反応をするようになる。

シグナルのフィードバックを使うことで、ずれが生じたら修正することも可能になる。

こうして複雑性を増大させながら、人体の発生は進んでいく。

全体の流れに加えて、個々の挿話も興味深い。共生菌や免疫系、再生医療や癌といったテーマと発生学との関わりも面白く読ませる。

もちろん、人間を含む生物の発生にはまだまだわかっていないことも多いのだが、著者の語る大まかなストーリーは非常に魅力的でわくわくさせられる。

各章の冒頭に掲げられた引用も含蓄深く、著者の学識の深さ・広さを感じさせる。

読むのに若干の努力は要するが、意欲的な中高生は案外、楽しく読みこなすかもしれない。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。

本の大海を漂流中。

日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。

あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。

「実感」を求めて読書しているように思います。

赤柴♀(もも)は3代目。

この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw

書評一覧を取得中。。。

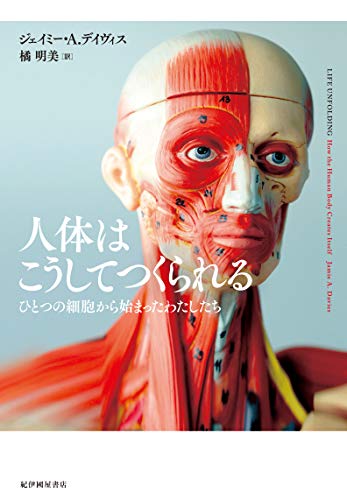

- 出版社:紀伊國屋書店

- ページ数:0

- ISBN:9784314011648

- 発売日:2018年11月01日

- 価格:2750円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。