疫病と人文学 あらがい、書きとめ、待ちうける

「コロナ禍によってもたらされた傷を書きとめ、未来へと紡ぐ、暗中模索する人文学の、いまひとたびの挑戦」をしようと、13人の研究者が2020年秋より月に一度、三年半にわたって開いた研究会の記録です。

この本は、京都大学人文科学研究所が主体となって開催された研究会の報告書です。執筆者は、人文研:6名、…

本が好き! 1級

書評数:778 件

得票数:15468 票

後期高齢者の立場から読んだ本を取り上げます。主な興味は、保健・医療・介護の分野ですが、他の分野も少しは読みます。でも、寄る年波には勝てず、スローペースです。画像は、誕生月の花「紫陽花」で、「七変化」ともいいます。ようやく、700冊を達成しました。

「コロナ禍によってもたらされた傷を書きとめ、未来へと紡ぐ、暗中模索する人文学の、いまひとたびの挑戦」をしようと、13人の研究者が2020年秋より月に一度、三年半にわたって開いた研究会の記録です。

この本は、京都大学人文科学研究所が主体となって開催された研究会の報告書です。執筆者は、人文研:6名、…

「介護保険法」が施行後25年、現場では経験値が上がり、スキルアップし、人材が育った。しかし、2024年に、訪問介護の報酬減額がされたのを制度の危機と捉えて開かれた、マラソンシンポジウムの記録集です。

この本は、つぎの三部で構成されています。( )内はそれぞれの部の章の項目とその筆者・職名です。 …

筆者は、一橋大学経済学部を卒業後、宮崎大学医学部を卒業して、医師となり、北海道・夕張市立診療所に医師として勤務ののち、所長となり、現在は、鹿児島県で研究・執筆・診療を中心に活動しているのだそうです。

筆者は、医師になってから、臨床研修が終わって直ぐに、夕張市立診療所に勤務します。そして、数年後に、そ…

祖父の代から、約90年にわたり、大田区で中規模病院を運営してきた、3代目の病院長が語る、地域医療のリアルな姿です。筆者は、今の民間中小病院の実情を明らかにした上で、2040年の未来図を予測しています。

もともと脳神経外科医であった筆者が、父親から病院長を引き継いでから33年たち、あと5年後の2030年…

「人間図書館」で貸してくれるのは、さまざまな人々の貴重な時間であり、その貸出時間は30分程度なのだそうです。「人間図書館」はデンマークから始まり、今では世界80数ヵ国で進められているそうです。

この本は、次の三章から構成されています。 1.ニューヨークで出会った7人の人々 2.共感す…

「推し活」とは何か?高齢期の不安を手放せる方法を、精神科医の立場から、説いています。

この本は、次の4章から構成されています。前半の2章は理論、後半の2章は実例を示しています。 第…

昔は、医者とは認められなかった外科医の歴史。

この本は、18の話題から構成されていますが、大きく分けると次の4部になります。 Ⅰ.医学・医療…

江戸時代の医者はどうやって患者を診療していたのか‽

この本の内容は、次の通りです。( )内は、気になった言葉です。 第1章 江戸時代の社会と医療(…

![]()

筆者の夫は、2008年3月11日夜、胸部大動脈乖離を発症し、救急入院した4日後に、重度の脳梗塞を発症し、弘前大学医学部付属病院に救急搬送され、心原性脳梗塞と診断されました。その後の16年間の記録です。

弘前大学病院に入院した日の午後、脳外科の開頭手術が始まり、4時間後に手術は成功裡に終わりましたが、4…

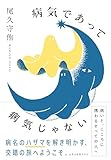

精神科医で詩人という筆者の論点は、人が人を「病気」という視点を用いてジャッジすることの倫理性であり、医師という職業に対する社会のレフェリーが、最近どんどん厳しくなっている現実の姿であることのようです。

この本が取り上げている病気とは、次のようなものです。 1-1 受診し診断された、検査で異常があ…

制度が開始されてから、四半世紀を経た、介護保険の実態と課題を、余すところなく解説し、誰もが安心できる介護生活を送るための決め手を探った本、と筆者は書いていますが、これから、本当に大丈夫なのでしょうか?

筆者が、介護の現場として掲げているのは、①介護現場(在宅・施設における介護の現場)、②政策決定過程の…

コロナ禍の際に、感染症対策の専門家として時の政府の方向性とは真っ向から反するような発言をした、尾身茂は「ルビコン川を渡った」と語った。これに政治はどのように対応したのかを検証した本のようです。

この本の語り手は、尾身茂であり、聞き手は、東大教授で行政学・政治史・オーラルヒストリーを専門とする、…

食べ物の多くは、農作物であり、この本は「食べる」という行為と同様に「探求する」ことがいかに得難く大切な経験であるかということを述べています。「入門」と題していますが、その奥には深いものを秘めています。

この本で取り上げている、食品の例は、次の通りです。 納豆、昆虫(ハチの子・アリ・コオロギなど)…

新型コロナウィルスのルーツは、まだ不明の点が多いようですが、この本は、新しい視点から取り上げ、一つの仮説を唱えています。真実は、不明ですが、これが本当だとすれば、恐ろしいことです。

この本の筆者は、京都大学医生物学研究所准教授だった、獣医師の資格を持つ、ウィルス学者だそうですが、新…

2019年12月に73歳で亡くなった、中村哲の生涯をたどり、医療以外に、飲料用および農業用の水を確保するために、用水路の整備を進め、その途上で、銃撃され死亡するまでを、二人の対談で掘り下げています。

はじめに、中村哲の73年の歩みを、高世仁が辿っています。 1946年9月15日、父・中村勉、…

「医療経済学」を専門とする筆者の最新の著書です。身近な、東京の地域医療から、日本さらに国際比較までを網羅した、専門書ですが、筆者は「地域住民の安心感をどう高めるか」という視点から、書いているそうです。

この本の内容は、次の通りです。( )内は、主な項目です。 第1章 東京という地域の医療(地域医…

ある調査結果によれば「一番望ましいのは自宅」と答えた人が、第一位であったそうです。それほど在宅死は、魅力的に映るようですが、30年以上介護現場に携わってきた筆者には、そうではないとも思うといいます。

85歳を過ぎると4割、90歳を過ぎると6割、95歳を過ぎると8割の人が認知症になるとされています。こ…

今回の新型コロナウィルス感染症パンデミックに際し、現代の歴史家たちが、感染症流行がいかに甚大な影響を及ぼしたを実感し、これらを歴史的に考える際の一助になることを願って、この本が刊行されたとのことです。

表題から、医学史・公衆衛生史関係の本かと思って、読んで見ましたら、完全に歴史の研究者・教育者が書いた…

隣町で、20年前から、開業している内視鏡専門のクリニックの院長が書いた、実践的な老化、中でも脳の老化防止をテーマに書いた本です。

序章から、第5章まで、それぞれの章のまとめを簡潔にしてあるので、それらを引用します。 序 章 …

2020年7月~2023年8月まで、政府の新型コロナウィルス感染症対策分科会会長を務めた筆者の、100の提言の裏にあった、100のドラマを自ら描いた「唯一のコロナ手記」です。まだ、生々しい気がします。

400頁を超えるこの本の構成は、次の通りです。 プロローグ 第1部 パンデミックと専門家(3…