efさん

レビュアー:

▼

あぁ、これあったな。これは知らないなぁ。

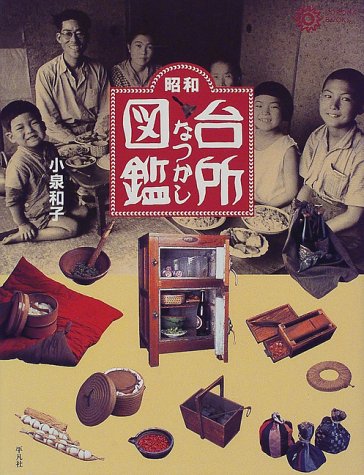

本書は、タイトルのとおり、戦前から戦後にかけての時代、東京を中心とした当時の台所で普通に使われていたあれこれの物を取り上げた図鑑です。

私の世代よりも随分前になるので知らない、見たことないという物もありましたが、それでも「あ、これあった。」、「知ってる。」という物も結構あり、懐かしく見させていただきました。

お膳(ちゃぶ台)はありましたよ。

足が折り畳み式になっていて、使う時だけ出した奴ね。

そうそう、飛雄馬の父ちゃんがひっくり返すアレです(笑)。

まな板ももちろんありましたが、当時は足台付きのものが結構あったのだとか。

それは無かったですね。

知っているのは平板のものばかりです。

足台がついているまな板なんて、今ではお寿司屋さんや料理屋さんにでも行かないとなかなかお目にかかれないのでは?

何故足台がついていたかというと、座って切ったからなんだとか。

その方が体重をかけられるので、堅い物を切る時には重宝したのだそうです。

なお、これも知らなかったのですが、本来まな板とは肉や魚を切る時に使う物で、野菜類を切る時にはまな板とは別の『切盤』と呼ばれていた板を使ったのだそうです。

鰹節箱も子供の頃にありましたし、よく鰹節を削らされました。

現在主流の既に削ってあるパック入りの物よりも、実はこれの方が贅沢ですよね~。

マッチと団扇も『台所用品』として出てきます。

何で?と思いますが、昔はガスレンジにしても自動着火式じゃなかったので一々マッチで火を点けなければならなかったから。

う~ん、それはやらなかったなぁ。

団扇も、七輪や竈を使うから台所用品として必需品だったのだとか。

団扇はもちろん家にありましたけれど、専ら涼むための道具でしたね。

そうそう、唯一、飯台で酢飯を作る時に扇いでご飯を冷ますために団扇を使ったことがありましたっけ。

上戸は家にありました。

確かにあって、何かの時に使った記憶なんですが、さて何に使ったんだっけ?

多分、醤油か何かを小分けする時に使ったんじゃないかと思うのですが……(ほら、昔は醤油って一升瓶で買ってきたじゃないですか)。

今回ご紹介した物は、子供の頃に記憶している『台所用品』ですが、現在我が家にこのうちどれだけあるかというと……まな板くらいしかないみたい。

私の世代よりも随分前になるので知らない、見たことないという物もありましたが、それでも「あ、これあった。」、「知ってる。」という物も結構あり、懐かしく見させていただきました。

お膳(ちゃぶ台)はありましたよ。

足が折り畳み式になっていて、使う時だけ出した奴ね。

そうそう、飛雄馬の父ちゃんがひっくり返すアレです(笑)。

まな板ももちろんありましたが、当時は足台付きのものが結構あったのだとか。

それは無かったですね。

知っているのは平板のものばかりです。

足台がついているまな板なんて、今ではお寿司屋さんや料理屋さんにでも行かないとなかなかお目にかかれないのでは?

何故足台がついていたかというと、座って切ったからなんだとか。

その方が体重をかけられるので、堅い物を切る時には重宝したのだそうです。

なお、これも知らなかったのですが、本来まな板とは肉や魚を切る時に使う物で、野菜類を切る時にはまな板とは別の『切盤』と呼ばれていた板を使ったのだそうです。

鰹節箱も子供の頃にありましたし、よく鰹節を削らされました。

現在主流の既に削ってあるパック入りの物よりも、実はこれの方が贅沢ですよね~。

マッチと団扇も『台所用品』として出てきます。

何で?と思いますが、昔はガスレンジにしても自動着火式じゃなかったので一々マッチで火を点けなければならなかったから。

う~ん、それはやらなかったなぁ。

団扇も、七輪や竈を使うから台所用品として必需品だったのだとか。

団扇はもちろん家にありましたけれど、専ら涼むための道具でしたね。

そうそう、唯一、飯台で酢飯を作る時に扇いでご飯を冷ますために団扇を使ったことがありましたっけ。

上戸は家にありました。

確かにあって、何かの時に使った記憶なんですが、さて何に使ったんだっけ?

多分、醤油か何かを小分けする時に使ったんじゃないかと思うのですが……(ほら、昔は醤油って一升瓶で買ってきたじゃないですか)。

今回ご紹介した物は、子供の頃に記憶している『台所用品』ですが、現在我が家にこのうちどれだけあるかというと……まな板くらいしかないみたい。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

幻想文学、SF、ミステリ、アート系などの怪しいモノ大好きです。ご紹介レビューが基本ですが、私のレビューで読んでみようかなと思って頂けたらうれしいです。世界中にはまだ読んでいない沢山の良い本がある!

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:平凡社

- ページ数:118

- ISBN:9784582633344

- 発売日:1998年01月01日

- 価格:1600円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。