hackerさん

レビュアー:

▼

「俺たちの人生の秘密を見つけだそうとすれば、永遠の時があっても、(観光客の)連中には足りないな。たとえ見つけたとしても、やつらはそれを信じないだろうよ」(まえがきに記されているインディアン古老の言葉)

本書は、アメリカの作家・詩人・写真家ナンシー・ウッド(1936-2013)が1974年に出版した第二詩集です。彼女は、ニューメキシコ州のタオス・ブエブロ・インディアンと長年の付き合いがあり、本書は彼等の文化から触発された内容となっています。なお、この拙文では、本書にならい、先住民ではなくインディアンという言葉で統一します。

ご承知のように、西部劇の世界では、長年悪役でした。私が理解している限り、白人に敵対的でない平和を求めるインディアンの姿を描いたのは、デルマー・デイヴィス監督の『折れた矢』(1950年)が最初です。もっとも、これは、あくまでも白人の視点からインディアンを描いたものであり、インディアンの世界に入って行ってインディアンを描いたものではありませんでした。そういう映画となると、おそらくロバート・アルドリッチ監督によるアパッチ族の孤独な戦士を主人公にした『アパッチ』(1954年)が最初です。

ただ、大きな変化は1970年前後に起こりました。スー族の一員となったイギリス人を描いた『馬と呼ばれた男』(1969年)、殺人を犯し、保留地から逃げだしたディアンのカップルの追跡劇『夕陽に向かって走れ』(1969年)、実際に起こった騎兵隊によるインディアン部落の虐殺を題材とした『ソツジャー・ブルー』(1970年)等、インディアンからの視点を取り入れたものが増えてきたのです。

私が特に印象に残っているのは、シドニー・ポラック監督の『大いなる勇者』(1972年)です。物語を簡単に紹介すると、主人公(ロバート・レッドフォード)は、都会を離れ、山男として生きる道を選び、様々な苦労を経て、独り立ちできるようになり、英語のできないインディアンの妻と両親をインディアンに殺され失語症となった少年と平穏に暮らしていました。ところが、ある日、雪の中で遭難した白人の幌馬車隊を救助する案内を騎兵隊に頼まれ、近道をするために、戦闘的なことで知られるクロウ族にとって神聖な場所である墓場を通ってしまいます。結果、妻と少年はクロウ族に殺されます。主人公は、復讐に燃え、クロウ族を次々に殺すのですが、クロウ族も当然主人公の命を狙うようになります。しかし、主人公は、ある日、クロウ族が自分の墓を既に用意してある、つまり死者とみなし、もう争わないと告げていることを知ります。そして、墓には、主人公を勇者として認める、礼を尽くした飾りがしてあったのです。

もう一つ挙げるなら、ロバート・アルトマン監督の『ビッグ・アメリカン』(1976年)です。実在したワイルド・ウェスト・ショーの座長だったバッファロー・ビル(ポール・ニューマン)が主人公ですが、開拓時代の争いを見せるショーをしていたのですが、シッティング・ブルという相手方のインディアンの方があまりにも泰然としているので、劣等感を抱くというものです。実は、原題は”Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson”で、邦題は、真のアメリカ人とはインディアンなのだという映画のメッセージをしっかり受け止めて、つけられたものです。最近、トランプの側近が、自分たちの祖先は移民だったことをすっかり忘れ「アメリカの土地は、アメリカ人だけのものだ」と馬鹿な発言をしていていましたが、この映画を観るといいです。

また、前置きが長くなりました。最近、これが多くていけません。ただ、本書が出版された頃は、ベトナム戦争の影響は当然あったでしょうが、アメリカ社会でインディアンに対する見方が変わって来ていたことは確かだと思います。

さて、本書に限らず、詩集の紹介というのは難しいです。ただ、本書には、訳文だけでなく、原文の英語も併記されているので、原語の音が確認できるので、詩のイメージはよりつかみやすくなっているようです。また、収録されている詩は、すべて無題で、本の原題の"Many Winters"は、最初に収録されている詩の冒頭の部分です。詩の内容は、簡単に言えば、地球で自然と共に生きるとはどういうことか、そして自然の中の死ぬとはどういうことかというものが多いです。ある詩を全文紹介します。

「もしもおまえが

枯葉ってなんお役に立つの?ときいたなら

わたしは答えるだろう、

枯葉は病んだ土を肥やすんだと。

おまえはきく、

冬はなぜ必要なの?

するとわたしは答えるだろう、

新しい葉を生み出すためさと。

おまえはきく、

葉っぱはなんであんなの緑なの?と

そこでわたしは答える、

なぜって、やつらは命の力にあふれてるからだ。

おまえがまたきく、

夏が終わらなきゃならないわけは?と

わたしは答える、

葉っぱどもがみな死んでいけるようにさ」

邦題の元になった詩も全文紹介します。

「今日は死ぬのにもってこいの日だ。

生きているものすべてが、わたしと呼吸を合わせている。

すべての声が、わたしの中で合唱している。

すべての美が、わたしの目の中で休もうとやって来た。

あらゆる悪い考えは、わたしから立ち去っていった。

今日は死ぬのにもってこいの日だ。

わたしの土地は、わたしを静かに取り巻いている。

わたしの畑は、もう耕されることはない。

わたしの家は、笑い声に満ちている。

子供たちは、うちに帰ってきた。

そう、今日は死ぬのにもってこいの日だ」

韻文で書かれた作品もあります。こちらは一部を紹介します。

「さあ、これから死ぬことについて君に語りましょう。とても美しい話です。聞いて悲しがってはいけません。(中略)

けれどどちらを向いても、悲しみというものはありません。というのは、すべてはそのとき、そうあるべき姿、そしてそうあるべきだった姿、また永久にそうあるべきだろう姿を、とっていたからです。ねえ、そうでしょう、自然は何ものとも戦おうとはしません。死がやって来ると、喜びがあるのです。年老いた者の死とともに、生の新しい円環が始まります。だからすべてのレベルでの祝福があるわけです」

お分かりのように、人間は自然の一部であり、死は新しい生の誕生のために必要なもので、悠久の時間の中では、その輪が繰り返されているのだから、悲しむべきものではない、という考えで統一されています。冒頭で「俺たちの人生の秘密を見つけだそうとすれば、永遠の時があっても、(観光客の)連中には足りないな。たとえ見つけたとしても、やつらはそれを信じないだろうよ」というインディアン古老の言葉を紹介しましたが、神が世界を造ったというキリスト教の考えとは相いれないものでしょう。実際、本書の中には、万物に精霊が宿るという考えはあるようですが、絶対者である神は登場しません。宗教全般には懐疑的な私ですが、こういう考え方は理解できます。本書の魅力は、まさに、こういう肩ひじ張らない生き方を教えているからだと思います。これは輪廻とは少し違うのですが、日本人には受け入れやすい考え方なのではないでしょうか。そんなことも感じました。

そして、当然ながら、物質文明の進歩に対する疑問を詠った詩も、あります。一つだけ紹介します。

「わたしは世界の進歩よりも

一匹のアリの旅行に

もっと深い意味を見た、

世界の進歩なんてものは

今やスタートラインのはるか後方に落伍している」

「一匹のアリの旅行」に注目し、その意義を語る、この詩は、私の好きなものです。

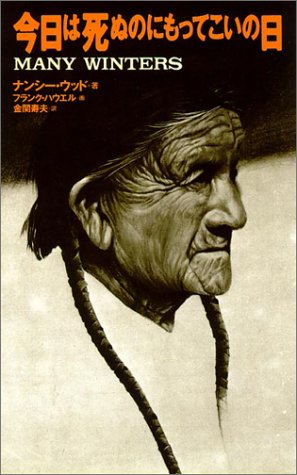

なお、表紙も含めて、それまで生きてきた時間を感じさせる老インディアンを描いた、いくつかの挿絵は、著名な画家フランク・パウエル(1937-1997)の手になるもので、英文Wikipediaによると、彼は本書以降死ぬまでナンシー・ウッドの本に挿絵を提供し続けたそうです。

ご承知のように、西部劇の世界では、長年悪役でした。私が理解している限り、白人に敵対的でない平和を求めるインディアンの姿を描いたのは、デルマー・デイヴィス監督の『折れた矢』(1950年)が最初です。もっとも、これは、あくまでも白人の視点からインディアンを描いたものであり、インディアンの世界に入って行ってインディアンを描いたものではありませんでした。そういう映画となると、おそらくロバート・アルドリッチ監督によるアパッチ族の孤独な戦士を主人公にした『アパッチ』(1954年)が最初です。

ただ、大きな変化は1970年前後に起こりました。スー族の一員となったイギリス人を描いた『馬と呼ばれた男』(1969年)、殺人を犯し、保留地から逃げだしたディアンのカップルの追跡劇『夕陽に向かって走れ』(1969年)、実際に起こった騎兵隊によるインディアン部落の虐殺を題材とした『ソツジャー・ブルー』(1970年)等、インディアンからの視点を取り入れたものが増えてきたのです。

私が特に印象に残っているのは、シドニー・ポラック監督の『大いなる勇者』(1972年)です。物語を簡単に紹介すると、主人公(ロバート・レッドフォード)は、都会を離れ、山男として生きる道を選び、様々な苦労を経て、独り立ちできるようになり、英語のできないインディアンの妻と両親をインディアンに殺され失語症となった少年と平穏に暮らしていました。ところが、ある日、雪の中で遭難した白人の幌馬車隊を救助する案内を騎兵隊に頼まれ、近道をするために、戦闘的なことで知られるクロウ族にとって神聖な場所である墓場を通ってしまいます。結果、妻と少年はクロウ族に殺されます。主人公は、復讐に燃え、クロウ族を次々に殺すのですが、クロウ族も当然主人公の命を狙うようになります。しかし、主人公は、ある日、クロウ族が自分の墓を既に用意してある、つまり死者とみなし、もう争わないと告げていることを知ります。そして、墓には、主人公を勇者として認める、礼を尽くした飾りがしてあったのです。

もう一つ挙げるなら、ロバート・アルトマン監督の『ビッグ・アメリカン』(1976年)です。実在したワイルド・ウェスト・ショーの座長だったバッファロー・ビル(ポール・ニューマン)が主人公ですが、開拓時代の争いを見せるショーをしていたのですが、シッティング・ブルという相手方のインディアンの方があまりにも泰然としているので、劣等感を抱くというものです。実は、原題は”Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson”で、邦題は、真のアメリカ人とはインディアンなのだという映画のメッセージをしっかり受け止めて、つけられたものです。最近、トランプの側近が、自分たちの祖先は移民だったことをすっかり忘れ「アメリカの土地は、アメリカ人だけのものだ」と馬鹿な発言をしていていましたが、この映画を観るといいです。

また、前置きが長くなりました。最近、これが多くていけません。ただ、本書が出版された頃は、ベトナム戦争の影響は当然あったでしょうが、アメリカ社会でインディアンに対する見方が変わって来ていたことは確かだと思います。

さて、本書に限らず、詩集の紹介というのは難しいです。ただ、本書には、訳文だけでなく、原文の英語も併記されているので、原語の音が確認できるので、詩のイメージはよりつかみやすくなっているようです。また、収録されている詩は、すべて無題で、本の原題の"Many Winters"は、最初に収録されている詩の冒頭の部分です。詩の内容は、簡単に言えば、地球で自然と共に生きるとはどういうことか、そして自然の中の死ぬとはどういうことかというものが多いです。ある詩を全文紹介します。

「もしもおまえが

枯葉ってなんお役に立つの?ときいたなら

わたしは答えるだろう、

枯葉は病んだ土を肥やすんだと。

おまえはきく、

冬はなぜ必要なの?

するとわたしは答えるだろう、

新しい葉を生み出すためさと。

おまえはきく、

葉っぱはなんであんなの緑なの?と

そこでわたしは答える、

なぜって、やつらは命の力にあふれてるからだ。

おまえがまたきく、

夏が終わらなきゃならないわけは?と

わたしは答える、

葉っぱどもがみな死んでいけるようにさ」

邦題の元になった詩も全文紹介します。

「今日は死ぬのにもってこいの日だ。

生きているものすべてが、わたしと呼吸を合わせている。

すべての声が、わたしの中で合唱している。

すべての美が、わたしの目の中で休もうとやって来た。

あらゆる悪い考えは、わたしから立ち去っていった。

今日は死ぬのにもってこいの日だ。

わたしの土地は、わたしを静かに取り巻いている。

わたしの畑は、もう耕されることはない。

わたしの家は、笑い声に満ちている。

子供たちは、うちに帰ってきた。

そう、今日は死ぬのにもってこいの日だ」

韻文で書かれた作品もあります。こちらは一部を紹介します。

「さあ、これから死ぬことについて君に語りましょう。とても美しい話です。聞いて悲しがってはいけません。(中略)

けれどどちらを向いても、悲しみというものはありません。というのは、すべてはそのとき、そうあるべき姿、そしてそうあるべきだった姿、また永久にそうあるべきだろう姿を、とっていたからです。ねえ、そうでしょう、自然は何ものとも戦おうとはしません。死がやって来ると、喜びがあるのです。年老いた者の死とともに、生の新しい円環が始まります。だからすべてのレベルでの祝福があるわけです」

お分かりのように、人間は自然の一部であり、死は新しい生の誕生のために必要なもので、悠久の時間の中では、その輪が繰り返されているのだから、悲しむべきものではない、という考えで統一されています。冒頭で「俺たちの人生の秘密を見つけだそうとすれば、永遠の時があっても、(観光客の)連中には足りないな。たとえ見つけたとしても、やつらはそれを信じないだろうよ」というインディアン古老の言葉を紹介しましたが、神が世界を造ったというキリスト教の考えとは相いれないものでしょう。実際、本書の中には、万物に精霊が宿るという考えはあるようですが、絶対者である神は登場しません。宗教全般には懐疑的な私ですが、こういう考え方は理解できます。本書の魅力は、まさに、こういう肩ひじ張らない生き方を教えているからだと思います。これは輪廻とは少し違うのですが、日本人には受け入れやすい考え方なのではないでしょうか。そんなことも感じました。

そして、当然ながら、物質文明の進歩に対する疑問を詠った詩も、あります。一つだけ紹介します。

「わたしは世界の進歩よりも

一匹のアリの旅行に

もっと深い意味を見た、

世界の進歩なんてものは

今やスタートラインのはるか後方に落伍している」

「一匹のアリの旅行」に注目し、その意義を語る、この詩は、私の好きなものです。

なお、表紙も含めて、それまで生きてきた時間を感じさせる老インディアンを描いた、いくつかの挿絵は、著名な画家フランク・パウエル(1937-1997)の手になるもので、英文Wikipediaによると、彼は本書以降死ぬまでナンシー・ウッドの本に挿絵を提供し続けたそうです。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

「本職」は、本というより映画です。

本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:めるくまーる

- ページ数:157

- ISBN:9784839700850

- 発売日:1995年10月01日

- 価格:1785円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。