ぷるーとさん

レビュアー:

▼

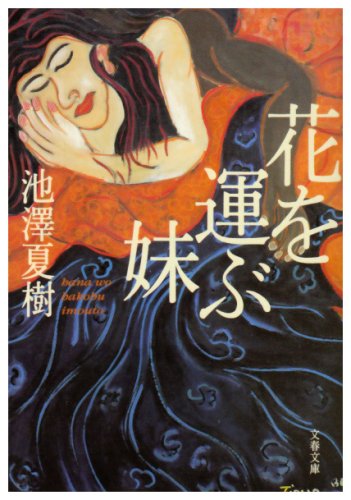

兄を助けるべく奔走する妹を描くことで浮き彫りになる若者の苦悩。

これといった生きる目的も見出せないままパリで暮らしていたカヲルは、兄がバリ島に大量の麻薬を持ち込んだ現行犯として逮捕されたと知らされ、兄を助けるべく奔走する。

そのカヲルの奔走を描く章「カヲル」が奇数章に、兄哲郎が今までの生きざまを独白する章「哲郎」を偶数章に描かれていく。

幼い頃から絵の才能を示していた哲郎は、画家として生きていくために家を飛び出し、自分のこれまでの殻から抜け出すためにアジアの各地を転々として絵を描き続けてきた。自分の存在すべき場所を求め、壁にぶち当たり苦悩する哲郎の姿は、悩める現代の若者の姿そのものといえるだろう。

哲郎の苦悩は、彼自身の中で西洋と東洋がどのように意識されているかだった。苦悩する哲郎は誘惑に負けて麻薬に手を出すが、彼に麻薬という誘惑を差し出したインゲボルグは、西洋の象徴でもある。

インゲボルグが属する西洋は、傍観者の立場を崩さずひたすら観察者としての姿勢をとり続ける。それは、西洋風の絵を描くために必要なことだが、哲郎には、そういったただ見つめるだけの態度を取リ続けることがどうしてもできない。だからといって、絵を放棄することもできない。

カヲルは、兄と違ってこれといった目的も持たないままにパリに住み続けている。そのカヲルが兄を助けるためにバリへと頻繁に足を運ぶようになり、そのバリで住民たちの祭りを見たとき、新しい境地に目覚めるようになる。 彼女を目覚めさせたのは、ただ見るためだけの風景ではなく、住民たちの激しい息づかいの聞こえる祭りの踊りだった。そこには、生々しい「生」が宿っていた。

哲郎とカヲルは、二人とも苦悩のただ中にいてそこから脱出しようとしている。だが、同じような境遇にあって、互いの思いは交差することがない。哲郎にいたっては、自分のために奔走する妹に、最初はあからさまな嫌悪感をぶつける。

哲郎の妹への嫌悪感が消えてからでさえ、二人は別々なことを考えていた。ところが、あるときから、別々な考えの下でも二人は静かに共鳴しあうようになる。純粋にアジア的なバリという島で、その住民たちの「生」の息吹に触れ合い、ただ「見る」だけでなく「触れ」たり「聴い」たりして彼らの息吹を「感じる」ことに、兄弟はともに救いの道を見いだしたのだ。

『花を運ぶ妹』という題は、哲郎が、カヲルが小学生のときに花の鉢を運んでいるところを絵に描いたというエピソードからつけられている。

西洋と東洋の違い。自分と世界の関わり方。苦悩のもとは多数あり、人さまざま。だからこそ、注意深く進んでいかなくてはならない。

そのカヲルの奔走を描く章「カヲル」が奇数章に、兄哲郎が今までの生きざまを独白する章「哲郎」を偶数章に描かれていく。

幼い頃から絵の才能を示していた哲郎は、画家として生きていくために家を飛び出し、自分のこれまでの殻から抜け出すためにアジアの各地を転々として絵を描き続けてきた。自分の存在すべき場所を求め、壁にぶち当たり苦悩する哲郎の姿は、悩める現代の若者の姿そのものといえるだろう。

哲郎の苦悩は、彼自身の中で西洋と東洋がどのように意識されているかだった。苦悩する哲郎は誘惑に負けて麻薬に手を出すが、彼に麻薬という誘惑を差し出したインゲボルグは、西洋の象徴でもある。

インゲボルグが属する西洋は、傍観者の立場を崩さずひたすら観察者としての姿勢をとり続ける。それは、西洋風の絵を描くために必要なことだが、哲郎には、そういったただ見つめるだけの態度を取リ続けることがどうしてもできない。だからといって、絵を放棄することもできない。

カヲルは、兄と違ってこれといった目的も持たないままにパリに住み続けている。そのカヲルが兄を助けるためにバリへと頻繁に足を運ぶようになり、そのバリで住民たちの祭りを見たとき、新しい境地に目覚めるようになる。 彼女を目覚めさせたのは、ただ見るためだけの風景ではなく、住民たちの激しい息づかいの聞こえる祭りの踊りだった。そこには、生々しい「生」が宿っていた。

哲郎とカヲルは、二人とも苦悩のただ中にいてそこから脱出しようとしている。だが、同じような境遇にあって、互いの思いは交差することがない。哲郎にいたっては、自分のために奔走する妹に、最初はあからさまな嫌悪感をぶつける。

哲郎の妹への嫌悪感が消えてからでさえ、二人は別々なことを考えていた。ところが、あるときから、別々な考えの下でも二人は静かに共鳴しあうようになる。純粋にアジア的なバリという島で、その住民たちの「生」の息吹に触れ合い、ただ「見る」だけでなく「触れ」たり「聴い」たりして彼らの息吹を「感じる」ことに、兄弟はともに救いの道を見いだしたのだ。

『花を運ぶ妹』という題は、哲郎が、カヲルが小学生のときに花の鉢を運んでいるところを絵に描いたというエピソードからつけられている。

大事なものを運ぶ時、人は慎重になる。注意深く足を運ぶ。そういう経路を辿って人はこの世界に参入するのだ。妹はブーゲンビリアの鉢を運ぶことによって、用心深く光の世界に入ってきた。そのおずおずとした姿勢におまえは捕まった。花の鉢を運ぶ緊張感が自ずから絵の形を成していた。人はあのようにある覚悟をもって世界に入っていくべきだ。

西洋と東洋の違い。自分と世界の関わり方。苦悩のもとは多数あり、人さまざま。だからこそ、注意深く進んでいかなくてはならない。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

ホラー以外は、何でも読みます。みなさんの書評を読むのも楽しみです。

よろしくお願いします。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:文藝春秋

- ページ数:459

- ISBN:9784167561062

- 発売日:2003年04月01日

- 価格:800円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。