休蔵さん

レビュアー:

▼

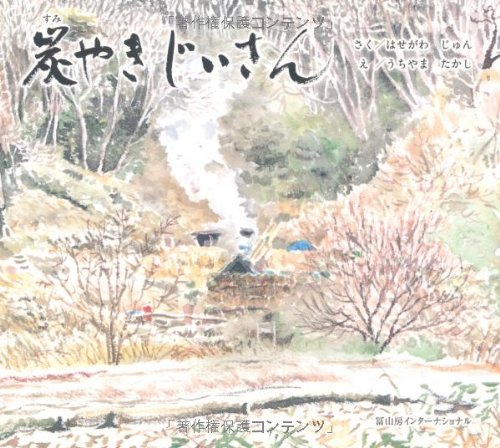

炭が燃料の主役だったころ、炭焼きは1年のライフサイクルの中に溶け込むように嵌め込まれていた。自然とともに暮らす時代の当たり前が、いまでは特別なことのように感じる1冊。

『鬼滅の刃』の主人公、竈門炭治郎は炭を焼いて、それを売ることで生計を立てていた。

大正時代のこと。

その頃は、生活燃料の主役は炭が担っていた。

焼いた炭を里で売るために山をおりた隙に竃門一家は惨殺され、禰豆子は鬼となる。

いまやバーベキューや焼き鳥屋くらいでしかお目にかからなくなった炭。

そんな近いような遠いような炭を取り扱う絵本が出版されていることを知って、妙に気になった。

『炭焼きじいさん』は、タイトル通り炭焼きをするじいさんが主人公。

でも炭を焼くことが中心ではなく、里山の1年に炭焼きを絡めた構成となる。

最初は孫と思しき子どもとおじいさんが春野の山で戯れる情景からはじまる。

季節は移ろい、夏になるとおじいさんは下草を刈り、秋には炭材の伐採。

炭焼きがはじまるのは冬になってから。

そういえば、竈門一家が惨殺されたのも冬。

窯に詰めた炭が焼き上がるのは7日目という。

そして、春の里山の風景で物語は閉じられる。

かつて自然と共生することは、改めて意識することなく行われていた。

便利は生活に慣れた身からすると大変なことも多かっただろうと思うし、不便なことも多々あったのだろう。

利便性の追求は自然との共生をわざわざ大声で主張しなければいけない世の中に変えてしまった。

かといって、今さら大正時代のライフスタイルに回帰しますと宣言されても対応できない。

炭を焼くことはもちろんできないし、炭を購入して生活を営むことも無理。

そんな行為は、いまでは特別なイベントになってしまっている。

でも、かつての生活に想いを馳せて、今の自らを省みることはできると思う。

そうすることで、いまの生活のあり方を省みることが大切なのかもしれない。

その先の行動は、その先に考えよう。

本書の最後には炭窯の作り方、炭の焼き方がイラスト付きで掲載されている。

もちろん、すぐに炭窯を作ろうとはならないし、炭も焼かないけど、燃料を自弁することの大変さはなんとなく伝わった。

本書は薄い絵本であるが、多くのことを伝えようとした1冊と考える。

大正時代のこと。

その頃は、生活燃料の主役は炭が担っていた。

焼いた炭を里で売るために山をおりた隙に竃門一家は惨殺され、禰豆子は鬼となる。

いまやバーベキューや焼き鳥屋くらいでしかお目にかからなくなった炭。

そんな近いような遠いような炭を取り扱う絵本が出版されていることを知って、妙に気になった。

『炭焼きじいさん』は、タイトル通り炭焼きをするじいさんが主人公。

でも炭を焼くことが中心ではなく、里山の1年に炭焼きを絡めた構成となる。

最初は孫と思しき子どもとおじいさんが春野の山で戯れる情景からはじまる。

季節は移ろい、夏になるとおじいさんは下草を刈り、秋には炭材の伐採。

炭焼きがはじまるのは冬になってから。

そういえば、竈門一家が惨殺されたのも冬。

窯に詰めた炭が焼き上がるのは7日目という。

そして、春の里山の風景で物語は閉じられる。

かつて自然と共生することは、改めて意識することなく行われていた。

便利は生活に慣れた身からすると大変なことも多かっただろうと思うし、不便なことも多々あったのだろう。

利便性の追求は自然との共生をわざわざ大声で主張しなければいけない世の中に変えてしまった。

かといって、今さら大正時代のライフスタイルに回帰しますと宣言されても対応できない。

炭を焼くことはもちろんできないし、炭を購入して生活を営むことも無理。

そんな行為は、いまでは特別なイベントになってしまっている。

でも、かつての生活に想いを馳せて、今の自らを省みることはできると思う。

そうすることで、いまの生活のあり方を省みることが大切なのかもしれない。

その先の行動は、その先に考えよう。

本書の最後には炭窯の作り方、炭の焼き方がイラスト付きで掲載されている。

もちろん、すぐに炭窯を作ろうとはならないし、炭も焼かないけど、燃料を自弁することの大変さはなんとなく伝わった。

本書は薄い絵本であるが、多くのことを伝えようとした1冊と考える。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。

それでも、まだ偏り気味。

いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:冨山房インターナショナル

- ページ数:0

- ISBN:9784902385366

- 発売日:2007年03月01日

- 価格:990円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。