休蔵さん

レビュアー:

▼

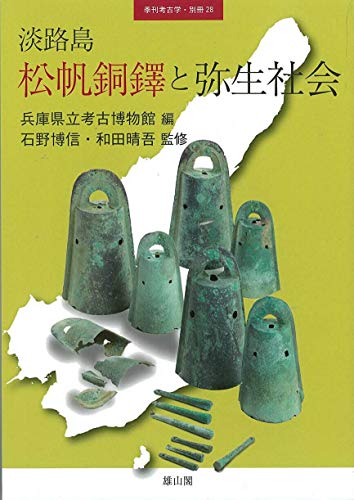

兵庫県の淡路島で見つかった松帆銅鐸。偶然の機会に見つかった7個の銅鐸を軸に専門家が様々な議論を積み重ねた1冊。読み応え十分です。

考古学は、あっと驚かせるニュースを時折提供する。

マイナスのニュースもあり、前期旧石器の捏造はその最たるものだろう。

ただ実際にはプラスのニュースが多い。

本書は、そんなプラスのニュースのひとつだった兵庫県南あわじ市の淡路島で見つかった松帆銅鐸と名付けられた銅鐸一群の位置付けを検討した1冊である。

松帆銅鐸の発見は平成27年4月とのこと。

もう7年も経つのかと改めて驚いた。

発見は偶然によるもので、土砂採集積場で見つかったもの。

作業中の発見で、発見者は私利に走ることなく、すぐに行政に連絡をして公の存在になったそうだ。

沈没船からお宝を回収する考え方とは一線を画する。

さて、銅鐸は7個が集中していた。

7個のうち1個は、銅鐸のなかでも最古式に分類されるもので、内部に紐で吊り下げられた銅製の棒を伴っていたという。

その様相は、昨日まで使用していたカミ祭りの用具を埋納したようと評価されていた。

日本列島全体で銅鐸は500個超を数えるという。

そのうち、24点が淡路島で見つかっているとのこと。

淡路島は『古事記』にあるイザナギ・イザナミによりより最初に産み落とされた島とされている。

その特殊な位置付けが、銅鐸の集中的な出土と関係しているのだろうか。

この松帆銅鐸以外にも淡路島における弥生時代青銅製品は数多くあり、江戸時代から断続するようだ。

また、内部に棒を吊り下げた状態での発見は非常に特殊という。

銅鐸祭祀の実際を検討するうえで有益な情報ということだ。

本書には複数の論文が掲載されている。

松帆銅鐸そのものの詳細な考古学的観察や科学的分析成果、淡路島で確認されている青銅器の概要、淡路島に弥生時代遺跡の動向など、松帆銅鐸とそれに関係が深そうな事象の概括が第1章として示されている。

同じ鋳型で作られた銅鐸もあり、それは島根県出土銅鐸でも確認できるそうだ。

そして、第2章として近畿地方における銅鐸の役割や武器形青銅器に関する議論など、日本列島広域の事象をまとめている。

さらに、第3章として松帆銅鐸と淡路の青銅器をめぐってというタイトルで、専門家による激しい討論が掲載される。

ひょんなことから発見された7個の銅鐸をめぐって、多角的な検討が行われており、読み応え十分な仕上がりになっている。

毎年のように考古学分野の新発見情報が新聞紙上を賑わせる。

単に浪漫という言葉で片づけては良くないほど、日本の歴史に影響を及ぼすような新発見があり、そのたびに様々な研究者が議論を展開する。

本書は7個の銅鐸から端を発したもので、精緻な議論や討論には驚くばかりだ。

松帆銅鐸みたいにマスコミが大きく取り上げると成果のすごさが流布されやすいが、あまり注目されなかった調査成果でも実は重要というものも数多くあるはず。

もちろん、発掘調査の成果のすべてを平等に取り扱うことは難しいだろうし、松帆銅鐸が一級品なのは間違いない。

ただ、一見すると地味な調査成果から驚くような深い議論に展開させた成果にも触れてみたいと思った。

マイナスのニュースもあり、前期旧石器の捏造はその最たるものだろう。

ただ実際にはプラスのニュースが多い。

本書は、そんなプラスのニュースのひとつだった兵庫県南あわじ市の淡路島で見つかった松帆銅鐸と名付けられた銅鐸一群の位置付けを検討した1冊である。

松帆銅鐸の発見は平成27年4月とのこと。

もう7年も経つのかと改めて驚いた。

発見は偶然によるもので、土砂採集積場で見つかったもの。

作業中の発見で、発見者は私利に走ることなく、すぐに行政に連絡をして公の存在になったそうだ。

沈没船からお宝を回収する考え方とは一線を画する。

さて、銅鐸は7個が集中していた。

7個のうち1個は、銅鐸のなかでも最古式に分類されるもので、内部に紐で吊り下げられた銅製の棒を伴っていたという。

その様相は、昨日まで使用していたカミ祭りの用具を埋納したようと評価されていた。

日本列島全体で銅鐸は500個超を数えるという。

そのうち、24点が淡路島で見つかっているとのこと。

淡路島は『古事記』にあるイザナギ・イザナミによりより最初に産み落とされた島とされている。

その特殊な位置付けが、銅鐸の集中的な出土と関係しているのだろうか。

この松帆銅鐸以外にも淡路島における弥生時代青銅製品は数多くあり、江戸時代から断続するようだ。

また、内部に棒を吊り下げた状態での発見は非常に特殊という。

銅鐸祭祀の実際を検討するうえで有益な情報ということだ。

本書には複数の論文が掲載されている。

松帆銅鐸そのものの詳細な考古学的観察や科学的分析成果、淡路島で確認されている青銅器の概要、淡路島に弥生時代遺跡の動向など、松帆銅鐸とそれに関係が深そうな事象の概括が第1章として示されている。

同じ鋳型で作られた銅鐸もあり、それは島根県出土銅鐸でも確認できるそうだ。

そして、第2章として近畿地方における銅鐸の役割や武器形青銅器に関する議論など、日本列島広域の事象をまとめている。

さらに、第3章として松帆銅鐸と淡路の青銅器をめぐってというタイトルで、専門家による激しい討論が掲載される。

ひょんなことから発見された7個の銅鐸をめぐって、多角的な検討が行われており、読み応え十分な仕上がりになっている。

毎年のように考古学分野の新発見情報が新聞紙上を賑わせる。

単に浪漫という言葉で片づけては良くないほど、日本の歴史に影響を及ぼすような新発見があり、そのたびに様々な研究者が議論を展開する。

本書は7個の銅鐸から端を発したもので、精緻な議論や討論には驚くばかりだ。

松帆銅鐸みたいにマスコミが大きく取り上げると成果のすごさが流布されやすいが、あまり注目されなかった調査成果でも実は重要というものも数多くあるはず。

もちろん、発掘調査の成果のすべてを平等に取り扱うことは難しいだろうし、松帆銅鐸が一級品なのは間違いない。

ただ、一見すると地味な調査成果から驚くような深い議論に展開させた成果にも触れてみたいと思った。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。

それでも、まだ偏り気味。

いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:雄山閣

- ページ数:0

- ISBN:9784639026440

- 発売日:2019年05月28日

- 価格:2860円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。