休蔵さん

レビュアー:

▼

身分制度の厳格な江戸時代の学びは自らの意欲によるもので、法で義務付けられたものではなかった。そして、その具体を教えてくれる遺産がある。その遺産の意味を明示した1冊。

明治維新、そして戦後と、日本人の生活スタイルを大きく変換させた歴史的な事象がある。

このような事象を論ずる場合、政治や制度、生活習慣の変革について取り沙汰されることは多い。

しかしながら、教育に特化した議論を意識することは、個人的にはあまりなかった。

でも、実際には教育こそ国が進めようとしている変革の考え方を如実にしたものはないのではないだろうか。

本書は江戸時代の教育について、そして現代の教育のあり方について考えさせる1冊である。

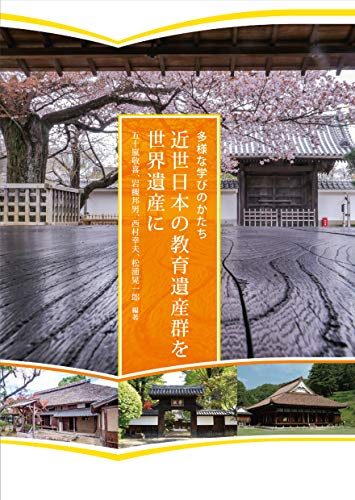

本書は、そのタイトルにあるように近世教育遺産群の世界遺産への登録を目指してまとめられたものである。

江戸時代の教育制度は多岐に渡り、各藩に様々な教育施設が形成されていた。

ただ、現在に残る近世の教育遺産全てを世界遺産にというわけではなく、具体的に絞り込まれた遺産があるようだ。

それは、茨城県水戸市の弘道館・偕楽園、栃木県足利市の足利学校、岡山県備前市の閑谷学校、大分県日田市の咸宜園・豆田町である。

遺産の残り具合から選定されたものであろうが、当時の教育内容は幅広く、そのことをきちんとと体現できるものである必要がある。

本書では江戸時代の教育遺産群を、「官立(官営)学校」、「藩校」、「郷校」、「私塾・手習塾(寺小屋)」に分類している。

この分類案と上記の6遺産群を照合すると、足利学校が「官立(官営」学校」で、弘道館が「藩校」、「閑谷学校が「郷校」で、咸宜園は最大規模の「私塾」ということになるそうだ。

幅広い教育体制にきちんと合致し、さらに遺産の残り具合が良好ということで選定されたということだ。

上記のように、江戸時代の教育制度は経営主体が多様化で、それぞれの特色に見合った生徒が己が学びを収めていた。

そう、キーワードは「学び」。

江戸時代、列島全体に統一した教育体勢は敷かれておらず、さらに明確な身分制度が敷かれていたため、教育機関も階層化されていた。

現代のような義務教育制度が敷かれていたわけでもなく、勉強をしなければいけないという発想はなかったのだろう。

当然のことながら、学校に通うということは、そこで自らが教えを乞い学ぶという姿勢が備わっていたはず。

少なくとも、そう見做されていたに違いない。

寺小屋の絵図で、子供たちがやんちゃに遊んでいる姿が描かれているものがある。

度が過ぎると叱り飛ばされたと想像できるが、ある程度はおおらかに対応されていたということと思う。

なぜなら、学びの姿勢は自らに委ねられていたから。

現代の教育は義務である。

学ぶ意欲・姿勢を問われることはない。

そうしなければいけないのだから。

本書には「教育遺産群」とあるが、「学習遺産群」でもいいのかもしれない、と本書に提言されていた。

その通りと思う。

本来、未知のものを知りたいということは、人間に備わった基本的な欲求だと思う。

もちろん、生命の危険がない場合においてだが。

江戸時代は、生命の危険がその前代より大きく軽減され、さまざまな文化が花開いたことは周知のことだろう。

人々の意識は学びへと向かった。

強制されない学びは生涯を通してのもので、今の生涯学習という考え方と共通する。

むしろ、強制的な学びの横行が生涯学習という概念を、今更ながらに再燃させたというのが事実かもしれない。

本書は世界遺産登録を目指している人々が結集して取りまとめた1冊で、多分に政治色を帯びている気がする。

しかしながら、江戸時代の学びのあり方を知るきっかけになる1冊であることは間違いない。

そして、それは自らの学びの姿勢を振り返るきっかけにもなるはずである。

このような事象を論ずる場合、政治や制度、生活習慣の変革について取り沙汰されることは多い。

しかしながら、教育に特化した議論を意識することは、個人的にはあまりなかった。

でも、実際には教育こそ国が進めようとしている変革の考え方を如実にしたものはないのではないだろうか。

本書は江戸時代の教育について、そして現代の教育のあり方について考えさせる1冊である。

本書は、そのタイトルにあるように近世教育遺産群の世界遺産への登録を目指してまとめられたものである。

江戸時代の教育制度は多岐に渡り、各藩に様々な教育施設が形成されていた。

ただ、現在に残る近世の教育遺産全てを世界遺産にというわけではなく、具体的に絞り込まれた遺産があるようだ。

それは、茨城県水戸市の弘道館・偕楽園、栃木県足利市の足利学校、岡山県備前市の閑谷学校、大分県日田市の咸宜園・豆田町である。

遺産の残り具合から選定されたものであろうが、当時の教育内容は幅広く、そのことをきちんとと体現できるものである必要がある。

本書では江戸時代の教育遺産群を、「官立(官営)学校」、「藩校」、「郷校」、「私塾・手習塾(寺小屋)」に分類している。

この分類案と上記の6遺産群を照合すると、足利学校が「官立(官営」学校」で、弘道館が「藩校」、「閑谷学校が「郷校」で、咸宜園は最大規模の「私塾」ということになるそうだ。

幅広い教育体制にきちんと合致し、さらに遺産の残り具合が良好ということで選定されたということだ。

上記のように、江戸時代の教育制度は経営主体が多様化で、それぞれの特色に見合った生徒が己が学びを収めていた。

そう、キーワードは「学び」。

江戸時代、列島全体に統一した教育体勢は敷かれておらず、さらに明確な身分制度が敷かれていたため、教育機関も階層化されていた。

現代のような義務教育制度が敷かれていたわけでもなく、勉強をしなければいけないという発想はなかったのだろう。

当然のことながら、学校に通うということは、そこで自らが教えを乞い学ぶという姿勢が備わっていたはず。

少なくとも、そう見做されていたに違いない。

寺小屋の絵図で、子供たちがやんちゃに遊んでいる姿が描かれているものがある。

度が過ぎると叱り飛ばされたと想像できるが、ある程度はおおらかに対応されていたということと思う。

なぜなら、学びの姿勢は自らに委ねられていたから。

現代の教育は義務である。

学ぶ意欲・姿勢を問われることはない。

そうしなければいけないのだから。

本書には「教育遺産群」とあるが、「学習遺産群」でもいいのかもしれない、と本書に提言されていた。

その通りと思う。

本来、未知のものを知りたいということは、人間に備わった基本的な欲求だと思う。

もちろん、生命の危険がない場合においてだが。

江戸時代は、生命の危険がその前代より大きく軽減され、さまざまな文化が花開いたことは周知のことだろう。

人々の意識は学びへと向かった。

強制されない学びは生涯を通してのもので、今の生涯学習という考え方と共通する。

むしろ、強制的な学びの横行が生涯学習という概念を、今更ながらに再燃させたというのが事実かもしれない。

本書は世界遺産登録を目指している人々が結集して取りまとめた1冊で、多分に政治色を帯びている気がする。

しかしながら、江戸時代の学びのあり方を知るきっかけになる1冊であることは間違いない。

そして、それは自らの学びの姿勢を振り返るきっかけにもなるはずである。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。

それでも、まだ偏り気味。

いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:ブックエンド

- ページ数:0

- ISBN:9784907083687

- 発売日:2021年03月16日

- 価格:1980円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。