darklyさん

レビュアー:

▼

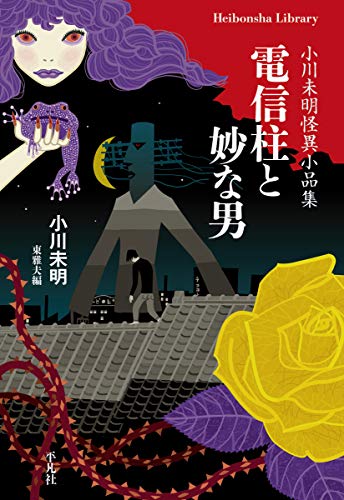

童話作家のイメージが強い小川未明であるが童話以外でも二千を超える作品を生み出した。

本書はその作品群の中からの怪異作品アンソロジーであるがその味わいは多岐にわたる。

本書は童話作家として有名な小川未明の作品からアンソロジストの東雅夫さんがチョイスした怪異作品集となっています。小川さんの代表作はなんといっても「赤い蝋燭と人魚」でなかろうかと思います。正直この作品のイメージしか持っておりませんでした。

六つの章から構成されていますが内容によってではなく主人公のカテゴリによって分類されています。「妖魔たち」「娘たち」「少年たち」のように。なぜなら読めば分かりますが容易に分類できる作品が少ないのです。童話なのかそうでないのか、寓話なのかSF・ファンタジーなのかフォークロアなのか。それを判別する大きな要素は結末なのでしょうが驚愕の結末もなく、どんでん返しがあるわけでもなく、すっと消えていくような話が多く読んでから頭を整理するのに少し時間がかかります。

【電信柱と妙な男】

夜中に散歩するのを好む妙な男が同じく夜散歩している電信柱と出会う。意気投合した二人は一緒に散歩するのだが背が違いを埋めるために電信柱は妙な男を屋根の上に乗せて散歩する。やがて朝が来て。

表題作であり他のどの作品とも似ていない妙な話です。語り口や設定は星新一のよう。しかしこの話をどのように解釈したらよいか分かりません。なにかの教訓になりそうでもなし、まさか電信柱がはしごを外したというギャグでもないでしょうし。

【秋逝く頃】

祐二と小太郎は親友だった。祐二は病気になり亡くなる。祐二の死を信じない小太郎は毎日祐二の家を訪ねる。小太郎があまりにもいじらしかったので祐二の母親は祐二の墓を教える。小太郎は祐二が寂しいだろうと毎日墓参りをする。

比較的オーソドックスなジェントルゴーストストーリーと言えます。秋の終わりの物悲しさ、少年の純真な心、たまにこのような話を無性に読みたくなります。

【幽霊船】

幽霊船に乗せられた主人公は無人島に打ち上げられる。山では故郷へ帰りたいと陰気な歌を歌いながら男が岩を砕いている。沈痛な感じに堪えかねて離れると鋸を引く音が聞こえる。その作業をしている若者に素性や島のことを聞くが要領を得ない。主人公は気付く。若者は汗ばみながら木を切っているがいくら挽いても木の幹が少しも斬られていないことを。

本作品集で最も好みでした。

【僧】

ある村に僧が托鉢にやってくる。家の前でお経を唱える。拒否されれば静かに次の家へ向かう。十日ほどで村を去りまた次の年あるいは数年してやってくる。あるときから妙な噂が流れる。僧がいつまでも年を取らず、また村にやってくると必ず一人死人が出ると。村は寂れ三世帯のみとなった。十年間現れなかった僧がやってきた。

この作品も好みでした。お坊さんという存在は通常は我々の知らない世界を知り守ってくれるというイメージなのですが、だからこそ強烈に不気味な存在になりうるものだと思うのです。そもそも怪しい山伏が邪悪であってもあまり違和感はないのです。

六つの章から構成されていますが内容によってではなく主人公のカテゴリによって分類されています。「妖魔たち」「娘たち」「少年たち」のように。なぜなら読めば分かりますが容易に分類できる作品が少ないのです。童話なのかそうでないのか、寓話なのかSF・ファンタジーなのかフォークロアなのか。それを判別する大きな要素は結末なのでしょうが驚愕の結末もなく、どんでん返しがあるわけでもなく、すっと消えていくような話が多く読んでから頭を整理するのに少し時間がかかります。

【電信柱と妙な男】

夜中に散歩するのを好む妙な男が同じく夜散歩している電信柱と出会う。意気投合した二人は一緒に散歩するのだが背が違いを埋めるために電信柱は妙な男を屋根の上に乗せて散歩する。やがて朝が来て。

表題作であり他のどの作品とも似ていない妙な話です。語り口や設定は星新一のよう。しかしこの話をどのように解釈したらよいか分かりません。なにかの教訓になりそうでもなし、まさか電信柱がはしごを外したというギャグでもないでしょうし。

【秋逝く頃】

祐二と小太郎は親友だった。祐二は病気になり亡くなる。祐二の死を信じない小太郎は毎日祐二の家を訪ねる。小太郎があまりにもいじらしかったので祐二の母親は祐二の墓を教える。小太郎は祐二が寂しいだろうと毎日墓参りをする。

比較的オーソドックスなジェントルゴーストストーリーと言えます。秋の終わりの物悲しさ、少年の純真な心、たまにこのような話を無性に読みたくなります。

【幽霊船】

幽霊船に乗せられた主人公は無人島に打ち上げられる。山では故郷へ帰りたいと陰気な歌を歌いながら男が岩を砕いている。沈痛な感じに堪えかねて離れると鋸を引く音が聞こえる。その作業をしている若者に素性や島のことを聞くが要領を得ない。主人公は気付く。若者は汗ばみながら木を切っているがいくら挽いても木の幹が少しも斬られていないことを。

本作品集で最も好みでした。

日が暮れかかったので、黒ずんだ海辺の方へ歩いて行くと、世に所謂幽霊船というのに乗せられて・・・はあ?なんで乗せられんの?世に所謂って?と突っ込みながら読み進めて行くと話の様相が変化していきます。量子の重ね合わせ状態のように確かに怪異譚ではあるもののプロレタリアート文学の匂いがほのかに漂ってきます。幽霊船は何かのメタファーでありそれ自体は重要ではないのですね。

【僧】

ある村に僧が托鉢にやってくる。家の前でお経を唱える。拒否されれば静かに次の家へ向かう。十日ほどで村を去りまた次の年あるいは数年してやってくる。あるときから妙な噂が流れる。僧がいつまでも年を取らず、また村にやってくると必ず一人死人が出ると。村は寂れ三世帯のみとなった。十年間現れなかった僧がやってきた。

この作品も好みでした。お坊さんという存在は通常は我々の知らない世界を知り守ってくれるというイメージなのですが、だからこそ強烈に不気味な存在になりうるものだと思うのです。そもそも怪しい山伏が邪悪であってもあまり違和感はないのです。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

昔からずっと本は読み続けてます。フィクション・ノンフィクション問わず、あまりこだわりなく読んでます。フィクションはSF・ホラー・ファンタジーが比較的多いです。あと科学・数学・思想的な本を好みます。

この書評へのコメント

- ゆうちゃん2020-09-22 23:50

小川未明は童話作家だと思っておりました。darklyさんの書評を拝読して認識を新たにした次第です。読んだ限りではちょっと不条理小説っぽい設定のような感じを受けますが、安部公房みたいなテイストでしょうか。

小川未明の作品と言えば、幼稚園の時に先生から読んでもらった、国境警備の青年ふたりが戦争で引き裂かれる悲しい物語が思い浮かびます。幼稚園児にそんな本を読み聞かせたのか?と今の感覚では感じるかも知れませんが、僕の幼稚園時代というと終戦後20年足らず、高度経済成長期とは言え、戦争の影が濃く残る時代でした。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:平凡社

- ページ数:0

- ISBN:9784582768848

- 発売日:2019年07月12日

- 価格:1650円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。

『電信柱と妙な男: 小川未明怪異小品集』のカテゴリ

登録されているカテゴリはありません。