ぽんきちさん

レビュアー:

▼

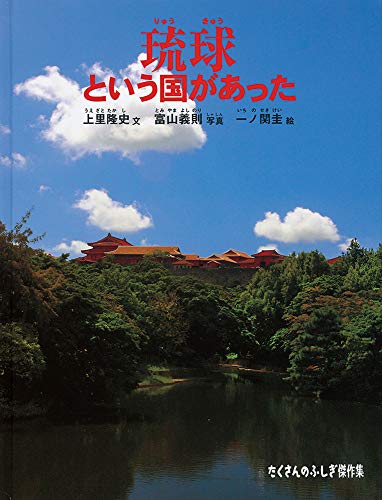

国々をつなぐ蓬莱の島

「琉球」の歴史を文と写真と絵で紹介する絵本。

元々は2000年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」がユネスコの世界文化遺産に登録したことを契機に、2012年に月刊「たくさんのふしぎ」として刊行されたもの。

2019年10月の火災で首里城に甚大な被害が出たことを受けて、「たくさんのふしぎ傑作集」版として、ハードカバーで出版された。

再刊にあたり、本文の内容はそのまま残されたが、巻末に著者が寄せた一文が載せられている。

首里城にも見られるように、沖縄の文化は独特である。日本から見ればどこか異国を感じさせる多くの文物がある。

南の島国、沖縄は、日本の本州、あるいは中国や東南アジアの各地を結ぶ地であった。

700年ほど前、中国・元で戦争が起こり、それまで使われていた博多・寧波間の航路が使えなくなったのにしたがい、新たに九州から沖縄を経由して、南の福州などをつなぐ航路が生まれる。その際、港として使われたのが現在の那覇の地であった。この地は浮島という漁村であり、川から淡水が流れ込むためにサンゴ礁が育たず、大きな船も乗り入れやすかったのだという。

やがて各国から人が入ってくるようになり、さまざまな国の文化が持ち込まれた。

中国大陸に明が誕生すると、貢物とその返礼という形で貿易が盛んに行われ、陶磁器や織物、銅銭が数多く入ってくる。貿易の際には、沖縄に住み着いた中国人が大きな役割を果たし、一方で室町幕府との交渉は日本人の僧侶が行った。

「琉球」は中国による沖縄の呼称だが、関係が深まるにつれ、沖縄の人々も自らを琉球と呼ぶようになる。呼称だけではなく、役人の冠や衣服、また暦も中国式のものが用いられた。一方で文字はひらがなが主に用いられていた。

海洋国として、さまざまな文化を取り入れ、独自の文明を作り上げてきたのが琉球だった。

首里城正殿にはかつて、「万国津梁の鐘」と呼ばれる鐘がつるされていたという。

津梁とは「架け橋」を指す。銘文には以下のような内容が刻まれる。

蓬莱の島とは中国の東の海の向こうにあるとされた仙人の住む理想郷のことである。

大海の只中に、1つの島国があった。

国と国を結び、繁栄を謳歌し、独自の文化を発展させた。

美しい写真と細密な絵で、「蓬莱の国」へといざなう1冊である。

元々は2000年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」がユネスコの世界文化遺産に登録したことを契機に、2012年に月刊「たくさんのふしぎ」として刊行されたもの。

2019年10月の火災で首里城に甚大な被害が出たことを受けて、「たくさんのふしぎ傑作集」版として、ハードカバーで出版された。

再刊にあたり、本文の内容はそのまま残されたが、巻末に著者が寄せた一文が載せられている。

首里城にも見られるように、沖縄の文化は独特である。日本から見ればどこか異国を感じさせる多くの文物がある。

南の島国、沖縄は、日本の本州、あるいは中国や東南アジアの各地を結ぶ地であった。

700年ほど前、中国・元で戦争が起こり、それまで使われていた博多・寧波間の航路が使えなくなったのにしたがい、新たに九州から沖縄を経由して、南の福州などをつなぐ航路が生まれる。その際、港として使われたのが現在の那覇の地であった。この地は浮島という漁村であり、川から淡水が流れ込むためにサンゴ礁が育たず、大きな船も乗り入れやすかったのだという。

やがて各国から人が入ってくるようになり、さまざまな国の文化が持ち込まれた。

中国大陸に明が誕生すると、貢物とその返礼という形で貿易が盛んに行われ、陶磁器や織物、銅銭が数多く入ってくる。貿易の際には、沖縄に住み着いた中国人が大きな役割を果たし、一方で室町幕府との交渉は日本人の僧侶が行った。

「琉球」は中国による沖縄の呼称だが、関係が深まるにつれ、沖縄の人々も自らを琉球と呼ぶようになる。呼称だけではなく、役人の冠や衣服、また暦も中国式のものが用いられた。一方で文字はひらがなが主に用いられていた。

海洋国として、さまざまな文化を取り入れ、独自の文明を作り上げてきたのが琉球だった。

首里城正殿にはかつて、「万国津梁の鐘」と呼ばれる鐘がつるされていたという。

津梁とは「架け橋」を指す。銘文には以下のような内容が刻まれる。

琉球は、南の海の恵まれた場所にあり、朝鮮からは優れたところを取り入れ、中国や日本とも大変親しくつきあっている。この日中両国のあいだにある「蓬莱の島」のような琉球は、船によって世界に橋をかけ、めずらしい宝は国内のいたるところに満ちあふれている。

蓬莱の島とは中国の東の海の向こうにあるとされた仙人の住む理想郷のことである。

大海の只中に、1つの島国があった。

国と国を結び、繁栄を謳歌し、独自の文化を発展させた。

美しい写真と細密な絵で、「蓬莱の国」へといざなう1冊である。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。

本の大海を漂流中。

日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。

あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。

「実感」を求めて読書しているように思います。

赤柴♀(もも)は3代目。

この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:福音館書店

- ページ数:40

- ISBN:9784834085495

- 発売日:2020年02月05日

- 価格:1430円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。