バルバルスさん

レビュアー:

▼

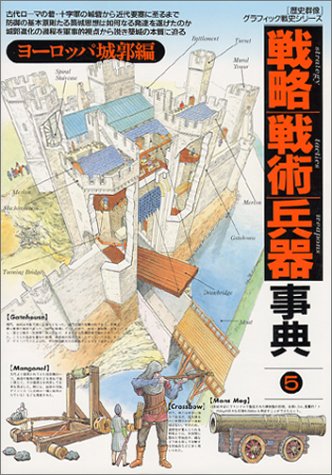

ヨーロッパ築城史。古代から近代へ。

古来より人々がその生命を、財産を、権力を、あるいはささやかな幸福を、守るために築き続けた城郭というものはどのような変遷を遂げてきたのか。本書では先史時代の原始的城塞から近代要塞に至るまでの、西欧における築城技術と概念の進化の過程を豊富な図版や写真とともに追うものである。まz...

☆「本書は全体に6つの章から成っておりますが、主眼となるのは第4章と第5章ですね」

★「だな、あとの章はビジュアル重視だからこの2章の知識を頭に入れてから読む方が愉しめそうだよな」

お前らなに当然のように出てきてるんだよ。俺が話してるときは引っ込んでてくれなきゃ文面がゴチャゴチャして読みにくいだろう。

★「うるせぇなぁ、こういうマニアックな本はお前が仕切るとダラダラ長くなって面白くないから俺らが出てきたんだろうが」

長いのはお互い様だろうよ、俺はお前らと違って真面目なレビューをだな・・・

☆「えー、アンタこないだの『地中海三部作』のとき散々遊んでたんだから人の事言えなくないですかー?」

あ、あれはワルい先輩に唆されてついその気に・・・

★「てめぇのそういうところがいい加減だって言うんだ、字数の無駄だからとっとと帰りやがれ」

☆「そうですよ。かーえーれ、かーえーれ」

☆・★「かーえーれ、かーえーれ」

小学生みたいな真似しやがって。お、覚えてやがれ!

(宿主フェードアウト)

☆「さあ邪魔者は去りました。思う存分表現欲求を満たすとしましょう。先にも触れたとおり、本書の眼目は【第4章 ヨーロッパ築城発達史】と【第5章 城郭発達史の深層】でありまして、それぞれヨーロッパ世界における築城技術と概念の変遷と、イギリス・ドイツ・フランスに的を絞った各国ごとの築城史を繙きます。その前後の章は予習復習に適したガイドブックといった感じですね」

★「内容は小難しいとこもあってマニアックだけど、思い切ってイラスト&写真集として眺めても面白いな」

☆「とりあえず簡単な概要を紹介をしておきましょうか。まず、西欧に大規模かつ恒常的な城塞を遺したのは御多分に漏れず古代ローマ帝国だったわけですが、これまた御多分に漏れず5世紀の西ローマ帝国滅亡に伴ってそれらの技術と概念は忘れ去られますが、ビザンチン帝国として生き延びた東欧及びイスラム帝国の支配権となった中東に受け継がれます。しかしローマ文明が絶えた西欧にも、新たな支配者となったノルマン人による築城技術が導入されました」

★「これがそのモット&ベイリー方式の模型か。やっぱローマの城に比べると貧弱だな」

☆「直訳すれば『マウンドと城壁』となるらしいこの方式は、丘または土盛りの上に築いた天守(キープ)と、その下に展開する城壁に守られた居住スペースというシンプルな構造ですね。当初は木造で脆弱だった城壁やキープも、時代を経るにしたがってキープと城壁を石造化したシェル・キープや、キープの居住性を追及したスクエア・キープなどへと徐々に変遷を遂げていきました」

★「このへんになると段々”ヨーロッパのお城”っぽくなるね」

☆「もちろん東欧と中東世界もただローマの遺産を享受していただけではありません。ビザンチンとイスラムの戦いの歴史はそのまま両者の築城技術の歴史となり、時代とともに技術を進歩させていったのでした。そして11世紀に発生した十字軍遠征による西欧勢の参入によって、東西の技術は合流を果たすのでした。度重なるイスラム勢との戦いの必要から築城技術の洗練を強いられた西欧勢はビザンチン様式はもちろんのこと、憎むべき敵であるアラブ・イスラム様式をも取り入れ、かの有名なクラック・デ・シュバリエを典型とする堅城を造り上げるに至り、その新様式はイングランド王エドワード1世によって西欧世界にもたらされます」

★「どっかで聞いたことある名前だと思ったら前に宿主がくっちゃべってたヤツで取り上げられてた人だな」

☆「そう、”築城王”の異名を持つエドワード王ら十字軍帰りの人々によって西欧の築城技術に一大イノベーションが起きたということです。【第1章 防御を極めた中世の名城】ではその代表例であるイングランドのロンドン塔やコンウィ城、カーナーヴォン城などの構造が多くのイラストと写真で紹介され、【欧州名城探訪】ではウェールズ征服のために連綿と築かれたイギリスの堅城の数々、星の数ほど存在した封建諸侯が自らの権力の拠り所として建造したドイツの山岳城塞の数々、華やかな宮廷文化の苗床となったフランスの城館の数々が美麗な写真で紹介されております。これら英独仏の城塞・城郭・城館の在り様の違いについては【第5章】参照ということで夜露死苦です。

さて、ここは12~13世紀にかけて各国それぞれの国情に随って発展しつつ、15世紀半ばまでは最高の防衛力を誇ったいわゆる”中世のお城”を端的に表した城塞です。十字軍での激しい攻城戦の経験から二重の城壁で守備を固めたコンセントリック方式が考案され、城門と天守を一体化したキープ・ゲイトハウス方式など様々な防御方式が実装されています。このような一見”中世ヨーロッパ”のカタマリのような存在もまた、東西の文化交流によって生まれているのだ、というわけですね。・・・ん?」

(城外から夥しい鬨の声が響き渡る)

★「なんだあの群衆、ていうか軍勢は。お前の仕込みか?」

☆「いえ、そんな予定は・・・。あれ率いてるの宿主じゃないですか?ついに我々を攻め殺す気になったようですね」

★「ろくすっぽ友達もいねぇヤツがよくあんなに人を集めたもんだ」

☆「その執念を違うところに活かせてればねぇ・・・。まぁちょうどいいです、中世ヨーロッパに覇を唱えた堅城の力を実地に思い知らせてくれましょう」

(軍勢、城塞を取り巻く。攻城器展開す)

☆「当時の攻囲軍が採りうる攻城法は主に四つ。周囲を封鎖しての兵糧攻めか、梯子などで城壁をよじ登るか、投石機など攻城器で城壁を破壊するか、城壁の下まで坑道を掘るかといったところですが、ヤツらは正攻法で弓兵らの援護のもと攻城器などでの城壁破壊を狙ってくるようですね。こちらも手勢に命じて各城壁に設けられた塔や矢狭間から敵兵どもには矢を、攻城器には火矢をお見舞いしてやりましょう。城壁内に隠れたまま矢を射ることのできる矢狭間という現代っ子には当然のような構造も、十字軍以前の西欧には見られない設備でした」

★「そういう一見普通なことって多いよな。両端に塔が配置して城門の守りを固くした双塔城門とか俺らには普通なデザインだけど、十字軍をきっかけにもたらされたんだってな。うーん、いい感じに撃退できてるな。 っておい、あそこ城門破られちゃったぞ!」

☆「計算の内なので無問題です。意気揚々と城門内に押し入ってきた敵兵どもの前後には頑丈な落とし格子が待ちかまえています。そして城門内に遮断・隔離された彼らの真上に口を開けている殺人孔から矢玉や熱湯、煮え滾った油を注ぎこむことで嬲り殺しにしてしまうのです。見なさい、逃げ場のない空間で唐揚げにされている兵どもが熱さと死への恐怖でもがき苦しんでいますね。・・・

ふはははは、人がゴミの様だ!」

★「・・・あの、まだカメラ回ってますよ?」

☆「・・・えー、古来より戦争とは残酷無惨なもの。しかし人々は己の身や権力や富を守るために敢えてこの残酷に手を染めねばならなかったわけで、それは決して過去のことではないのでありまして・・・」

★「もう色々手遅れだよ?」

☆「・・・。このように十字軍によって西欧にもたらされた築城技術によって建造・改築された城塞の数々は中世に於いて無類の強さを誇りました。包囲しての兵糧攻めを待つにも当時の貧弱な農業生産とインフラ設備は防衛側よりも先に攻囲軍の食を直撃し、なにより一国の国王といえども未だ強力な王権を持てず、封建諸侯や傭兵を用いねばならなかった当時の政治体制では長期間にわたって軍勢を維持すること自体が難しかったということです」

★「おー、宿主の野郎困ってるよ」

☆「このまま持ちこたえれば長期戦に嫌気が差した軍勢の士気の低下や軍規の弛緩などによって自然消滅という可能性も大いに・・・」

(轟音とともに城壁が打ち震える)

★「な、なんだ?」

☆「お、ついに大砲が登場しましたね。如何に高く厚く築かれた城壁も、多大な破壊力を有する大砲による集中砲火の前には単なるウドの大木でしかありません。本書でフィーチャーされるのはコンスタンティノープル陥落の年であると同時に英仏百年戦争終結の年でもある1453年、西欧世界への大砲の衝撃と、その大砲の逸早い整備に着手した仏王シャルル7世の功績と、それを活用してイタリア遠征を行なって大砲の優位を見せつけたシャルル8世の事績です。正直暗君の印象が強い両王ですが、こういった方面では意外な功績があったようですね。なんにせよそれまでは轟音で敵を驚かすぐらいしか利用法のなかった大砲の実用化によって、中世に覇を唱えた城塞は一挙に役立たずの地位に追い落とされたのでした」

★「冷静に話してる場合じゃねぇぞ、どうすんだ?」

☆「本格的に大砲に出てこられてはどうしようもありません、ここはトンズラすることに致しましょう」

★「そう言ったってこう取り巻かれちゃあ・・・」

(☆はキメラのつばさを放り投げた)

★「おい、そういうのはちょっと安直だt...」

(両者飛び去る)

★「高いよー! 死んじまうよー!」

☆「どういう仕組みか皆無事に着地する仕様ですから心配ありません。そんなことよりせっかく空高くにいるんですから眼下の城塞を御覧なさい。あれが大砲時代の到来に対応した新様式、陵堡式城塞です。実に美しい星形多角形を描いていますね。まぁ”ヒトデの化け物”とも言えるっちゃあ言えますが」

★「わかった。降りてから、降りてから・・・」

☆「あれ、★高所恐怖症ですか? 陵堡式城塞は上空から見た方が特徴が掴みやすいんですがね。じゃあアンタは放っといて読み手様方に解説しておきましょう。小高い斜堤の上に星形多角形に形成された縄張りは、旧式の高くそびえる城壁の代わりに低くどっしりとした城壁で縁どられ、”星形”の突出部は陵堡と呼ばれる出島で構成されており、防衛側は主にここから大砲や小銃によって攻囲軍に砲火を浴びせます。更に周囲は堀でぐるりと囲われており、各陵堡の間にはラヴェランと呼ばれる浮島が設置され、陵堡間の側面援護を行ないます。ってまぁ言葉では説明しづらいので末尾に写真を張っ付けておきましょうかね」

★「(放心している)」

☆「はじめイタリア諸国で起こったこの築城方式は、ドイツやオランダなど各国に輸出されて各国のニーズに応じた発展を遂げ、フランス人築城家ヴォーバンによって論理的完成を見たということです」

★「(放心している)」

(両者着地す)

☆「ほれ★、もう降り立ったんですからシャキッとしなさい」

★「死ぬかと思った・・・。ここが陵堡式城塞か、随分趣きが違うな。なんていうかこう・・・”剥き出し”じゃね?」

☆「そう、押し寄せる軍勢よりも砲弾・銃弾への対応に特化した陵堡式城塞ははっきり言ってその・・・”剥き出し”なんですよね。例えば放物線を描いて落ちてくる砲弾などに対しては兵も砲も無防備で、肝心の要塞自体も一角を占領されただけで全体の構造が敵方に丸裸となってしまうためにあっという間に陥落に繋がるなどという脆弱性を秘めていたそうです。しかし火砲の時代に対して大きな成果を誇った陵堡式城塞は長くスタンダードであり続け、その弱点を指摘する声も長らく黙殺され続けたのでした」

★「ふむ、”老害”になっちゃったわけだ」

☆「とくに陵堡式築城を完成させたヴォーバンを生み、フランス革命戦争でも多大な恩恵を被ったフランスではその傾向が強く、火砲を建造物で保護するカスメートや、敵を側面から狙撃するカポニエールの新設、星形多角形からより死角を排した多角形型の縄張りへの変化など様々なアイデアが創出されながらもその悉くが無視されました。しかしフランスとは対照的にそれらを積極的に取り入れたドイツで生み出された多角形式城塞、より高火力を志向して要塞を数珠つなぎにした環状分派堡などが誕生して大いにその威力を発揮したことで再び築城技術は流動し、その流れはやがてマジノ線に代表される近代要塞へと発展していったようですが、まぁそのへんをズラズラ書いてもしゃあないのでこの辺で」

★「ひょっとして面倒くさくなってきたのか? 痛ぇ!」

☆「我らが”怪文書執筆の掟”は...」

★「わかったってば。ふーむ、じゃあ陵堡式城塞に戻って、こういうタイプの城を攻める側はどんな戦法で向かってきたんだ?」

☆「一言で言って塹壕戦です。従来のように正面からぶつかっては防衛側の集中砲火を浴びて即御陀仏ですので、まず大砲の射程ギリギリの距離で城塞を囲むように第一平行壕と呼ばれる壕を掘って攻城砲を据えるなどして拠点を築き、その援護のもとに交通壕と呼ばれるジグザグな塹壕を掘り進みながら防衛側の砲火をやり過ごして第二平行壕、同じプロセスでより近くに第三平行壕と築いてゆき、徐々に城塞に肉薄してゆくという攻撃法が採られたようです」

★「なんか蟻の巣の断面図みたい・・・」

☆「中世までの城塞が雄大さで魅せるなら、近世以降の陵堡式城塞は攻囲側の塹壕も含めて幾何学的で精緻な美しさに引き込まれますね。本書中にも各種の陵堡式城塞の写真とイラスト掲載されていてそそられます」

★「なんだかんだで濃い内容だったな」

☆「本書にはこのほかにも【歴史を変えた大攻城戦】としてクラック・デ・シュバリエ陥落、オルレアン攻防戦、コンスタンティノポリス落城、ウィーン包囲戦の経過詳細が論じられたり、城塞への魅力に取り憑かれて中東を旅したことをきっかけにアラブ人へのシンパシーを抱くに至ったアラビアのロレンスの半生記と、19世紀の時点では既に時代遅れとなっていた陵堡式城塞である五稜郭築城の裏話がコラムとして掲載されていたりとこってり盛り沢山。我々もそろそろ語り疲れて胸焼けがしてきましたね」

★「それじゃあ今日はこの辺で」

☆「また会いましょう」

★「・・・」

☆「・・・」

★「あ、宿主の軍勢はどうなったんだ?」

☆「出したもののオチに困って触れないようにしてるんだからそのまま気にせずに終わりなさい」

★「今回は雑だなぁ」

☆「今回”も”です」

☆「本書は全体に6つの章から成っておりますが、主眼となるのは第4章と第5章ですね」

★「だな、あとの章はビジュアル重視だからこの2章の知識を頭に入れてから読む方が愉しめそうだよな」

お前らなに当然のように出てきてるんだよ。俺が話してるときは引っ込んでてくれなきゃ文面がゴチャゴチャして読みにくいだろう。

★「うるせぇなぁ、こういうマニアックな本はお前が仕切るとダラダラ長くなって面白くないから俺らが出てきたんだろうが」

長いのはお互い様だろうよ、俺はお前らと違って真面目なレビューをだな・・・

☆「えー、アンタこないだの『地中海三部作』のとき散々遊んでたんだから人の事言えなくないですかー?」

あ、あれはワルい先輩に唆されてついその気に・・・

★「てめぇのそういうところがいい加減だって言うんだ、字数の無駄だからとっとと帰りやがれ」

☆「そうですよ。かーえーれ、かーえーれ」

☆・★「かーえーれ、かーえーれ」

小学生みたいな真似しやがって。お、覚えてやがれ!

(宿主フェードアウト)

☆「さあ邪魔者は去りました。思う存分表現欲求を満たすとしましょう。先にも触れたとおり、本書の眼目は【第4章 ヨーロッパ築城発達史】と【第5章 城郭発達史の深層】でありまして、それぞれヨーロッパ世界における築城技術と概念の変遷と、イギリス・ドイツ・フランスに的を絞った各国ごとの築城史を繙きます。その前後の章は予習復習に適したガイドブックといった感じですね」

★「内容は小難しいとこもあってマニアックだけど、思い切ってイラスト&写真集として眺めても面白いな」

☆「とりあえず簡単な概要を紹介をしておきましょうか。まず、西欧に大規模かつ恒常的な城塞を遺したのは御多分に漏れず古代ローマ帝国だったわけですが、これまた御多分に漏れず5世紀の西ローマ帝国滅亡に伴ってそれらの技術と概念は忘れ去られますが、ビザンチン帝国として生き延びた東欧及びイスラム帝国の支配権となった中東に受け継がれます。しかしローマ文明が絶えた西欧にも、新たな支配者となったノルマン人による築城技術が導入されました」

★「これがそのモット&ベイリー方式の模型か。やっぱローマの城に比べると貧弱だな」

☆「直訳すれば『マウンドと城壁』となるらしいこの方式は、丘または土盛りの上に築いた天守(キープ)と、その下に展開する城壁に守られた居住スペースというシンプルな構造ですね。当初は木造で脆弱だった城壁やキープも、時代を経るにしたがってキープと城壁を石造化したシェル・キープや、キープの居住性を追及したスクエア・キープなどへと徐々に変遷を遂げていきました」

★「このへんになると段々”ヨーロッパのお城”っぽくなるね」

☆「もちろん東欧と中東世界もただローマの遺産を享受していただけではありません。ビザンチンとイスラムの戦いの歴史はそのまま両者の築城技術の歴史となり、時代とともに技術を進歩させていったのでした。そして11世紀に発生した十字軍遠征による西欧勢の参入によって、東西の技術は合流を果たすのでした。度重なるイスラム勢との戦いの必要から築城技術の洗練を強いられた西欧勢はビザンチン様式はもちろんのこと、憎むべき敵であるアラブ・イスラム様式をも取り入れ、かの有名なクラック・デ・シュバリエを典型とする堅城を造り上げるに至り、その新様式はイングランド王エドワード1世によって西欧世界にもたらされます」

★「どっかで聞いたことある名前だと思ったら前に宿主がくっちゃべってたヤツで取り上げられてた人だな」

☆「そう、”築城王”の異名を持つエドワード王ら十字軍帰りの人々によって西欧の築城技術に一大イノベーションが起きたということです。【第1章 防御を極めた中世の名城】ではその代表例であるイングランドのロンドン塔やコンウィ城、カーナーヴォン城などの構造が多くのイラストと写真で紹介され、【欧州名城探訪】ではウェールズ征服のために連綿と築かれたイギリスの堅城の数々、星の数ほど存在した封建諸侯が自らの権力の拠り所として建造したドイツの山岳城塞の数々、華やかな宮廷文化の苗床となったフランスの城館の数々が美麗な写真で紹介されております。これら英独仏の城塞・城郭・城館の在り様の違いについては【第5章】参照ということで夜露死苦です。

さて、ここは12~13世紀にかけて各国それぞれの国情に随って発展しつつ、15世紀半ばまでは最高の防衛力を誇ったいわゆる”中世のお城”を端的に表した城塞です。十字軍での激しい攻城戦の経験から二重の城壁で守備を固めたコンセントリック方式が考案され、城門と天守を一体化したキープ・ゲイトハウス方式など様々な防御方式が実装されています。このような一見”中世ヨーロッパ”のカタマリのような存在もまた、東西の文化交流によって生まれているのだ、というわけですね。・・・ん?」

(城外から夥しい鬨の声が響き渡る)

★「なんだあの群衆、ていうか軍勢は。お前の仕込みか?」

☆「いえ、そんな予定は・・・。あれ率いてるの宿主じゃないですか?ついに我々を攻め殺す気になったようですね」

★「ろくすっぽ友達もいねぇヤツがよくあんなに人を集めたもんだ」

☆「その執念を違うところに活かせてればねぇ・・・。まぁちょうどいいです、中世ヨーロッパに覇を唱えた堅城の力を実地に思い知らせてくれましょう」

(軍勢、城塞を取り巻く。攻城器展開す)

☆「当時の攻囲軍が採りうる攻城法は主に四つ。周囲を封鎖しての兵糧攻めか、梯子などで城壁をよじ登るか、投石機など攻城器で城壁を破壊するか、城壁の下まで坑道を掘るかといったところですが、ヤツらは正攻法で弓兵らの援護のもと攻城器などでの城壁破壊を狙ってくるようですね。こちらも手勢に命じて各城壁に設けられた塔や矢狭間から敵兵どもには矢を、攻城器には火矢をお見舞いしてやりましょう。城壁内に隠れたまま矢を射ることのできる矢狭間という現代っ子には当然のような構造も、十字軍以前の西欧には見られない設備でした」

★「そういう一見普通なことって多いよな。両端に塔が配置して城門の守りを固くした双塔城門とか俺らには普通なデザインだけど、十字軍をきっかけにもたらされたんだってな。うーん、いい感じに撃退できてるな。 っておい、あそこ城門破られちゃったぞ!」

☆「計算の内なので無問題です。意気揚々と城門内に押し入ってきた敵兵どもの前後には頑丈な落とし格子が待ちかまえています。そして城門内に遮断・隔離された彼らの真上に口を開けている殺人孔から矢玉や熱湯、煮え滾った油を注ぎこむことで嬲り殺しにしてしまうのです。見なさい、逃げ場のない空間で唐揚げにされている兵どもが熱さと死への恐怖でもがき苦しんでいますね。・・・

ふはははは、人がゴミの様だ!」

★「・・・あの、まだカメラ回ってますよ?」

☆「・・・えー、古来より戦争とは残酷無惨なもの。しかし人々は己の身や権力や富を守るために敢えてこの残酷に手を染めねばならなかったわけで、それは決して過去のことではないのでありまして・・・」

★「もう色々手遅れだよ?」

☆「・・・。このように十字軍によって西欧にもたらされた築城技術によって建造・改築された城塞の数々は中世に於いて無類の強さを誇りました。包囲しての兵糧攻めを待つにも当時の貧弱な農業生産とインフラ設備は防衛側よりも先に攻囲軍の食を直撃し、なにより一国の国王といえども未だ強力な王権を持てず、封建諸侯や傭兵を用いねばならなかった当時の政治体制では長期間にわたって軍勢を維持すること自体が難しかったということです」

★「おー、宿主の野郎困ってるよ」

☆「このまま持ちこたえれば長期戦に嫌気が差した軍勢の士気の低下や軍規の弛緩などによって自然消滅という可能性も大いに・・・」

(轟音とともに城壁が打ち震える)

★「な、なんだ?」

☆「お、ついに大砲が登場しましたね。如何に高く厚く築かれた城壁も、多大な破壊力を有する大砲による集中砲火の前には単なるウドの大木でしかありません。本書でフィーチャーされるのはコンスタンティノープル陥落の年であると同時に英仏百年戦争終結の年でもある1453年、西欧世界への大砲の衝撃と、その大砲の逸早い整備に着手した仏王シャルル7世の功績と、それを活用してイタリア遠征を行なって大砲の優位を見せつけたシャルル8世の事績です。正直暗君の印象が強い両王ですが、こういった方面では意外な功績があったようですね。なんにせよそれまでは轟音で敵を驚かすぐらいしか利用法のなかった大砲の実用化によって、中世に覇を唱えた城塞は一挙に役立たずの地位に追い落とされたのでした」

★「冷静に話してる場合じゃねぇぞ、どうすんだ?」

☆「本格的に大砲に出てこられてはどうしようもありません、ここはトンズラすることに致しましょう」

★「そう言ったってこう取り巻かれちゃあ・・・」

(☆はキメラのつばさを放り投げた)

★「おい、そういうのはちょっと安直だt...」

(両者飛び去る)

★「高いよー! 死んじまうよー!」

☆「どういう仕組みか皆無事に着地する仕様ですから心配ありません。そんなことよりせっかく空高くにいるんですから眼下の城塞を御覧なさい。あれが大砲時代の到来に対応した新様式、陵堡式城塞です。実に美しい星形多角形を描いていますね。まぁ”ヒトデの化け物”とも言えるっちゃあ言えますが」

★「わかった。降りてから、降りてから・・・」

☆「あれ、★高所恐怖症ですか? 陵堡式城塞は上空から見た方が特徴が掴みやすいんですがね。じゃあアンタは放っといて読み手様方に解説しておきましょう。小高い斜堤の上に星形多角形に形成された縄張りは、旧式の高くそびえる城壁の代わりに低くどっしりとした城壁で縁どられ、”星形”の突出部は陵堡と呼ばれる出島で構成されており、防衛側は主にここから大砲や小銃によって攻囲軍に砲火を浴びせます。更に周囲は堀でぐるりと囲われており、各陵堡の間にはラヴェランと呼ばれる浮島が設置され、陵堡間の側面援護を行ないます。ってまぁ言葉では説明しづらいので末尾に写真を張っ付けておきましょうかね」

★「(放心している)」

☆「はじめイタリア諸国で起こったこの築城方式は、ドイツやオランダなど各国に輸出されて各国のニーズに応じた発展を遂げ、フランス人築城家ヴォーバンによって論理的完成を見たということです」

★「(放心している)」

(両者着地す)

☆「ほれ★、もう降り立ったんですからシャキッとしなさい」

★「死ぬかと思った・・・。ここが陵堡式城塞か、随分趣きが違うな。なんていうかこう・・・”剥き出し”じゃね?」

☆「そう、押し寄せる軍勢よりも砲弾・銃弾への対応に特化した陵堡式城塞ははっきり言ってその・・・”剥き出し”なんですよね。例えば放物線を描いて落ちてくる砲弾などに対しては兵も砲も無防備で、肝心の要塞自体も一角を占領されただけで全体の構造が敵方に丸裸となってしまうためにあっという間に陥落に繋がるなどという脆弱性を秘めていたそうです。しかし火砲の時代に対して大きな成果を誇った陵堡式城塞は長くスタンダードであり続け、その弱点を指摘する声も長らく黙殺され続けたのでした」

★「ふむ、”老害”になっちゃったわけだ」

☆「とくに陵堡式築城を完成させたヴォーバンを生み、フランス革命戦争でも多大な恩恵を被ったフランスではその傾向が強く、火砲を建造物で保護するカスメートや、敵を側面から狙撃するカポニエールの新設、星形多角形からより死角を排した多角形型の縄張りへの変化など様々なアイデアが創出されながらもその悉くが無視されました。しかしフランスとは対照的にそれらを積極的に取り入れたドイツで生み出された多角形式城塞、より高火力を志向して要塞を数珠つなぎにした環状分派堡などが誕生して大いにその威力を発揮したことで再び築城技術は流動し、その流れはやがてマジノ線に代表される近代要塞へと発展していったようですが、まぁそのへんをズラズラ書いてもしゃあないのでこの辺で」

★「ひょっとして面倒くさくなってきたのか? 痛ぇ!」

☆「我らが”怪文書執筆の掟”は...」

★「わかったってば。ふーむ、じゃあ陵堡式城塞に戻って、こういうタイプの城を攻める側はどんな戦法で向かってきたんだ?」

☆「一言で言って塹壕戦です。従来のように正面からぶつかっては防衛側の集中砲火を浴びて即御陀仏ですので、まず大砲の射程ギリギリの距離で城塞を囲むように第一平行壕と呼ばれる壕を掘って攻城砲を据えるなどして拠点を築き、その援護のもとに交通壕と呼ばれるジグザグな塹壕を掘り進みながら防衛側の砲火をやり過ごして第二平行壕、同じプロセスでより近くに第三平行壕と築いてゆき、徐々に城塞に肉薄してゆくという攻撃法が採られたようです」

★「なんか蟻の巣の断面図みたい・・・」

☆「中世までの城塞が雄大さで魅せるなら、近世以降の陵堡式城塞は攻囲側の塹壕も含めて幾何学的で精緻な美しさに引き込まれますね。本書中にも各種の陵堡式城塞の写真とイラスト掲載されていてそそられます」

★「なんだかんだで濃い内容だったな」

☆「本書にはこのほかにも【歴史を変えた大攻城戦】としてクラック・デ・シュバリエ陥落、オルレアン攻防戦、コンスタンティノポリス落城、ウィーン包囲戦の経過詳細が論じられたり、城塞への魅力に取り憑かれて中東を旅したことをきっかけにアラブ人へのシンパシーを抱くに至ったアラビアのロレンスの半生記と、19世紀の時点では既に時代遅れとなっていた陵堡式城塞である五稜郭築城の裏話がコラムとして掲載されていたりとこってり盛り沢山。我々もそろそろ語り疲れて胸焼けがしてきましたね」

★「それじゃあ今日はこの辺で」

☆「また会いましょう」

★「・・・」

☆「・・・」

★「あ、宿主の軍勢はどうなったんだ?」

☆「出したもののオチに困って触れないようにしてるんだからそのまま気にせずに終わりなさい」

★「今回は雑だなぁ」

☆「今回”も”です」

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

読書とスター・ウォーズをこよなく愛するもと本嫌いの本読みが知識もないのに好き放題にくっちゃべります。バルバルス(barbarus)とは野蛮人の意。

周りを見渡すばかりで足踏みばかりの毎日だから、シュミの世界でぐらいは先も見ずに飛びたいの・・・。というわけで個人ブログもやり始めました。

Gar〈ガー〉名義でSW専門ブログもあり。なんだかこっちの方が盛況・・・。ちなみにその名の由来h…(ry

- この書評の得票合計:

- 35票

| 読んで楽しい: | 8票 | |

|---|---|---|

| 素晴らしい洞察: | 1票 | |

| 参考になる: | 26票 |

あなたの感想は?

投票するには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:学研

- ページ数:195

- ISBN:9784056014303

- 発売日:1997年05月01日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。

『戦略戦術兵器事典 5 ヨーロッパ城郭編 (5)』のカテゴリ

登録されているカテゴリはありません。