▼

“ベトナムにこんな諺がある。「髪の長い人だけが、恐れを抱く。髪がなければ、髪を引く人はいないから」”

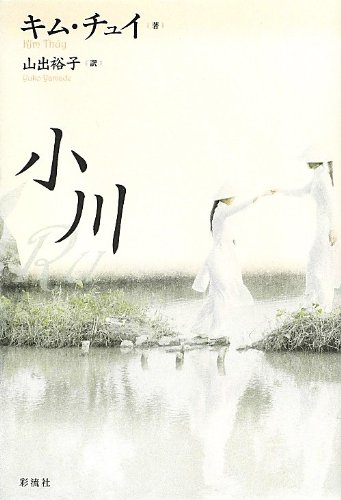

原題の『ru(ル)』は、フランス語では「小川」を、比喩的には「(涙、血、金銭などの)流れ」も意味する言葉だという。

またこの『ru(ル)』は、ベトナム語では「子守歌」「ゆりかご」の意味をもつのだとか。

そしてこの作品、1968年にサイゴンで生まれ、10歳の時に「ボートピープル」となり、マレーシアの難民キャンプを経て、カナダのケベック州に受け入れられたという作者の自伝的小説だというのだが……。

中国人だった母方の曾祖父は、18歳の時にたまたまベトナムにやってきて、ベトナム人女性と結婚した。

知事だった祖父、裕福だった生家、家に押しかけてきた兵士たち。

小型船にひしめき合って乗り込んで漂流の末になんとか生きてたどり着いたマレーシアの難民キャンプは、収容人数が200人のところに2000人を超える人々が暮らす劣悪な環境。

幸運にも難民として受け入れられカナダでの暮らし始めた少女は、やがて進学し職に就き、結婚し子どもを授かりもする。

一族の衰勢をちりばめて、一大大河小説を語りあげることもできたであろうに、この本はその意味では「小川」ですらなく、たとえて言うなら、川の流れに両手を入れて水をすくいあげてたとき、指の間からこぼれ落ちるしずくたちのよう。

短く、断片的で、それでいてひとしずくひとしずくが日の光を浴びてきらきらと輝いている。

時系列にさえ並んでいないこうした断章を、頭の中でパズルのようにつなぎ合わせていくとき、浮かび上がってくる物語の壮大さに驚きを隠せない。

兵士が自宅に押しかけてきたとき、外出先から帰ってきた両親はテニスウエアに身を包み、ラケットを持っていた。

一家でボートに乗り込むために、両親は洗面所の壁のタイルの裏に隠しておいたダイヤモンドを次々と取り出す。

その両親が難民となって移り住んだカナダで、黒板を拭き、学校のトイレを磨き、春巻きを配達しながら、子どもたちの将来だけを見つめている。

彼らは既に自分自身の未来を見つめる目を持っていなかったのだ。

だからこそ、子どもたちは「両親が見つめている私たちのための未来」という道筋を賢明にたどったのだった。

難民でも移民でも、“先進国”に移り住んだ第1世代が、様々なものを犠牲にして身を粉にして働き、次の世代に夢を託すというテーマは、文学の世界でも数多く取り上げられてきたものではある。

そうではあるけれども、この物語が他と印象を異にしているのは、文体だけのことではなさそうだ。

サイゴンの家に押しかけてきた兵士達は、整理ダンスや洋服ダンス、金庫などを次々と封印した。

祖母と6人の娘達のブラジャーの入っている大きなタンスを中味も記録せずに封印したのは、パリから送られてきた繊細なレースの施されたブラジャーを検分するのをためらったからではなかった。

その引き出しを覗いた兵士は、そこに並んでいたものはコーヒーフィルターだと思ったのだ。

なぜこんなに沢山の真新しいコーヒーフィルターを持っているのだろう。

しかもなぜ2つでひと組に?友人と飲むためのものだろうかと?いぶかしがりながらも。

語られる一つ一つのエピソードから浮かび上がる当時のベトナムにおける圧倒的な貧富の差に愕然とさせれらながらも、語り手の記憶をたどる形であえて書き連ねるこうしたあれこれの中で、やせこけた兵士たちにむけられる視線には恨みがましい色はないばかりか、優しさや温かさが感じられることにホッとする。

そしてまた女たち。

歴史の中に埋もれていった名もない女たちへの視線も忘れがたい。

ベトナムには「髪の長い人だけが、恐れを抱く。髪がなければ、髪を引く人はいないから」という諺があるという。

これは確かにそのルーツを含めた作者の自伝的小説なのかもしれないが、描かれているのは郷愁でも悔恨でもなく、尖った帽子を脱ぎ、ひたすら前を、前だけを向いて歩こうと自分自身に言い聞かせながら歩んできた女たちの物語でもあるように思われた。

またこの『ru(ル)』は、ベトナム語では「子守歌」「ゆりかご」の意味をもつのだとか。

そしてこの作品、1968年にサイゴンで生まれ、10歳の時に「ボートピープル」となり、マレーシアの難民キャンプを経て、カナダのケベック州に受け入れられたという作者の自伝的小説だというのだが……。

中国人だった母方の曾祖父は、18歳の時にたまたまベトナムにやってきて、ベトナム人女性と結婚した。

知事だった祖父、裕福だった生家、家に押しかけてきた兵士たち。

小型船にひしめき合って乗り込んで漂流の末になんとか生きてたどり着いたマレーシアの難民キャンプは、収容人数が200人のところに2000人を超える人々が暮らす劣悪な環境。

幸運にも難民として受け入れられカナダでの暮らし始めた少女は、やがて進学し職に就き、結婚し子どもを授かりもする。

一族の衰勢をちりばめて、一大大河小説を語りあげることもできたであろうに、この本はその意味では「小川」ですらなく、たとえて言うなら、川の流れに両手を入れて水をすくいあげてたとき、指の間からこぼれ落ちるしずくたちのよう。

短く、断片的で、それでいてひとしずくひとしずくが日の光を浴びてきらきらと輝いている。

時系列にさえ並んでいないこうした断章を、頭の中でパズルのようにつなぎ合わせていくとき、浮かび上がってくる物語の壮大さに驚きを隠せない。

兵士が自宅に押しかけてきたとき、外出先から帰ってきた両親はテニスウエアに身を包み、ラケットを持っていた。

一家でボートに乗り込むために、両親は洗面所の壁のタイルの裏に隠しておいたダイヤモンドを次々と取り出す。

その両親が難民となって移り住んだカナダで、黒板を拭き、学校のトイレを磨き、春巻きを配達しながら、子どもたちの将来だけを見つめている。

彼らは既に自分自身の未来を見つめる目を持っていなかったのだ。

だからこそ、子どもたちは「両親が見つめている私たちのための未来」という道筋を賢明にたどったのだった。

難民でも移民でも、“先進国”に移り住んだ第1世代が、様々なものを犠牲にして身を粉にして働き、次の世代に夢を託すというテーマは、文学の世界でも数多く取り上げられてきたものではある。

そうではあるけれども、この物語が他と印象を異にしているのは、文体だけのことではなさそうだ。

サイゴンの家に押しかけてきた兵士達は、整理ダンスや洋服ダンス、金庫などを次々と封印した。

祖母と6人の娘達のブラジャーの入っている大きなタンスを中味も記録せずに封印したのは、パリから送られてきた繊細なレースの施されたブラジャーを検分するのをためらったからではなかった。

その引き出しを覗いた兵士は、そこに並んでいたものはコーヒーフィルターだと思ったのだ。

なぜこんなに沢山の真新しいコーヒーフィルターを持っているのだろう。

しかもなぜ2つでひと組に?友人と飲むためのものだろうかと?いぶかしがりながらも。

語られる一つ一つのエピソードから浮かび上がる当時のベトナムにおける圧倒的な貧富の差に愕然とさせれらながらも、語り手の記憶をたどる形であえて書き連ねるこうしたあれこれの中で、やせこけた兵士たちにむけられる視線には恨みがましい色はないばかりか、優しさや温かさが感じられることにホッとする。

そしてまた女たち。

歴史の中に埋もれていった名もない女たちへの視線も忘れがたい。

夫や子供が武器を手にしている間、ベトナムを背負っていた女性たちがいたことは、忘れられがちである。彼女たちは尖った帽子を被っていて、空を見ていなかった。眠ってしまうよりも、太陽が自分たちの上に落ちて、気絶する方を好んでいた。眠気がやって来るのを待つ時間があったら、息子が粉々になってしまう姿や、夫の体が川に浮かんでいる姿を、想像してしまったであろうから。

ベトナムには「髪の長い人だけが、恐れを抱く。髪がなければ、髪を引く人はいないから」という諺があるという。

これは確かにそのルーツを含めた作者の自伝的小説なのかもしれないが、描かれているのは郷愁でも悔恨でもなく、尖った帽子を脱ぎ、ひたすら前を、前だけを向いて歩こうと自分自身に言い聞かせながら歩んできた女たちの物語でもあるように思われた。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

本も食べ物も後味の悪くないものが好きです。気に入ると何度でも同じ本を読みますが、読まず嫌いも多いかも。2020.10.1からサイト献本書評以外は原則★なし(超絶お気に入り本のみ5つ★を表示)で投稿しています。

この書評へのコメント

- かもめ通信2018-12-02 17:38

大口献本もあったことだし、この機会にみんなで読んで語り合おう!と掲示板にて読書会を始めました。

皆様のご参加お待ちしております!

https://www.honzuki.jp/bookclub/theme/no342/index.html?latest=20

読書会:キム・チュイの『小川』を読むクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:彩流社

- ページ数:200

- ISBN:9784779118227

- 発売日:2012年09月06日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。