▼

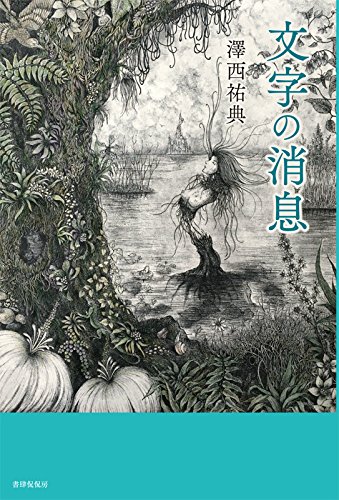

ことばの断想 ~「文字の消息」を読んで~

表題作「文字の消息」は、息子の嫁宛てに手紙をおくる老夫婦が、次第に文字の毒気にあたり世界から疎外されていく、ディストピア風の幻想小説である。手紙形式で進むこの小説において、語り手の妻が文字の積もった光景を前にして、ひどく思い詰める箇所がある。彼女の考えやふるまいは、街に降りしきる文字の組み合わせによって先取りされており、その身の上が黒ずんだ街の光景と重なって、自らを卑小に感じてしまう場面である。違いはあれど、わたしも同様の思いにかられたことがある。

若い頃、詩を書くよろこびを知った。ことばと向き合う時だけ、何ら制約を受けない自由な世界にいるような気持ちになった。同時に、自分にしか到達できない独自の表現で作品を書くことに憧れをもった。その願いはいつしか苦しみに変わっていく。それまで世界のどこかに、紙とペンが用意された自分だけの秘密の部屋があり、そこに入ってペンを走らせれば、目をみはるようなオリジナルな表現が習得できると思い込んでいたが、すべては幻だった。僕が書く文章や話しの中身のすべては、とうの昔に述べられた誰かの焼き直しであり、単に“説明の説明”にしか過ぎないのではないか、と不安にとらわれるようになった。

僕に可能なことは、ことばの組み合わせを最良なかたちで取捨選択し、注意深く、整然と文字を紙面に書きつけるぐらいしか残されていないのではないか。文字の渦に絡めとられるように、自分がちっぽけな存在に感じられた。いまなら何と青臭いことを考えていたのかと一笑にふせる。僕は過大にじぶんを見積もっていたのであり、一段高いところに立って、表現自体に過剰な期待を寄せていたのだ。僕は誤解をしていたのだ。自らの能力もさることながら、言語表現というものは、何ら制約に縛られない自由に創造できる試みでは決してなかったことを。

目の前にあるコップの材質、形状、機能性などを、いくら詳細に書き連ねても、物自体を言い尽くすことなど不可能だし、不備なく指示することさえ出来やしない。ひとつのコップでさえそうなのである。夫婦が限られた文字から手紙をつづるように、言語表現には本来的に制約がつきまとい、世界のすべてを言い尽くせない断念から出発せねばならないのだ。いまならそう考える。僕があれほど落胆したというのも、心の底に少なからず、ことばの万能性を信じ込み、ことばを思いのままに使いこなせるという奢りのような気持ちが、働いていたのだと思う。

この小説には、文字を投げつけ口汚く罵り合う人間の様子が描かれている。そうした人々を、ことばに浸食され、ことばに心を領された者として描き出している。このような様相を見るにつけ、人は意のままにことばを使いこなせると奢っているだけではないか、文字の坩堝にただ人間が呑み込まれているだけではないか、との疑問が拭いされない。ことばをとり巻く人間の両義性が浮き彫りにされるこの小説は、現代の社会の状況とも相俟って、非常にリアリティーをもって読み手に迫ってくる。「文字のある世界こそ、私たちの日常なのです」とつづる妻の文句が、心に深く刺さる。

*表題作の他に、「砂糖で満ちてゆく」「災厄の船」の二篇が収録されている。

若い頃、詩を書くよろこびを知った。ことばと向き合う時だけ、何ら制約を受けない自由な世界にいるような気持ちになった。同時に、自分にしか到達できない独自の表現で作品を書くことに憧れをもった。その願いはいつしか苦しみに変わっていく。それまで世界のどこかに、紙とペンが用意された自分だけの秘密の部屋があり、そこに入ってペンを走らせれば、目をみはるようなオリジナルな表現が習得できると思い込んでいたが、すべては幻だった。僕が書く文章や話しの中身のすべては、とうの昔に述べられた誰かの焼き直しであり、単に“説明の説明”にしか過ぎないのではないか、と不安にとらわれるようになった。

僕に可能なことは、ことばの組み合わせを最良なかたちで取捨選択し、注意深く、整然と文字を紙面に書きつけるぐらいしか残されていないのではないか。文字の渦に絡めとられるように、自分がちっぽけな存在に感じられた。いまなら何と青臭いことを考えていたのかと一笑にふせる。僕は過大にじぶんを見積もっていたのであり、一段高いところに立って、表現自体に過剰な期待を寄せていたのだ。僕は誤解をしていたのだ。自らの能力もさることながら、言語表現というものは、何ら制約に縛られない自由に創造できる試みでは決してなかったことを。

目の前にあるコップの材質、形状、機能性などを、いくら詳細に書き連ねても、物自体を言い尽くすことなど不可能だし、不備なく指示することさえ出来やしない。ひとつのコップでさえそうなのである。夫婦が限られた文字から手紙をつづるように、言語表現には本来的に制約がつきまとい、世界のすべてを言い尽くせない断念から出発せねばならないのだ。いまならそう考える。僕があれほど落胆したというのも、心の底に少なからず、ことばの万能性を信じ込み、ことばを思いのままに使いこなせるという奢りのような気持ちが、働いていたのだと思う。

この小説には、文字を投げつけ口汚く罵り合う人間の様子が描かれている。そうした人々を、ことばに浸食され、ことばに心を領された者として描き出している。このような様相を見るにつけ、人は意のままにことばを使いこなせると奢っているだけではないか、文字の坩堝にただ人間が呑み込まれているだけではないか、との疑問が拭いされない。ことばをとり巻く人間の両義性が浮き彫りにされるこの小説は、現代の社会の状況とも相俟って、非常にリアリティーをもって読み手に迫ってくる。「文字のある世界こそ、私たちの日常なのです」とつづる妻の文句が、心に深く刺さる。

*表題作の他に、「砂糖で満ちてゆく」「災厄の船」の二篇が収録されている。

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

サイトへの出没回数がメタキン並みにレアなので、

皆さまの書評は、投票してくださった方のものを読むようにしています。

ごめんちゃい。

(2019/11/16)

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:書肆侃侃房

- ページ数:168

- ISBN:9784863853195

- 発売日:2018年06月14日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。