かもめ通信さん

レビュアー:

▼

もしかすると、本に“打ちのめされる”というのは、こういうことをいうのかも……。

主人公はタスマニア出身のドリゴ。

オーストラリア軍の軍医として

太平洋戦争に従軍し、日本軍の捕虜となった男だ。

彼ら捕虜に課せられたのは、

タイとビルマを結ぶ「泰緬鉄道」(「死の鉄路」)建設のための過酷な重労働。

ドリゴは将校として日本軍の指示に従って

日々、部下に持ち場を割り当てる立場にあったが

赤痢で怪我で栄養失調で衰弱で

働かせれば死んでしまうであろう兵士を休ませようとすれば

かろうじてまだ力が残っている兵士を

死の淵へ急がせることになるという避けようのない現実に

医師として、人として、日々葛藤していた。

インテリを気取って俳句を詠む一方で、

捕虜を蹴り飛ばし、刀を振り上げて斬首する日本人の将校たち。

糞尿にまみれながら、泥の中を這う骨と皮ばかりのオーストラリア人捕虜たち。

残酷なまでに鮮烈な描写は

その厳しさ故にかえって涙をさそうものではなく、

読み手はただひたすらのめり込むように読み進める。

とはいえ、目を覆いたくようなシーンばかりではない。

物語は、ドリゴを中心に据えながら、

登場人物たちの戦前・戦中・戦後の時々にスポットをあて

その恋愛模様や家族との生活、

消しがたい思い出への処し方などをそこここに描き出すことで

それぞれの心情を丁寧にたどっていく。

あるいはまた

日本軍の中にあっても酷い扱いをうけていた朝鮮人の将校が

戦犯として処刑される一方で

その上司でありながら放免される日本人など

戦争責任をするどく問う場面もある。

そしてまた

要所要所に挟み込まれる東西の詩人の言葉も印象的だ。

作家はこの物語を、

「泰緬鉄道」から生還した父親の捕虜経験を題材にして、

12年の歳月をかけて書き上げたのだという。

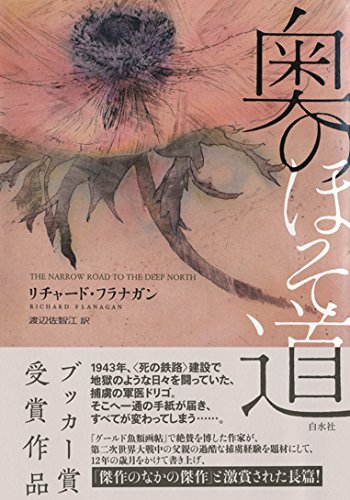

2014年度ブッカー賞を受賞したこの長篇は、

決して、日本の読者にむけて書かれた小説ではない。

そうであるとわかってはいても

読者である私はどうしても自分が「日本人」であることを

意識して読まずにはいられなかった。

戦場からのルポルタージュはもちろん

たとえば、アウシュヴィッツの収容所の、

あるいは第二次大戦中のアメリカの日系人強制収容所の話を

思い浮かべてみるまでもない。

個々人の資質や性格の問題ではなく

戦争がどれほど人や組織を、

非人道的なものにしてしまうものなのか

フィクションでもノンフィクションでも

繰り返し繰り返し語られてきたことではあるし

私自身、意識的にそういうテーマの本を読んでもきたつもりだった。

そうではあるけれど、

それでもやはり

この物語を読み進めるのはつらかった。

それは私が自分でも少々意外なほどに

「日本」という国への帰属意識から逃れられなかったせいでもあり、

あるいはそれはもしかすると私自身が

「被害者」として戦争を読むことに慣れすぎているせいであるのかもしれなかった。

そうした意味でも、私にとっては、

日本という母国の過去を問う物語であると同時に、

自分自身の今を、あるいは未来の自分のあり方を問わずにはいられない

厳しさを突きつけられる物語だった。

オーストラリア軍の軍医として

太平洋戦争に従軍し、日本軍の捕虜となった男だ。

彼ら捕虜に課せられたのは、

タイとビルマを結ぶ「泰緬鉄道」(「死の鉄路」)建設のための過酷な重労働。

ドリゴは将校として日本軍の指示に従って

日々、部下に持ち場を割り当てる立場にあったが

赤痢で怪我で栄養失調で衰弱で

働かせれば死んでしまうであろう兵士を休ませようとすれば

かろうじてまだ力が残っている兵士を

死の淵へ急がせることになるという避けようのない現実に

医師として、人として、日々葛藤していた。

インテリを気取って俳句を詠む一方で、

捕虜を蹴り飛ばし、刀を振り上げて斬首する日本人の将校たち。

糞尿にまみれながら、泥の中を這う骨と皮ばかりのオーストラリア人捕虜たち。

残酷なまでに鮮烈な描写は

その厳しさ故にかえって涙をさそうものではなく、

読み手はただひたすらのめり込むように読み進める。

とはいえ、目を覆いたくようなシーンばかりではない。

物語は、ドリゴを中心に据えながら、

登場人物たちの戦前・戦中・戦後の時々にスポットをあて

その恋愛模様や家族との生活、

消しがたい思い出への処し方などをそこここに描き出すことで

それぞれの心情を丁寧にたどっていく。

あるいはまた

日本軍の中にあっても酷い扱いをうけていた朝鮮人の将校が

戦犯として処刑される一方で

その上司でありながら放免される日本人など

戦争責任をするどく問う場面もある。

そしてまた

要所要所に挟み込まれる東西の詩人の言葉も印象的だ。

作家はこの物語を、

「泰緬鉄道」から生還した父親の捕虜経験を題材にして、

12年の歳月をかけて書き上げたのだという。

2014年度ブッカー賞を受賞したこの長篇は、

決して、日本の読者にむけて書かれた小説ではない。

そうであるとわかってはいても

読者である私はどうしても自分が「日本人」であることを

意識して読まずにはいられなかった。

戦場からのルポルタージュはもちろん

たとえば、アウシュヴィッツの収容所の、

あるいは第二次大戦中のアメリカの日系人強制収容所の話を

思い浮かべてみるまでもない。

個々人の資質や性格の問題ではなく

戦争がどれほど人や組織を、

非人道的なものにしてしまうものなのか

フィクションでもノンフィクションでも

繰り返し繰り返し語られてきたことではあるし

私自身、意識的にそういうテーマの本を読んでもきたつもりだった。

そうではあるけれど、

それでもやはり

この物語を読み進めるのはつらかった。

それは私が自分でも少々意外なほどに

「日本」という国への帰属意識から逃れられなかったせいでもあり、

あるいはそれはもしかすると私自身が

「被害者」として戦争を読むことに慣れすぎているせいであるのかもしれなかった。

そうした意味でも、私にとっては、

日本という母国の過去を問う物語であると同時に、

自分自身の今を、あるいは未来の自分のあり方を問わずにはいられない

厳しさを突きつけられる物語だった。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

本も食べ物も後味の悪くないものが好きです。気に入ると何度でも同じ本を読みますが、読まず嫌いも多いかも。2020.10.1からサイト献本書評以外は原則★なし(超絶お気に入り本のみ5つ★を表示)で投稿しています。

- この書評の得票合計:

- 47票

| 読んで楽しい: | 4票 |

|

|---|---|---|

| 参考になる: | 35票 | |

| 共感した: | 8票 |

|

あなたの感想は?

投票するには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:白水社

- ページ数:454

- ISBN:9784560096291

- 発売日:2018年05月26日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。