そうきゅうどうさん

レビュアー:

▼

怪異譚の類いは一切を明らかにしないままの“ぶん投げエンド”が普通だが、三津田はその話を謎解きしてしまう。だが、三津田作品はどれほど謎解きしても、その物語の不思議さ、不可解さは決して消えることがない。

G・K・チェスタートンの〈ブラウン神父〉シリーズの中の1篇「折れた剣」には、有名なこんなやり取りがある。

「賢い人は木の葉をどこに隠す?」「森の中に」「では森がなかったら?」「木を植えて森を作ればいい」

これを応用すると

「賢い人は恐怖体験をどこでする?」「幽霊屋敷で」「では近くに幽霊屋敷がなかったら?」「どこかから幽霊屋敷を持ってくればいい」

ということになる。これを更に推し進めれば

「では究極の恐怖体験がしたいなら?」「飛び切りの幽霊屋敷を寄せ集めて1つに合体させればいい」

まさに天才の発想とは、こういうものを言うのだろう。

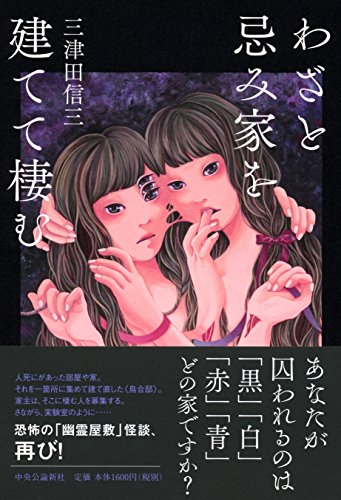

で、三津田信三の『わざと忌み家(いみや)を建てて棲む』の話だ(なお原作に従い、以下、三津田信三以外の固有名詞は全て仮名)。

前作『どこの家にも怖いものはいる』に引き続き、怪異譚好きで三津田の熱烈なファンでもある河漢社(かかんしゃ)の編集者、三間坂秋蔵(みまさか しゅうぞう)から持ち込まれたのは、選りすぐりの事故物件を集めて合体させた烏合邸(うごうてい)に住んだ人たちの残した記録だった。得体の知れない出来事に遭遇する体験が綴られたその記録をチェックし始めた2人の周囲にもまた、奇妙なことが起こり始め…。

本作も『どこの家~』同様、どこからが実話でどこからが創作なのか分からないように、この「家」(すなわち烏合邸)に関する情報提供を求める「お願い」が冒頭に置かれていたり、関係者に迷惑がかからないように固有名詞を仮名にしたとするなど、さまざまな仕掛けがなされている。が、『どこの家~』に比べて道具立てがちょっと人工的すぎて、私的には現実と虚構の間(あわい)があまり楽しめなかった感じ。とはいえ、烏合邸にまつわる4つの怪異譚はどれも面白い。

本作は、この4つの怪異譚が謎解き編(?)となる幕間と終章を挟みながら語られる、連作短篇集である。ホラー、怪談、怪異譚の類いは、一切を明らかにしないままの“ぶん投げエンド”が普通だが、ミステリとホラーの融合を掲げる三津田は律儀にも、その話を謎解きしてしまう。それは「謎解きした程度では自分の作品はびくともしない」という自信の表れとも言えるだろう(実際、本作に限らず三津田作品は、どれほど謎解きしても、その物語の不思議さ、不可解さは決して消えることがない)。

余談だが、ミステリやホラーを書いて発表したいと思っている人がいたら、ゼヒ本作の「幕間(一)」を精読してほしい。ここでは三津田と三間坂が書き残された手記を読み解くという体裁で、わずかな表現の違いによって浮かび上がってくる出来事の解釈がどのように変わるかや、実際の事件や他人の創作をどう自作で扱うべきか、といったことが、事細かに書かれている。例えば

「賢い人は木の葉をどこに隠す?」「森の中に」「では森がなかったら?」「木を植えて森を作ればいい」

これを応用すると

「賢い人は恐怖体験をどこでする?」「幽霊屋敷で」「では近くに幽霊屋敷がなかったら?」「どこかから幽霊屋敷を持ってくればいい」

ということになる。これを更に推し進めれば

「では究極の恐怖体験がしたいなら?」「飛び切りの幽霊屋敷を寄せ集めて1つに合体させればいい」

まさに天才の発想とは、こういうものを言うのだろう。

で、三津田信三の『わざと忌み家(いみや)を建てて棲む』の話だ(なお原作に従い、以下、三津田信三以外の固有名詞は全て仮名)。

前作『どこの家にも怖いものはいる』に引き続き、怪異譚好きで三津田の熱烈なファンでもある河漢社(かかんしゃ)の編集者、三間坂秋蔵(みまさか しゅうぞう)から持ち込まれたのは、選りすぐりの事故物件を集めて合体させた烏合邸(うごうてい)に住んだ人たちの残した記録だった。得体の知れない出来事に遭遇する体験が綴られたその記録をチェックし始めた2人の周囲にもまた、奇妙なことが起こり始め…。

本作も『どこの家~』同様、どこからが実話でどこからが創作なのか分からないように、この「家」(すなわち烏合邸)に関する情報提供を求める「お願い」が冒頭に置かれていたり、関係者に迷惑がかからないように固有名詞を仮名にしたとするなど、さまざまな仕掛けがなされている。が、『どこの家~』に比べて道具立てがちょっと人工的すぎて、私的には現実と虚構の間(あわい)があまり楽しめなかった感じ。とはいえ、烏合邸にまつわる4つの怪異譚はどれも面白い。

本作は、この4つの怪異譚が謎解き編(?)となる幕間と終章を挟みながら語られる、連作短篇集である。ホラー、怪談、怪異譚の類いは、一切を明らかにしないままの“ぶん投げエンド”が普通だが、ミステリとホラーの融合を掲げる三津田は律儀にも、その話を謎解きしてしまう。それは「謎解きした程度では自分の作品はびくともしない」という自信の表れとも言えるだろう(実際、本作に限らず三津田作品は、どれほど謎解きしても、その物語の不思議さ、不可解さは決して消えることがない)。

余談だが、ミステリやホラーを書いて発表したいと思っている人がいたら、ゼヒ本作の「幕間(一)」を精読してほしい。ここでは三津田と三間坂が書き残された手記を読み解くという体裁で、わずかな表現の違いによって浮かび上がってくる出来事の解釈がどのように変わるかや、実際の事件や他人の創作をどう自作で扱うべきか、といったことが、事細かに書かれている。例えば

「(前略)今の例は、実在する船霊信仰という民俗学の儀礼のため、仮に似ていても問題はない。ただし、影響を受けた元の話に独創性があればあるほど、それを己の創作に活かす場合は、その原型が分からないくらい徹底的に改変する必要がある。対象が小説や映画でも同じだよ」

「前にお話しされた『丘の屋敷』の使用人の台詞の例が、まさにそうでしょうか」

「あれほど素晴らしく効果的な台詞だからこそ、似た言い回しでは絶対に使わない。同じ雰囲気を出せる別の台詞を、必ず一から考える。それが元の作者に対する礼儀でもある」

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

「ブクレコ」からの漂流者。「ブクレコ」ではMasahiroTakazawaという名でレビューを書いていた。今後は新しい本を次々に読む、というより、過去に読んだ本の再読、精読にシフトしていきたいと思っている。

職業はキネシオロジー、クラニオ、鍼灸などを行う治療家で、そちらのHPは→https://sokyudo.sakura.ne.jp

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:中央公論新社

- ページ数:353

- ISBN:9784120049927

- 発売日:2017年07月19日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。