ぷるーとさん

レビュアー:

▼

ギリシヤ人が憧れる、誰よりもギリシヤ的な男。

知り合いからクレタ島の亜炭鉱経営権を借り受けた主人公は、港の酒場でマケドニア人のゾルバ(ゾルバス)と出会った。一介の労働者でしかないゾルバだが、彼の開けっ広げで自由な人柄と、人生経験に基づくその語りに魅かれて、主人公は彼を炭鉱の監督として雇うことにした。そして、クレタ島の田舎町で二人の共同生活が始まった。

ゾルバは女性に目がなく、最初の日に泊まった宿の女主人とあっという間にできてしまう。そんな、一見無鉄砲に見えたが坑道で働く労働者たちを短期間のうちに掌握したゾルバは、彼自身も亜炭鉱の採掘に熱中していた。

主人公がやってきて採掘を始めて以来、島ではいろんなことが起こるようになった。

鉱山の坑道が崩れて作業員が危うく生き埋めにされそうになっただけでなく、村人が自殺したり、僧院で殺人事件があったり。さらには、肉感的な後家さんが、村人にリンチされて首を切り落とされるという凄惨な事件までが起こったが、それらは、あまりにも野蛮で、残酷で、前時代的な騒動だった。

そういった騒動は、「本の虫」と友人にからかわれていた主人公にとっては、これまでに経験したこともない出来事ばかりだった。そして、それが、彼にとっての生々しくも貴重な体験となっていった。また、夜ごとゾルバが主人公に語ってきかせた彼の経験談も、主人公にとっては、深く考えさせられるものばかりだった。主人公は釈迦の教えに傾倒していたが、ゾルバの言葉は、キリストや釈迦、孔子、ニーチェといった先人たちの言葉と同じぐらい重みのあるものになっていったのだった。

「インテリ」対「土着の人間」。「静」対「動」。この話は、都会のインテリと土地に根差した人間との触れ合いの話だが、この「土地に根差した人間」というキーワードは、ギリシヤという舞台にとっては、とても重要なものだという。

かつては繁栄をほしいままにし地中海の君主としての栄光をほしいままにしていたギリシヤだが、その後は、イタリア、トルコといった大国に虐げられ続けているという歴史を持っている。そのため、ギリシヤの人々は、虐げられてもじっとそれを耐え忍ぶ不屈の精神を持ち、自由というものに強い憧れを持っている。どこか不遜な感じすらするゾルバの心の中には、この強い自由への憧れがあり、彼は、自由とはただじっと考えているだけでは手に入らない、それが欲しければ自分で行動するしかないという強い信念を持っている。だからこそ、ゾルバは、考えてばかりで自ら動こうとしない主人公に対してときに業を煮やし、主人公もまた、ゾルバの奔放さに呆れかえりながらも彼に魅かれていくのだ。ゾルバとは、典型的なギリシヤ人、ギリシヤ人が憧れるギリシヤ人の姿なのだろう。

私はあまり好きなタイプではないが、こういったワイルドな男性を好きな女性は多いだろう。男の眼から見ても、ちょっと憧れるタイプなのかもしれない。

ゾルバは女性に目がなく、最初の日に泊まった宿の女主人とあっという間にできてしまう。そんな、一見無鉄砲に見えたが坑道で働く労働者たちを短期間のうちに掌握したゾルバは、彼自身も亜炭鉱の採掘に熱中していた。

主人公がやってきて採掘を始めて以来、島ではいろんなことが起こるようになった。

鉱山の坑道が崩れて作業員が危うく生き埋めにされそうになっただけでなく、村人が自殺したり、僧院で殺人事件があったり。さらには、肉感的な後家さんが、村人にリンチされて首を切り落とされるという凄惨な事件までが起こったが、それらは、あまりにも野蛮で、残酷で、前時代的な騒動だった。

そういった騒動は、「本の虫」と友人にからかわれていた主人公にとっては、これまでに経験したこともない出来事ばかりだった。そして、それが、彼にとっての生々しくも貴重な体験となっていった。また、夜ごとゾルバが主人公に語ってきかせた彼の経験談も、主人公にとっては、深く考えさせられるものばかりだった。主人公は釈迦の教えに傾倒していたが、ゾルバの言葉は、キリストや釈迦、孔子、ニーチェといった先人たちの言葉と同じぐらい重みのあるものになっていったのだった。

「インテリ」対「土着の人間」。「静」対「動」。この話は、都会のインテリと土地に根差した人間との触れ合いの話だが、この「土地に根差した人間」というキーワードは、ギリシヤという舞台にとっては、とても重要なものだという。

かつては繁栄をほしいままにし地中海の君主としての栄光をほしいままにしていたギリシヤだが、その後は、イタリア、トルコといった大国に虐げられ続けているという歴史を持っている。そのため、ギリシヤの人々は、虐げられてもじっとそれを耐え忍ぶ不屈の精神を持ち、自由というものに強い憧れを持っている。どこか不遜な感じすらするゾルバの心の中には、この強い自由への憧れがあり、彼は、自由とはただじっと考えているだけでは手に入らない、それが欲しければ自分で行動するしかないという強い信念を持っている。だからこそ、ゾルバは、考えてばかりで自ら動こうとしない主人公に対してときに業を煮やし、主人公もまた、ゾルバの奔放さに呆れかえりながらも彼に魅かれていくのだ。ゾルバとは、典型的なギリシヤ人、ギリシヤ人が憧れるギリシヤ人の姿なのだろう。

私はあまり好きなタイプではないが、こういったワイルドな男性を好きな女性は多いだろう。男の眼から見ても、ちょっと憧れるタイプなのかもしれない。

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

ホラー以外は、何でも読みます。みなさんの書評を読むのも楽しみです。

よろしくお願いします。

この書評へのコメント

- oldman2018-08-01 08:57

全部観たのは随分昔です。面白い映画なのか?というと……ちょっとウ~ンかもしれません。

どちらかといえばアラン・ベイツ(バジル)タイプだった僕には、クィン演じるゾルバという男はちょっと辟易してしまうタイプでした。

ただ、カコヤニス監督の強烈な陽射しが注ぐ映像は本当に素晴らしかったし、ゾルバという男は原題の「Zorba the Greek」が示すように、ギリシャ人の憧れるギリシャ人なんでしょう。そしてメキシコ系アメリカ人俳優のクィンの演技は本当に見事で、英国アカデミー賞の主演男優賞に輝いたのは妥当だったと思います。

ただ、テオドラキスの音楽とラストシーンは強烈で、これは今もYouTubeで見ることができます。この曲は今もギリシャといえば「ゾルバ・ダンス」というくらい浸透しているようです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

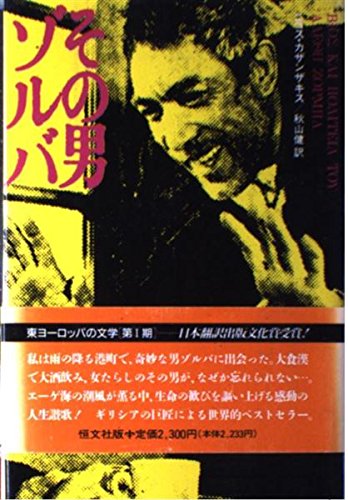

- 出版社:恒文社

- ページ数:387

- ISBN:9784770402103

- 発売日:1967年08月01日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。

『その男ゾルバ (東欧の文学)』のカテゴリ

登録されているカテゴリはありません。