▼

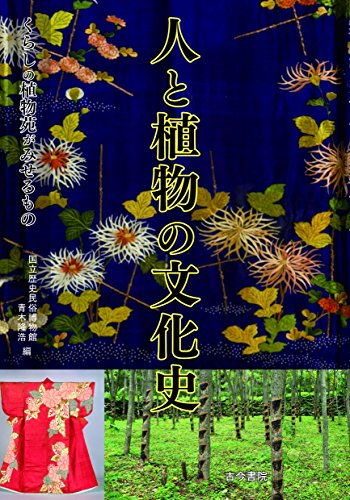

縄文時代の昔から、我々の文化は植物と関係の深いものでした。

千葉県佐倉市にある佐倉城趾の一角に、国立歴史民俗博物館編があるのをご存じだろうか。実は私も本書を読んで、初めてこのような施設があることを知ったので、それほど偉そうなことは言えないのだが。

この博物館の南東にあるのが、本書のタイトルにもある「くらしの植物苑」だ。1995年の開苑だというから、開苑からもう20年以上も経っている。本書は、2015年に行われた第97回歴博フォーラムにおいて、講演という形で紹介されたこの植物苑の20年間の活動を、一冊に纏めたもののようである。

考えてみれば、我々日本人は、西洋が自然を対立的に見てきたのとは対照的に、自然を敬い、自然と共に暮らしてきた。とりわけ植物との関りは深いものがあるだろう。なにしろ、千年以上も前の木造建築が今だに残っている国なのだから。

「くらしの植物苑」では、植物を「食べる」、「治す」、「染める」、「道具をつくる」、「塗る・燃やす」、「織る・漉く」といった六つの用途に分けて、植栽がされているという。我々は、昔から植物に対してこれほどたくさんのお世話になっているのだ。例えば青森県にある縄文時代の三内丸山遺跡である。この時代にはもう集落の周りにクリ林が広がり、人々は実を食用とするだけではなく、木材を建築材や土木材として使用していたというから驚きだ。

しかし、植物との関りは、何も実用的なものには限らない。ご先祖さまたちは、鑑賞用としても様々な品種を生み出して楽しんでいたのである。例えば、春の「桜草」、夏の「朝顔」、秋の「菊」、冬の「サザンカ」。人々は、花を楽しむだけでなく、着物の模様としても使った。

ところで、江戸時代に色々な変異朝顔が流行していたのは知っていたが、中には種子のできないいわゆる一代限りの「出物」というものがある。朝顔は1年草なので、どうやって次世代にその形質を伝えたのだろうと思ったが、これはそのような遺伝子を持っている親木から取った種を蒔いて作ったようだ。江戸時代の人がメンデルの法則を知っている訳はないので、経験則だったのだろうが、先人たちの知恵には驚く。

寡聞にして、このような興味深い博物館があるとは知らなかったが、本書を読むと、機会があれば一度訪れてみたいものだと思う。それにしても、千葉県は遠い。隣の県位にあればすぐ行くのにと残念だ。

この博物館の南東にあるのが、本書のタイトルにもある「くらしの植物苑」だ。1995年の開苑だというから、開苑からもう20年以上も経っている。本書は、2015年に行われた第97回歴博フォーラムにおいて、講演という形で紹介されたこの植物苑の20年間の活動を、一冊に纏めたもののようである。

考えてみれば、我々日本人は、西洋が自然を対立的に見てきたのとは対照的に、自然を敬い、自然と共に暮らしてきた。とりわけ植物との関りは深いものがあるだろう。なにしろ、千年以上も前の木造建築が今だに残っている国なのだから。

「くらしの植物苑」では、植物を「食べる」、「治す」、「染める」、「道具をつくる」、「塗る・燃やす」、「織る・漉く」といった六つの用途に分けて、植栽がされているという。我々は、昔から植物に対してこれほどたくさんのお世話になっているのだ。例えば青森県にある縄文時代の三内丸山遺跡である。この時代にはもう集落の周りにクリ林が広がり、人々は実を食用とするだけではなく、木材を建築材や土木材として使用していたというから驚きだ。

しかし、植物との関りは、何も実用的なものには限らない。ご先祖さまたちは、鑑賞用としても様々な品種を生み出して楽しんでいたのである。例えば、春の「桜草」、夏の「朝顔」、秋の「菊」、冬の「サザンカ」。人々は、花を楽しむだけでなく、着物の模様としても使った。

ところで、江戸時代に色々な変異朝顔が流行していたのは知っていたが、中には種子のできないいわゆる一代限りの「出物」というものがある。朝顔は1年草なので、どうやって次世代にその形質を伝えたのだろうと思ったが、これはそのような遺伝子を持っている親木から取った種を蒔いて作ったようだ。江戸時代の人がメンデルの法則を知っている訳はないので、経験則だったのだろうが、先人たちの知恵には驚く。

寡聞にして、このような興味深い博物館があるとは知らなかったが、本書を読むと、機会があれば一度訪れてみたいものだと思う。それにしても、千葉県は遠い。隣の県位にあればすぐ行くのにと残念だ。

投票する

投票するには、ログインしてください。

昨年は2月に腎盂炎、6月に全身発疹と散々な1年でした。幸いどちらも、現在は完治しておりますが、皆様も健康にはお気をつけください。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:古今書院

- ページ数:180

- ISBN:9784772271431

- 発売日:2017年03月25日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。