かもめ通信さん

レビュアー:

▼

今更遅い、どうせ三日坊主などと思いつつも、またまた語学番組のテキストを買ってしまいそうな新学期前?!

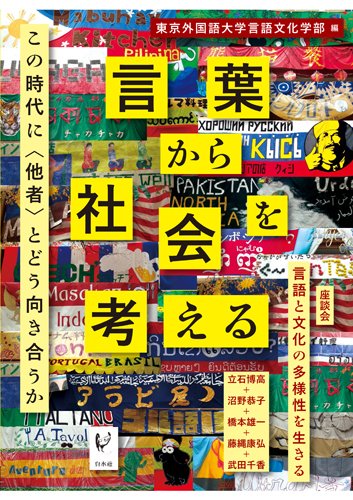

東京外語大学言語文化学部が編集したというこの本は

120ページほどのブックレットなのだが、

ページをめくると文字がびっしり!

外大で教鞭を執っている教授陣が

それぞれの専門言語の視点から見たあれこれを語るコラムがなんと27!

さらには「言語と文化の多様性を生きる」と題した

興味深い座談会まで収録されていて、読み応えは十分だ。

その「多様性」はまず最初に登場する言語が

チェコ語であることからも見て取れる。

チェコ語の方言と標準語の関係や

インドネシア語消滅の危機論

イタリア人の過保護ぶり(?)や

ヒンディー語と日本語の意外な関係など

あれこれと興味深い“うんちく”が満載だ。

もっともこの本の主題が

こうした情報を「雑学」として紹介しながら

語学に興味をもった潜在的学習者を発掘しよう

というところにあるわけではないことは

これらのコラムが

「その眼差しは誰のものなのか?」

「わたしの声はわたしのものなのか?」

「いかに彼らと生きるのか?」

というタイトルの元に集められていることからも見て取れる。

東京外語大学では「27地域言語」のほか、

専攻としてではないがウクライナ語やスロヴァキア語など

他の言語を学ぶことも出来るのだという。

移民によって言葉が変わっていく地域

公用語ではないにもかかわらず生じている英語格差

「国」という枠組みだけで考えると

多くのものを見落としてしまうだろうことは想像に難くないが、

一地域=一言語ではないことや

地域の枠組みも使われている言語も

様々な世界情勢を反映して刻々と変化していくものなのだと改めて認識した。

座談会で紹介されていたエピソードの中で

とりわけ印象的だったのは二葉亭四迷にまつわる話だ。

四迷は、北東アジアの利権を帝国日本と争っていたロシアを倒す一助になろうと

敵を知るために露語科に入学したのだが

学んでいるうちに反対にロシア文学に魅せられてしまったのだという。

これはロシアを「敵」と見なす軍国主義的価値観から

ある種の平和主義に転じたと考えることもできるのではないか。

ロシア語を学ばずに、たとえば英語を通してだけロシアを学んでいたとしたら

そういう境地には至らなかったのではないかというのだ。

もう一つ、忘れてはならないと心の中でアンダーラインを引いたのはこのくだり。

過去の反省の上に立って、

世界が流動性を増すなか、何に眼を向け、いかに学ぶべきか

真摯に考える人たちがいることを頼もしく思うと同時に

その思いを受け継ぐ若い世代が着々と育ってくれていることを願わずにはいられない。

120ページほどのブックレットなのだが、

ページをめくると文字がびっしり!

外大で教鞭を執っている教授陣が

それぞれの専門言語の視点から見たあれこれを語るコラムがなんと27!

さらには「言語と文化の多様性を生きる」と題した

興味深い座談会まで収録されていて、読み応えは十分だ。

その「多様性」はまず最初に登場する言語が

チェコ語であることからも見て取れる。

チェコ語の方言と標準語の関係や

インドネシア語消滅の危機論

イタリア人の過保護ぶり(?)や

ヒンディー語と日本語の意外な関係など

あれこれと興味深い“うんちく”が満載だ。

もっともこの本の主題が

こうした情報を「雑学」として紹介しながら

語学に興味をもった潜在的学習者を発掘しよう

というところにあるわけではないことは

これらのコラムが

「その眼差しは誰のものなのか?」

「わたしの声はわたしのものなのか?」

「いかに彼らと生きるのか?」

というタイトルの元に集められていることからも見て取れる。

東京外語大学では「27地域言語」のほか、

専攻としてではないがウクライナ語やスロヴァキア語など

他の言語を学ぶことも出来るのだという。

移民によって言葉が変わっていく地域

公用語ではないにもかかわらず生じている英語格差

「国」という枠組みだけで考えると

多くのものを見落としてしまうだろうことは想像に難くないが、

一地域=一言語ではないことや

地域の枠組みも使われている言語も

様々な世界情勢を反映して刻々と変化していくものなのだと改めて認識した。

座談会で紹介されていたエピソードの中で

とりわけ印象的だったのは二葉亭四迷にまつわる話だ。

四迷は、北東アジアの利権を帝国日本と争っていたロシアを倒す一助になろうと

敵を知るために露語科に入学したのだが

学んでいるうちに反対にロシア文学に魅せられてしまったのだという。

これはロシアを「敵」と見なす軍国主義的価値観から

ある種の平和主義に転じたと考えることもできるのではないか。

ロシア語を学ばずに、たとえば英語を通してだけロシアを学んでいたとしたら

そういう境地には至らなかったのではないかというのだ。

もう一つ、忘れてはならないと心の中でアンダーラインを引いたのはこのくだり。

中国語や朝鮮語をいかに扱ったかを見るだけでも、東京外語大学には、近代日本におけるアジア他者意識の先達になるような、言い換えるならば「外への拡張」という暴力の一翼を担った歴史があったことが分かります。

過去の反省の上に立って、

世界が流動性を増すなか、何に眼を向け、いかに学ぶべきか

真摯に考える人たちがいることを頼もしく思うと同時に

その思いを受け継ぐ若い世代が着々と育ってくれていることを願わずにはいられない。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

本も食べ物も後味の悪くないものが好きです。気に入ると何度でも同じ本を読みますが、読まず嫌いも多いかも。2020.10.1からサイト献本書評以外は原則★なし(超絶お気に入り本のみ5つ★を表示)で投稿しています。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:白水社

- ページ数:124

- ISBN:9784560095300

- 発売日:2016年11月25日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。

『言葉から社会を考える:この時代に〈他者〉とどう向き合うか』のカテゴリ

- ・政治・経済・社会・ビジネス > 社会

- ・政治・経済・社会・ビジネス > 国際

- ・語学・言語学 > 言語学