医師が知識と技術を習得するまでの道のりや、病気や怪我の治療法を確立するまでの試行錯誤を考えると多くの人々が実験台になっているのです。

また、戦争中のことを考えると、捕虜に対する非人道的な実験で得られたデータが、医学に大きな進歩をもたらし、現代に繋がっているというのも悲しい歴史の一部と言えるでしょう。

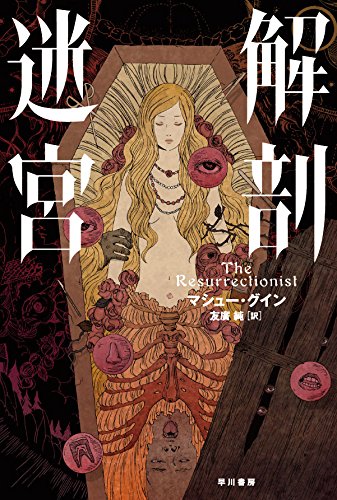

この作品は、そんな医学が抱える闇とそこに関わったある黒人の謎が描かれてたミステリーです。

作中では何度も解剖のシーンが出てくるのですが、その描写に手を抜いていない感じが、話の深みを増しているように感じます。

作品の舞台は1999年と南北戦争前後のサウスカロライナ州の医大です。

1999年のサウスカロライナ医科学校で改修をしている途中、地下室で大量に人骨を発見しました。それは、アフリカ系アメリカ人の骨と思しきものです。骨が意味するものはかつて大学では黒人奴隷たちの亡骸が医者の卵たちが解剖の実習をするために用いられたということでした。

過ぎ去ったかこのこととはいえ、そのようなことは大きなスキャンダルです。

というわけで、薬物に手を出して今は医師を休業して広報をやっているジェイコブ・サッカーが事件の処理を命じられました。すべてを闇に葬るために。

ジェイコブは過去のことを調べていくうちに、当時の解剖で重要な役割を果たしたニーモ・ジョンストンという元黒人奴隷で解剖学の講師をやっていた男にたどり着きます。そして、その謎には、ほかならぬジェイコブの祖先も関わっているのでした。

一方南北戦争当時、サウスカロライナ大学では、重大な問題がありました。それは解剖用の遺体がないということです。法律で解剖できるのは死刑囚か死んだ奴隷だけということになっているのですが、実習で必要なだけの遺体を確保できないということでした。それで大学が考え付いたのはなんともおぞましい案、墓場から遺体を掘り出してしまおうということです。

そんな汚れ仕事をやるために、大学の代表フレデリック・オーガスタ・ジョンストンはカジョーと呼ばれる奴隷を知り合いから購入することにしました。

そう、そのカジョーこそがニーモ・ジョンストンなのです。

物語は、二つの時代を織り交ぜていくことで、医学いや大学のためにという建前で行われていた闇を徐々に明るみへと引きずり出していきます。

この過程を見ていく中で注目するべきと思えるのは、過去編の主人公であるニーモという人物そのものです。

南北戦争において、サウスカロライナ州というのは特にひときわ激しく意思を示したところでした。

つまり、黒人に対する態度もいうまでもありません。

にもかかわらず、講師として白人の学生たちに解剖の技術を伝授するのです。

白人たちのもつ差別意識、黒人に教わるという屈辱感といったどす黒い感情と、ニーモが持つ抑圧される黒人としての不満やプライドはあっても愚かな白人への嘲りなど暗い感情が、南部の敗北で幕を下ろす南北戦争という激しく繊細な時代の流れの中でぶつかり、思わぬ展開を見せるので、作品にぐいぐいと引き込まれていきます。

汚れ役を押し付けられたニーモが、ただの墓荒らし、ただの悪党に成り下がるのではなく、誰よりも誇り高き人物としているのも話を魅力的にしているのかもしれません。

それから、この作品に出てくる大学も注目すべき点です。

そこにあるのはヒポクラテスの誓いを守る高潔な人々ではなく、まさに白い巨塔そのもの、というくらいに金と権力・名誉に執着した人々の集まりです。南北戦争当時は金を払える人間であれば誰でも受け入れたし、学生たちも医学に一生をささげるという崇高な使命もなく、欲しいのは医者という肩書きのみ。状況は最悪です。

なんとも酷く描かれていますが、まったくの出鱈目を書いているわけではないのがポイントです。

あとがきによると実際に1999年に大量の骨がジョージア医科大学で発見されたという出来事があったそうですし、ニーモのモデルとなった墓堀り人の黒人奴隷もいたそうです。

つまり、墓から掘り出した死体を何食わぬ顔で解剖をしていた時代があった。

なんとも反吐が出る話ですが、医学に関わらず暗闇を経て発展する分野というのは少なくないですし、その恩恵を私たちが受けているわけですから、安易に非難することも出来なさそうです。

ただ、過去も現代も引き起こされる問題の根にあるのは、その大学の体質そのもののように思えます。

そういう微妙な問題を取り出して、著者はうまく料理していますね。

医学の問題と人種差別というのは、下手をすれば大火傷になる題材ですが、どちらも損なうことなく融合できているようです。

医療ものが好きな方、歴史ものが好きな方、ミステリーが好きな方、幅広く楽しめるのではないでしょうか。

時代小説、SF小説、ファンタジー小説、ホラー小説、推理小説が主です。

でもジャンルにこだわってそれ以外読まないわけではありません。

この書評へのコメント

- クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

- 新月雀2015-07-08 18:15

>祐太郎さん

戦災孤児、当時は浮浪児ですか、の扱いは生きても死んでも非常に厳しいものですね。

ちょっと調べたら昭和24年刊の婦人年鑑に書かれた「浮浪児根絶緊急対策」というものを見つけました。浮浪児を救うのではなく、根絶するという言葉には、当時の大人の優しさが感じられませんね。

近代デジタルライブラリーで公開されている婦人年鑑の該当箇所です。

↓

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1710386/44

そんな子供たちを解剖に使ってきた、というのは門外漢からすると倫理的に問題があるのでは、と思ってしまうのですが、お医者さんとかはそのような歴史をどういう風に受け止めているのでしょうか?

ちょっと意見を聞いてみたいです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 新月雀2015-07-14 12:58

> くにたちきちさん

貴重な体験を教えていただきありがとうございます。

献体を希望する人が増えたというのは、戦後は大学まで行く人が増えて、解剖をただ忌避するのではなくその意義を理解できるようになったのでは、と私には思えます。

だからといって、献体を断られてしまうケースがあるとは思いませんでした。

確かに、大学としても無制限に受け入れる事ができないでしょうから、そういうこともあるのでしょう。

ただ、最近では医師不足に伴う医大、医学部の定員数増加で、献体が多く必要だという話を聞く一方で、高齢化が進み独居老人が死後に後腐れがないよう献体を希望することが増えているという話もありますから、足りているのか不足しているのか、ちょっとわかりづらいですね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

- 出版社:早川書房

- ページ数:390

- ISBN:9784151810015

- 発売日:2015年04月22日

- 価格:972円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。