風竜胆さん

レビュアー:

▼

古典芸能を楽しむためには、ある程度の知識が必要なようです。

最近少し歌舞伎や文楽などの古典芸能に興味を持っている。地方住まいなので、実際の舞台を観に行くということはなかなか難しいので、もっぱらテレビで放映されるのを視るだけなのだが、ちょっと困ったことがある。興味は確かにあるのだが、どうにも途中で飽きてしまうのだ。テレビでは、全体のごく一部しか放映しないことが多いが、それでも、少し視ていると、それ以上注意力が続かない。

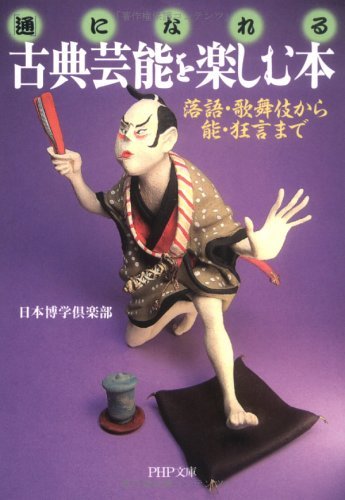

一番の原因は、何をやっているか良く分からないということだろう。話の筋も、言っていることも良く分からない。いったい、どこをどのように楽しめば良いのか。そんな折見つけたのがこの「通になれる 古典芸能を楽しむ本」(日本博学倶楽部:PHP文庫)だ。

本書には、「落語」、「歌舞伎」、「能」、「狂言」、「文楽」の5つの古典芸能について、その成り立ち、特徴、見どころ、代表的演目から、上演場所、チケットのとり方まで幅広く説明されている。これは、私のような古典芸能ビギナーにとっては、最適の入門書だろう。

落語はともかく、他の4つは、ビギナーにはなかなか敷居が高い。その大きな原因は、これらの古典芸能は、ある程度の知識がないと楽しめないということにあるのではないだろうか。しかし、本書を読んでおけば、基本的な事は分かるので、訳も分からずに観ている状態から脱出して、見どころを楽しめるようになるだろう。日本人の教養として、この程度は、是非知っておきたいものである。

一番の原因は、何をやっているか良く分からないということだろう。話の筋も、言っていることも良く分からない。いったい、どこをどのように楽しめば良いのか。そんな折見つけたのがこの「通になれる 古典芸能を楽しむ本」(日本博学倶楽部:PHP文庫)だ。

本書には、「落語」、「歌舞伎」、「能」、「狂言」、「文楽」の5つの古典芸能について、その成り立ち、特徴、見どころ、代表的演目から、上演場所、チケットのとり方まで幅広く説明されている。これは、私のような古典芸能ビギナーにとっては、最適の入門書だろう。

落語はともかく、他の4つは、ビギナーにはなかなか敷居が高い。その大きな原因は、これらの古典芸能は、ある程度の知識がないと楽しめないということにあるのではないだろうか。しかし、本書を読んでおけば、基本的な事は分かるので、訳も分からずに観ている状態から脱出して、見どころを楽しめるようになるだろう。日本人の教養として、この程度は、是非知っておきたいものである。

投票する

投票するには、ログインしてください。

昨年は2月に腎盂炎、6月に全身発疹と散々な1年でした。幸いどちらも、現在は完治しておりますが、皆様も健康にはお気をつけください。

この書評へのコメント

- ぽんきち2014-02-15 11:19

> 文楽「伊賀越道中双六」

これ、年末に通しでテレビ放映してまして(関西のみ)。録画して見たのですが、とっても長かったです(^^;)。

http://www.nhk.or.jp/osaka/bunraku/

この演目は幸いにもこんなサイトがあったので、あらすじや詞章を参照しながら見ました。

http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc16/iga/ajiwau/index.html

実際の文楽の舞台は一度しか見てないのですが、字幕が出て、イヤホンガイド(有料)もありました。

歌舞伎のときもそうでしたが、イヤホンガイドは(特に自分のような初心者には)いいなぁと思いました。

文楽は補助金も減額されちゃいましたけど、古典芸能、頑張っていってほしいです・・・。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:PHP研究所

- ページ数:283

- ISBN:B009763N8E

- 発売日:2005年12月02日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。