oldmanさん

レビュアー:

▼

#やまねこ20周年 絵本と侮るなかれ、この中には中世の貴族の生活を知ることのできる、多くの知識が書かれている。 これを読めばあなたが突然11世紀のイングランドへタイムスリップしても慌てないで済むぞ。

13世紀イングランドに生まれた弱小貴族の息子トビアス(トビー)は小姓として伯父のストランドボロー男爵の城へ修行に出される。

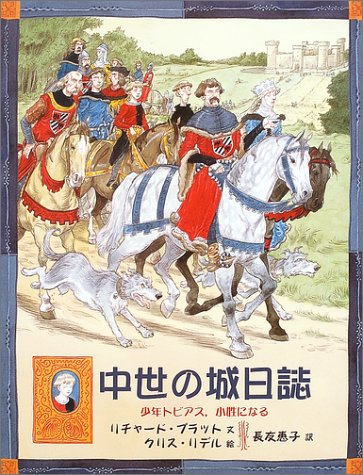

時は1285年 エドワード1世(通称長脛王…190センチの長身だった)の治世 物語はトビーの日記という形で綴られており、クリス・リデルの詳細な絵(表紙の絵を見てね)がそれを情景を見事に描いているよ。

この時期はイングランド自体は割合平和な時期で、戦争に備えて訓練は怠らないけれど原則平穏な城主の生活だよね。

本の形式は大判(33X25)絵本だけれど、その大きさに相応しく内容はきちんとした資料に裏打ちされているし、大人が読んでも楽しい内容だし、ちょっとした細かい部分も非常に正確に書かれてる。

例えば伯爵を招いた大宴会で、トビーが「僕たちはいつものように ナイフ・スプーン・自分の指を使って食べたし…」とあるけれど、実際イングランドでは15世紀にななるまでフォークの記述は見られないんだな。しかも「そんなものを使う奴はイタリア人みたいに女々しい奴だ。」とか言って庶民が使うようになるのは18世紀になってからだ。(野蛮人だよねぇ)

フランスでも16世紀に、かのカトリーヌ・ド・メディチがアンリ2世に輿入れした時に、イタリア料理(ちなみにこれがフランス料理の始まりだよ)と共に伝わったんだね。

ただし、フォークと言っても、刺又みたいな刺す部分(歯と言うんだ)が2本、多くても3本…現在の歯が4本のスタイルは18世紀ナポリ王フェルディナンド4世がすぱげてぃをが毎日食べたくて作らせたんだね。 えっそれまではどうしてたかだって? 手で掴んで頭の上に持ち上げて下で大口を開けて食べたんだよww(ワイルドだろう?)

他にも当時の基本的な飛び道具「長弓」 これは現在の日本の弓のように長いもの(実際は和弓が標準で221センチ 長弓は180センチ)だけど、一番の違いは日本の弓が上下で非対称で、材料が竹で複合弓(竹を数枚張り合わせた構造)なのでこんなことが出来たんだね。それに対して西欧の長弓(ロングボウ)は専門の弓兵が使うため、上下が対象でイチイの木を使った単弓だったんだ。

この辺も(材料や構造)もちゃんと書かれているし、通常弓兵以外の歩兵は斧槍(バチカンのスイス傭兵が持ってるやつだね)を使った事もちゃんと書かれているよ。

戦闘用の馬と通常狩猟等に使う馬が異なることもちゃんと図示してある。

チェーンメイル(鎖帷子の鎧)とはいえ重さは10㌔、乗り手や武器(ランス<長槍>や盾)を併せれば軽く20㌔になるので、脚と胴がしっかりした現在の重輓馬(ペルシュロンやグライスデール)の様な馬に乗ってた訳だ。

通常の旅や狩りに使うには鈍重な為こちらにはもっと軽量な馬が使われるんだね。

このチェーンメイルも、動きやすく軽量で流行る流行るプレートアーマー…我々が甲冑というと思い出すアレに比べれば安価で軽いのでこの頃は主流だったんだ。(プレートアーマーは当然完全オーダーメイドだから凄く高価でこれを着られるのは極一部の貴族や騎士だから、それこそステータスシンボルだね)

この本に出て来る馬上槍試合は通称ジョストと呼ばれていたけど、通常は団体戦(トゥルネイと呼びます)騎士が二つに分かれ紋章官(ヘラルド・オブ・アームズ<これもちゃんと本文中に説明が有る>)の合図で一斉にランスを水平に構えて相手に向かって突撃する。 落馬しなかった者は、馬を返して方向転換(ターンturn。ここから馬上槍試合をトーナメントtournamentと呼ぶようになり、その後勝ち抜き制の試合を同様に呼ぶようになる訳だね)して再び突撃 ランスは3本まで取り換えが効き、その後は刃引きした剣やメイス(棍棒)で乱戦になる訳だ。

この、トーナメントに使われるランスは木製で戦端に突きを鈍らせる金属のカバーが付いていたけど、危険な事には変わりないので、当然死者も出るような荒っぽいものだね。

この時代はまだ大砲が導入される前なので、城攻めには投石機やら破城槌やらが使われてるし、その為頑丈な城を持つことは戦争に対する十分な備えとなるから、封建領主の存在も十分意義が有るんだけど、攻城に大砲が使われるようになると、城は無用の長物となり、国家の中央集権化と共に館へと変わって行く訳だ。

他にも密猟者や旅芸人 裁判のやり方やら収穫の方法。果ては厨房の様子まで実に多方面に渡って言及しているので、中世入門書として超お薦めの本だ。

これを読んで興味が湧いた人は、もっと詳しい本を読めばよいし、この本の後ろにもかなり詳しい解説が付いているよ。

昔 デビッド・マコーレイの「キャッスル」や「カテドラル」なんて本が有って、結構お気に入りだったけれど、そっちは白黒こちらはカラーなのでこちらの方が楽しめるね。

尚このコンビは他にも海賊日誌―少年ジェイク、帆船に乗る なんていう本も出しているけれど、こちらも読むと本物の海賊に詳しくなれるよ。

絵本としては出色の出来ですね。

時は1285年 エドワード1世(通称長脛王…190センチの長身だった)の治世 物語はトビーの日記という形で綴られており、クリス・リデルの詳細な絵(表紙の絵を見てね)がそれを情景を見事に描いているよ。

この時期はイングランド自体は割合平和な時期で、戦争に備えて訓練は怠らないけれど原則平穏な城主の生活だよね。

本の形式は大判(33X25)絵本だけれど、その大きさに相応しく内容はきちんとした資料に裏打ちされているし、大人が読んでも楽しい内容だし、ちょっとした細かい部分も非常に正確に書かれてる。

例えば伯爵を招いた大宴会で、トビーが「僕たちはいつものように ナイフ・スプーン・自分の指を使って食べたし…」とあるけれど、実際イングランドでは15世紀にななるまでフォークの記述は見られないんだな。しかも「そんなものを使う奴はイタリア人みたいに女々しい奴だ。」とか言って庶民が使うようになるのは18世紀になってからだ。(野蛮人だよねぇ)

フランスでも16世紀に、かのカトリーヌ・ド・メディチがアンリ2世に輿入れした時に、イタリア料理(ちなみにこれがフランス料理の始まりだよ)と共に伝わったんだね。

ただし、フォークと言っても、刺又みたいな刺す部分(歯と言うんだ)が2本、多くても3本…現在の歯が4本のスタイルは18世紀ナポリ王フェルディナンド4世がすぱげてぃをが毎日食べたくて作らせたんだね。 えっそれまではどうしてたかだって? 手で掴んで頭の上に持ち上げて下で大口を開けて食べたんだよww(ワイルドだろう?)

他にも当時の基本的な飛び道具「長弓」 これは現在の日本の弓のように長いもの(実際は和弓が標準で221センチ 長弓は180センチ)だけど、一番の違いは日本の弓が上下で非対称で、材料が竹で複合弓(竹を数枚張り合わせた構造)なのでこんなことが出来たんだね。それに対して西欧の長弓(ロングボウ)は専門の弓兵が使うため、上下が対象でイチイの木を使った単弓だったんだ。

この辺も(材料や構造)もちゃんと書かれているし、通常弓兵以外の歩兵は斧槍(バチカンのスイス傭兵が持ってるやつだね)を使った事もちゃんと書かれているよ。

戦闘用の馬と通常狩猟等に使う馬が異なることもちゃんと図示してある。

チェーンメイル(鎖帷子の鎧)とはいえ重さは10㌔、乗り手や武器(ランス<長槍>や盾)を併せれば軽く20㌔になるので、脚と胴がしっかりした現在の重輓馬(ペルシュロンやグライスデール)の様な馬に乗ってた訳だ。

通常の旅や狩りに使うには鈍重な為こちらにはもっと軽量な馬が使われるんだね。

このチェーンメイルも、動きやすく軽量で流行る流行るプレートアーマー…我々が甲冑というと思い出すアレに比べれば安価で軽いのでこの頃は主流だったんだ。(プレートアーマーは当然完全オーダーメイドだから凄く高価でこれを着られるのは極一部の貴族や騎士だから、それこそステータスシンボルだね)

この本に出て来る馬上槍試合は通称ジョストと呼ばれていたけど、通常は団体戦(トゥルネイと呼びます)騎士が二つに分かれ紋章官(ヘラルド・オブ・アームズ<これもちゃんと本文中に説明が有る>)の合図で一斉にランスを水平に構えて相手に向かって突撃する。 落馬しなかった者は、馬を返して方向転換(ターンturn。ここから馬上槍試合をトーナメントtournamentと呼ぶようになり、その後勝ち抜き制の試合を同様に呼ぶようになる訳だね)して再び突撃 ランスは3本まで取り換えが効き、その後は刃引きした剣やメイス(棍棒)で乱戦になる訳だ。

この、トーナメントに使われるランスは木製で戦端に突きを鈍らせる金属のカバーが付いていたけど、危険な事には変わりないので、当然死者も出るような荒っぽいものだね。

この時代はまだ大砲が導入される前なので、城攻めには投石機やら破城槌やらが使われてるし、その為頑丈な城を持つことは戦争に対する十分な備えとなるから、封建領主の存在も十分意義が有るんだけど、攻城に大砲が使われるようになると、城は無用の長物となり、国家の中央集権化と共に館へと変わって行く訳だ。

他にも密猟者や旅芸人 裁判のやり方やら収穫の方法。果ては厨房の様子まで実に多方面に渡って言及しているので、中世入門書として超お薦めの本だ。

これを読んで興味が湧いた人は、もっと詳しい本を読めばよいし、この本の後ろにもかなり詳しい解説が付いているよ。

昔 デビッド・マコーレイの「キャッスル」や「カテドラル」なんて本が有って、結構お気に入りだったけれど、そっちは白黒こちらはカラーなのでこちらの方が楽しめるね。

尚このコンビは他にも海賊日誌―少年ジェイク、帆船に乗る なんていう本も出しているけれど、こちらも読むと本物の海賊に詳しくなれるよ。

絵本としては出色の出来ですね。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

最近歳のせいか読書スピードが落ちているにもかかわらず、本好きが昂じて積読本が溜まっております。

そして、歩けるうちにとアチコチヘ顔を出すようになりました。

現在はビブリオバトルを普及することに力をいれております。

その為読書メーターにはコミュニティーも作りました。

( ゚∀゚)つ https://bookmeter.com/communities/337701

いささかひねくれた年寄りですがよろしくお願いいたします。

2016年12月 読書メーターのプロフィル画像とハンドルネームをちょっと変えてみました(*^^*)

読メハンドルネーム oldman獺祭魚翁

この書評へのコメント

- 麻呂まゆっ!2017-12-05 16:21

>かもめ通信 さん 城、となると、やはりこれは外せないかも…(^_^;)

→フランツ・カフカ『城』☆http://www.honzuki.jp/book/1680/クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - かもめ通信2017-12-05 17:00

oldmanさん毎度のことながらおじゃましますね!

>麻呂まゆっ!さん

その「城」なら既に行ってみたわ!w

http://www.honzuki.jp/book/223897/review/135458/クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:岩波書店

- ページ数:64

- ISBN:9784001108675

- 発売日:2003年09月06日

- 価格:2520円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。