ぽんきちさん

レビュアー:

▼

茶道・華道と並び称される香道。その奥深い世界を臨む入門書。

香道の入門書。

茶道や華道に比べるとあまり知られていないように思うが、江戸期から続く芸道である。

香は仏に供えるものとして始まり、後に室内や衣装に香りを移す、もてなしや身だしなみの手段となった。その後、歌や物語、季節と結びつく雅な遊びとして発展した。

本書では、日本の歴史を「香」という切り口で見ていく。時代の気分や精神がほぼ100年ごとに変化し、それとともに香との関わりも変わっていくという、ちょっとおもしろい視点である。

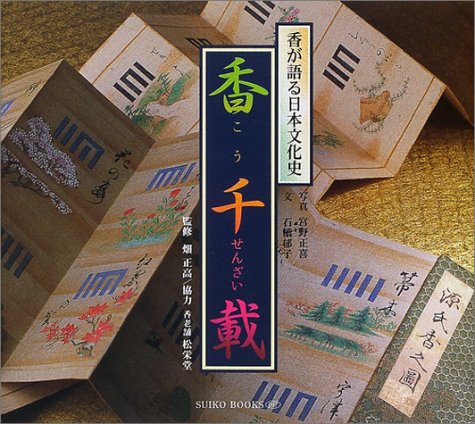

写真や絵がふんだんに入り、各100年が簡潔にまとめられているので読みやすい。

香の伝来は飛鳥時代に遡る。聖徳太子のいた頃である。

当初は単純に粉がよい香りがするといった程度であったが、のち、鑑真が香の配合を伝え、さまざまな種類の香りが作り出せるようになる。

平安期になると、貴族が自分好みの「ブレンド」を作り、自分の「香」とするようになる。

平清盛の時代には、貿易が盛んになり、香料も多く輸入される。室町期には婆娑羅と呼ばれる派手で豪奢な振舞をする人々が闊歩する。高価な香木を一度に炷いてしまう大胆な者も現れる。

応仁の乱で都が荒廃するにつれ、東山文化のように精神性を求めた人々の「寄り合い」が開かれるようになる。多数の大切な収集品の中から、少量の香木を炷いて香りを鑑賞する聞香の萌芽が生まれるのもこの頃である。

安土桃山になると明貿易が盛んになり、香でも茶でも後世に名を残す人たちが出てくる。

江戸期、政治の舞台は江戸に移るが、京都には有職故実の蓄積があった。後水尾院と東福門院を中心に、寛永文化が花開く。「源氏物語」などを元にした雅な文化が流行する。香の基本である六国(産地)五味(風味)の概念はこの頃確立される。線香の出現により、香はより手軽に炷けるようになる。

江戸中期以降、雅な文化は娯楽性を加えて庶民の間にも浸透していく。歌舞伎の演目にもしばしば香が登場する。「沈香」や「伽羅」はたとえ実際に炷くことは出来なくても、基礎知識として広がっていくのだ。

やがて明治維新、一度は西洋化の大きな波に呑まれるが、反動として日本文化を見直す流れが生じ、香は香道として息を吹き返すことになる。

監修は老舗の松栄堂社長。創業は300年余前。

香は古来、薬とも結びついてきており、松栄堂のある一角は、昔から漢方薬を商う店が多いというのも面白いところ。

京都の別の老舗は西本願寺の門前にある。こちらは仏教と香の結びつきの強さゆえだろう。

香の原料は日本で取れるものはなく、東南アジア等からの輸入に頼る。

近年は原料となる香木が激減している。ワシントン条約で輸入が困難であったりそもそもできなくなったりしている材料もあり、現在あるものを大切に使っている状況だと言う。

裏表紙の見返しに三種、四種、五種の香の異・同を示す香図がある。

縦の線を同じもの同士でつなぐ形である。三種なら5種類、四種なら15種類、五種なら52種類となる。五種のものは源氏香と呼ばれ、各図には桐壺と夢の浮橋以外の各巻の名が充てられる。何とも雅である。

香道の道具や聞香の作法も簡単に紹介されており、入門書としては手頃な1冊である。

*以下、余談です。

ちょっと香道に興味があり、聞香体験というのに二、三度行ってみました。

聞香というのは、沈香(沈丁花の仲間の香木)を数種炷き、同じものか異なるものかを当てるゲームのようなものです。沈香の香りは、細菌感染に対して植物が防御のために樹脂を分泌し、これを細菌が分解することで生じるもので、産地や年代によって微妙に香りが異なります。その微妙な差を嗅ぎ分けるわけです。香道の場合は、「嗅ぐ」とか「匂う」とか言わずに「聞く」というのですが、なるほど精神を集中して微かな相違を判別しようとする姿勢に、「聞く」という言葉を充てるのもわかるような気がします。

いや、しかし、これが本当に当たらない(^^;)。聞くところによると、結構なキャリアの方でも当たらなかったりするそうでw とはいえ、当てることが目的ではなく、感覚を研ぎ澄ませることが大切ということなので、まあそれはそれでよいのかもしれません。

茶道や華道に比べるとあまり知られていないように思うが、江戸期から続く芸道である。

香は仏に供えるものとして始まり、後に室内や衣装に香りを移す、もてなしや身だしなみの手段となった。その後、歌や物語、季節と結びつく雅な遊びとして発展した。

本書では、日本の歴史を「香」という切り口で見ていく。時代の気分や精神がほぼ100年ごとに変化し、それとともに香との関わりも変わっていくという、ちょっとおもしろい視点である。

写真や絵がふんだんに入り、各100年が簡潔にまとめられているので読みやすい。

香の伝来は飛鳥時代に遡る。聖徳太子のいた頃である。

当初は単純に粉がよい香りがするといった程度であったが、のち、鑑真が香の配合を伝え、さまざまな種類の香りが作り出せるようになる。

平安期になると、貴族が自分好みの「ブレンド」を作り、自分の「香」とするようになる。

平清盛の時代には、貿易が盛んになり、香料も多く輸入される。室町期には婆娑羅と呼ばれる派手で豪奢な振舞をする人々が闊歩する。高価な香木を一度に炷いてしまう大胆な者も現れる。

応仁の乱で都が荒廃するにつれ、東山文化のように精神性を求めた人々の「寄り合い」が開かれるようになる。多数の大切な収集品の中から、少量の香木を炷いて香りを鑑賞する聞香の萌芽が生まれるのもこの頃である。

安土桃山になると明貿易が盛んになり、香でも茶でも後世に名を残す人たちが出てくる。

江戸期、政治の舞台は江戸に移るが、京都には有職故実の蓄積があった。後水尾院と東福門院を中心に、寛永文化が花開く。「源氏物語」などを元にした雅な文化が流行する。香の基本である六国(産地)五味(風味)の概念はこの頃確立される。線香の出現により、香はより手軽に炷けるようになる。

江戸中期以降、雅な文化は娯楽性を加えて庶民の間にも浸透していく。歌舞伎の演目にもしばしば香が登場する。「沈香」や「伽羅」はたとえ実際に炷くことは出来なくても、基礎知識として広がっていくのだ。

やがて明治維新、一度は西洋化の大きな波に呑まれるが、反動として日本文化を見直す流れが生じ、香は香道として息を吹き返すことになる。

監修は老舗の松栄堂社長。創業は300年余前。

香は古来、薬とも結びついてきており、松栄堂のある一角は、昔から漢方薬を商う店が多いというのも面白いところ。

京都の別の老舗は西本願寺の門前にある。こちらは仏教と香の結びつきの強さゆえだろう。

香の原料は日本で取れるものはなく、東南アジア等からの輸入に頼る。

近年は原料となる香木が激減している。ワシントン条約で輸入が困難であったりそもそもできなくなったりしている材料もあり、現在あるものを大切に使っている状況だと言う。

裏表紙の見返しに三種、四種、五種の香の異・同を示す香図がある。

縦の線を同じもの同士でつなぐ形である。三種なら5種類、四種なら15種類、五種なら52種類となる。五種のものは源氏香と呼ばれ、各図には桐壺と夢の浮橋以外の各巻の名が充てられる。何とも雅である。

香道の道具や聞香の作法も簡単に紹介されており、入門書としては手頃な1冊である。

*以下、余談です。

ちょっと香道に興味があり、聞香体験というのに二、三度行ってみました。

聞香というのは、沈香(沈丁花の仲間の香木)を数種炷き、同じものか異なるものかを当てるゲームのようなものです。沈香の香りは、細菌感染に対して植物が防御のために樹脂を分泌し、これを細菌が分解することで生じるもので、産地や年代によって微妙に香りが異なります。その微妙な差を嗅ぎ分けるわけです。香道の場合は、「嗅ぐ」とか「匂う」とか言わずに「聞く」というのですが、なるほど精神を集中して微かな相違を判別しようとする姿勢に、「聞く」という言葉を充てるのもわかるような気がします。

いや、しかし、これが本当に当たらない(^^;)。聞くところによると、結構なキャリアの方でも当たらなかったりするそうでw とはいえ、当てることが目的ではなく、感覚を研ぎ澄ませることが大切ということなので、まあそれはそれでよいのかもしれません。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。

本の大海を漂流中。

日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。

あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。

「実感」を求めて読書しているように思います。

赤柴♀(もも)は3代目。

この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw

- この書評の得票合計:

- 34票

| 読んで楽しい: | 6票 | |

|---|---|---|

| 参考になる: | 28票 |

あなたの感想は?

投票するには、ログインしてください。

この書評へのコメント

- ぽんきち2019-04-29 19:54

すみません、ちょっと調べ直したので補足です。

正しくは、「細菌が作り出す」のではなく、「細菌が付くことによって、植物が防御のために樹脂を分泌し、これを細菌が分解することによって生じる」ということのようです。

http://www.sunrisefirm.com/newpage24.htm

ベースは植物が作り出し、それを分解するのが細菌ということでしょうかね。

本文も修正します。

失礼しました(^^;)。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:光村推古書院

- ページ数:71

- ISBN:9784838102778

- 発売日:2001年03月01日

- 価格:1470円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。