どうして「体育嫌い」なんだろう―ジェンダー・セクシュアリティの視点が照らす体育の未来

「体育嫌い」の原因は何か?また、その解決策は?

この本のはじめには、次のような「体育嫌い」たちの声が並んでいます。 「体育はほかの教科よりも、…

本が好き! 1級

書評数:778 件

得票数:15468 票

後期高齢者の立場から読んだ本を取り上げます。主な興味は、保健・医療・介護の分野ですが、他の分野も少しは読みます。でも、寄る年波には勝てず、スローペースです。画像は、誕生月の花「紫陽花」で、「七変化」ともいいます。ようやく、700冊を達成しました。

「体育嫌い」の原因は何か?また、その解決策は?

この本のはじめには、次のような「体育嫌い」たちの声が並んでいます。 「体育はほかの教科よりも、…

2020~23年のコロナ禍によって、対面での事業を中心に活動し、それが強みであった公民館にとって、どのように変化したかを「公民館学会」のコロナプロジェクト研究でつながった、有志がまとめたレポートです。

この本の内容は次の通りです。( )内は、Q数と主な項目です。 第1部 ポストコロナ時代の地域と…

「コロナ禍によってもたらされた傷を書きとめ、未来へと紡ぐ、暗中模索する人文学の、いまひとたびの挑戦」をしようと、13人の研究者が2020年秋より月に一度、三年半にわたって開いた研究会の記録です。

この本は、京都大学人文科学研究所が主体となって開催された研究会の報告書です。執筆者は、人文研:6名、…

「先生が足りない」と題したウェブメディア「論座」の連載記事が、端緒となって、現場経験のある元教員の調査データを核にして、筆者のゼミから発展して、新書にまとめられたのがこの本の成り立ちのようです。

この本で取り上げているのは、主として公立の小・中学校の教員不足について、子供や教員の側から見たもので…

情報氾濫時代の、専門家の発言、ネット記事から陰謀論まで、情報を吟味するとはどういうことなのか、を論じた哲学的実践の書と、筆者は述べています。この時代に生きている者にとって、参考になります。

この本では、次のようなことを問題として取り上げています。 1.「フェイクニュース」という現象に…

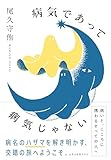

精神科医で詩人という筆者の論点は、人が人を「病気」という視点を用いてジャッジすることの倫理性であり、医師という職業に対する社会のレフェリーが、最近どんどん厳しくなっている現実の姿であることのようです。

この本が取り上げている病気とは、次のようなものです。 1-1 受診し診断された、検査で異常があ…

「祭りという非日常に身を侵すことによって、心と身体は少しだけ軽くなる。」という筆者が、全国の18の祭りの現場に出かけて、「まだまだこの世は捨てたもんじゃない」というかすかな希望を抱いて綴った本です。

この本で取り上げているのは、次の18地域でなされている、お祭りです。 1.ナマハゲ(秋田県男鹿…

![]()

現役の日蓮宗のお坊さんの書いた、宗教的体験に裏付けられた、実践的な人生論の本です。お経はほとんど出てきませんが、筆者の骨肉になりきっていることがよく分かり、参考になります。

4章からなるこの本の内容は、次の通りです。( )内はそのあらましです。 第1章 仏さまに愛される!…

これまで、多くの人が、読み、そして書いてきた『歎異抄』の原文を、新しい目で読み、夢中になって、すべてを訳してしまったのが、この本です。とてつもなく面白く、また、納得のいく現代(意)訳になっています。

この十年ほど、著者は熱心に、親鸞(シンラン)を読み、最初はびっくりし、それから考えこんでしまいます。…

介護保険が、始められてから、20年以上たった今でも「魂のケア」主役が、家族であることには、変わりありません。そのような中で、家族や友人はどうすればいいのか。

この本のはじめに、筆者のまわりで、ケア中心の社会とは何かを考え、三つの例を、述べています。 そ…

アメリカ人は、先進国で最も宗教的な国民となり、一応世界一の大国として君臨している。世俗的な意味での「神の国」とか「宗教大国」と呼ばれることも、むべなるかなと思う。と「はじめに」に筆者は書いています。

巻頭に「アメリカの地域別宗教熱心度」というのが掲載されています。宗教熱心度を「最も熱心」から「最も熱…

高齢化、災害復興、再生医療、にぎわい創出、創造教育といった、いろいろな課題を取り上げて、共助・共創の精神で、新しい価値を創り出す作法とその実践について書かれている本です。

この本では「やっかいな問題」について、新型コロナウィルス感染症を例にして、次のように述べています。 …

「フォビア」には、特定のモノや場所に対する恐怖心と、特定の人に対する激しい嫌悪や増悪という意味があるということを示し、これらの詳細とその理由について、多方面から分析を試みています。

特定のモノや場所に対する恐怖心には、高所恐怖症、閉所恐怖症、集合体恐怖症などがあり、特定の人に対する…

![]()

『五輪書(ごりんのしょ)』は、380年ほど前、剣豪・宮本武蔵が死の直前に書き上げた書物ですが、医師であり、宮本武蔵の後継である野田派ニ天一流第19代師範の娘でもある筆者が「超訳」したのが、この本です。

宮本武蔵について、書かれた小説は、吉川英治著『宮本武蔵』が有名ですが、筆者は「この小説のかなり部分が…

安部元首相の銃撃による殺害と「国葬」が呼び起こした「政治と宗教」の問題をめぐっての緊急出版。編者は、五名の筆者により、「立体的複眼的」に取り上げていると言っています。

本書の内容とそれぞれの筆者は次の通りです。 序 章 公共空間における宗教の位置・・・・・・・・…

日本の歴史は、木とともに歩んだ歴史であるという、建築史家である筆者が、描いた「木の文化」史です。

日本の文化は「木の文化」というのは、単に建築物ばかりではなく、信仰の対象として、樹木に対する畏敬の念…

「情報」が、共通テストの科目になるそうですが、一体、情報という分野が、当の大学では、どこで、どのように、教育、研究されているのかを知りたいと思っていたところで、この本を図書館で見つけて読んでみました。

この本には「情報学」は、文系か、それとも理系か、ということから、書きだしています。それは、「情報」と…

「100分de名著」テキストを、単行本化した本です。話しことばで、分かりやすく書かれています。宗教者臭さが少ないのは、NHK「渋護寺」常連での坊主らしからざる言説だったことからも察することができます。

「歎異抄」は、今から730年前頃に成立した書物であると言われていますが、原本が存在せず、著者について…

「思いやり」や「優しさ」を基調とする「人権教育」は今なお広く行われていると思っている筆者は、日常生活で、人権を考えるなかで、なにか「やった感」や「やっている感」だけが残る状況に疑義を呈しています。

この本では、従来の「男女平等」を中心とするジェンダー課題において、「思いやり」が空回りしている事例を…

元文部科学次官と、教育研究者との対話集です。現在の教育政策の急速な転換と、その底に流れている、新自由主義的な思想により、文部科学省の地盤沈下は明らかであり、日本の教育の閉塞状況と打開策を示しています。