▼

いま、この時代に、「書簡を交わす」という設定を用意した著者の自信を充分に感じることができる小説だった。

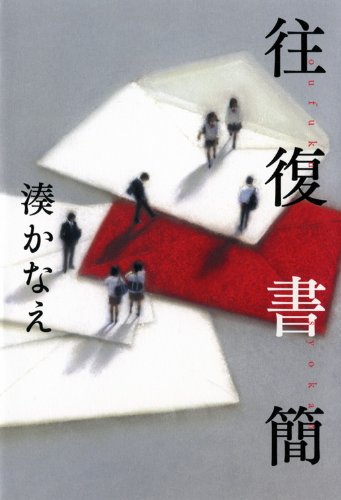

彗星のごとく現れた人気小説家・湊かなえ氏の小説を読むのは初めてだ。読んでみて「なるほど、これは巧みな小説だ」と思ったし、人気もうなずけると感じた。

タイトルが『往復書簡』となっている通り、すべてが手紙で綴られる、いわゆる【書簡体小説】となっているが、この様式はそんなに珍しくはない。有名なものではウェブスター氏の『あしながおじさん』とか、ギョエテ氏の『若きウェルテルの悩み』がそうだし、最近ではこの『本が好き』にも書評が掲載されている、森見登美彦氏の『恋文の技術』という作品がある。また、本物の手紙で構成される『ピアフ愛の手紙―あなたのためのあたし』という本も、その濃密な愛情の交流は大変に感動的だった。舞台でも、『LOVE LETTERS』という戯曲があり、これも見事に往復書簡で展開される作品だ。

これらの【書簡小説】は、しかし、「手紙しかなかった頃の小説」(『恋文の技術』は未読なので知りません)なのだが、本書『往復書簡』は、まさに現在を舞台にした小説で、小説の中には携帯電話もインターネットも登場する。

にも関わらず、そのタイトルからして大胆にも『往復書簡』とできる設定の妙が、まず、巧い。「なるほど」と思わせるその手管は読んでいただくとして、けれども、そのうますぎる設定故に、小説全体に強烈な「仕組まれている」雰囲気が満ちている。それは、例えるなら『ドラゴンクエスト』的ゲームの様で、一見自由にプレイしているようでありながらも、実は一本道の物語を歩かされていて、大団円で感動はするものの、どこか窮屈な思いをされられているような感覚だ。

まあ、それはでも、よくできた「パズラー小説」ではしばしば感じる事だし、実際この『往復書簡』の3つのエピソードでは、どれも最後は「ほっ」とすることができて、いろんな書評で目にした『告白』(未読)にある読後感の悪さのようなものは無いと思う。(ただ、途中で「こうなったら嫌だな」という方向ど真ん中に進まれて、ちょっと息苦しくなったりしたけれど(笑))

それよりも、つまり物語そのものよりも、この『往復書簡』の面白さは、「手紙」が持っている魅力を再認識させてくれる部分にあると思う。

特に3つ目のエピソードでは、それを意識させられる場面が多く、自分がせっせと手紙を書き送っていた頃を懐かしく思い出したりしていた。

例えば「筆跡」に相手を感じる瞬間。また悪筆である自分を情けなく感じる瞬間。

例えば「人称」を選んで呼び、そして呼ばれることの不思議な温かさ。

例えば「時間」を掛けて相手に届くことのもどかしさ、焦燥感。

そういった手紙ならではの要素が見事に織り込まれていて、著者が、なぜ今こうした【書簡体小説】を書いたかを理解できる。

それにしても、だ。どうしてこうも「子どもの頃の出来事」をしっかり憶えていられるのか、不思議だ。もちろん、私の「子どもの頃」は、もう30年も前の事で、最もさかのぼる2番目のエピソードの「20年前」であったなら記憶していたのかもしれないが、それにしても、友人のフルネームをしっかりと憶えていたりするだけでも、私にはできない事だったと思う。

それと、描かれる「出来事」は、どれもとても衝撃の強いもので、本当に「一生忘れられない事件」なのかもしれないが、やはりその設定の、ある種の強引さ(特殊性)が、私にとっては「所詮は小説か」と感じさせられてしまう部分でもあった。

そして、最後には「やっぱり、どんな手段よりも、会うのが一番だよな」と思ってしまったのでありました(笑)

タイトルが『往復書簡』となっている通り、すべてが手紙で綴られる、いわゆる【書簡体小説】となっているが、この様式はそんなに珍しくはない。有名なものではウェブスター氏の『あしながおじさん』とか、ギョエテ氏の『若きウェルテルの悩み』がそうだし、最近ではこの『本が好き』にも書評が掲載されている、森見登美彦氏の『恋文の技術』という作品がある。また、本物の手紙で構成される『ピアフ愛の手紙―あなたのためのあたし』という本も、その濃密な愛情の交流は大変に感動的だった。舞台でも、『LOVE LETTERS』という戯曲があり、これも見事に往復書簡で展開される作品だ。

これらの【書簡小説】は、しかし、「手紙しかなかった頃の小説」(『恋文の技術』は未読なので知りません)なのだが、本書『往復書簡』は、まさに現在を舞台にした小説で、小説の中には携帯電話もインターネットも登場する。

にも関わらず、そのタイトルからして大胆にも『往復書簡』とできる設定の妙が、まず、巧い。「なるほど」と思わせるその手管は読んでいただくとして、けれども、そのうますぎる設定故に、小説全体に強烈な「仕組まれている」雰囲気が満ちている。それは、例えるなら『ドラゴンクエスト』的ゲームの様で、一見自由にプレイしているようでありながらも、実は一本道の物語を歩かされていて、大団円で感動はするものの、どこか窮屈な思いをされられているような感覚だ。

まあ、それはでも、よくできた「パズラー小説」ではしばしば感じる事だし、実際この『往復書簡』の3つのエピソードでは、どれも最後は「ほっ」とすることができて、いろんな書評で目にした『告白』(未読)にある読後感の悪さのようなものは無いと思う。(ただ、途中で「こうなったら嫌だな」という方向ど真ん中に進まれて、ちょっと息苦しくなったりしたけれど(笑))

それよりも、つまり物語そのものよりも、この『往復書簡』の面白さは、「手紙」が持っている魅力を再認識させてくれる部分にあると思う。

特に3つ目のエピソードでは、それを意識させられる場面が多く、自分がせっせと手紙を書き送っていた頃を懐かしく思い出したりしていた。

例えば「筆跡」に相手を感じる瞬間。また悪筆である自分を情けなく感じる瞬間。

例えば「人称」を選んで呼び、そして呼ばれることの不思議な温かさ。

例えば「時間」を掛けて相手に届くことのもどかしさ、焦燥感。

そういった手紙ならではの要素が見事に織り込まれていて、著者が、なぜ今こうした【書簡体小説】を書いたかを理解できる。

それにしても、だ。どうしてこうも「子どもの頃の出来事」をしっかり憶えていられるのか、不思議だ。もちろん、私の「子どもの頃」は、もう30年も前の事で、最もさかのぼる2番目のエピソードの「20年前」であったなら記憶していたのかもしれないが、それにしても、友人のフルネームをしっかりと憶えていたりするだけでも、私にはできない事だったと思う。

それと、描かれる「出来事」は、どれもとても衝撃の強いもので、本当に「一生忘れられない事件」なのかもしれないが、やはりその設定の、ある種の強引さ(特殊性)が、私にとっては「所詮は小説か」と感じさせられてしまう部分でもあった。

そして、最後には「やっぱり、どんな手段よりも、会うのが一番だよな」と思ってしまったのでありました(笑)

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

分野を問わず、好奇心の赴くまま、同時に数冊を読み進めてしまう、しかしながら、恐ろしく遅読のおぢさん。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:幻冬舎

- ページ数:265

- ISBN:9784344018839

- 発売日:2010年09月21日

- 価格:1470円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。