休蔵さん

レビュアー:

▼

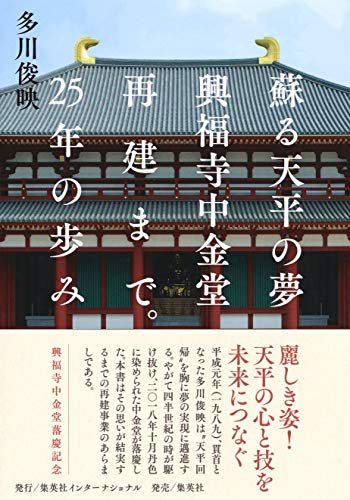

多くの人々を魅了する阿修羅。その阿修羅がおわします興福寺では25年かけて中金堂の復元が行われてきた。その復元の軌跡を記した本書は、歴史文化遺産を伝えることの難しさと伝えることそのものを考えさせてくれた

興福寺創建1300年を記念して東京国立博物館の平成館を舞台に開催された『阿修羅展』。

この特別展ではじめて阿修羅像に魅了された人は多いことだろう。

この特別展では、旧西金堂におわした阿修羅などの八部衆立像、十大弟子立像が初めて寺外でそろって公開されたそうだ。

この特別展の裏側には、管主の特別な想いが隠されていた。

その想いも創建1300年という節目に着目して生まれたものだったようだ。

それは、中金堂の復元である。

興福寺にはさまざまな建物がある。

五重塔はシンボリックな存在で有名だが、実は興福寺には三重塔もある。

東金堂と名乗る建物もあり、北円堂と南円堂が配されている。

円堂には南北の別があるものの、金堂は東だけ。

この配置に対して疑問も興味も抱かず、境内を散策してきた。

そもそも境内の不可思議さすら疑念を抱かなかった。

不覚だ。

東金堂があれば、当然のことながら西金堂もある、いや、あったのだ。

さらに、両建物の間に中金堂もあった。

興福寺のメインの建物、中金堂。

しかし、江戸時代に失われてしまい、仮堂のような建物で凌いできたそうだ。

ならばと、創建1300年の一大事業として中金堂の復元を思い立ったというのだ。

復原は新築とは異なる。

自由な発想は許されず、推測もあまりよろしくないのだろう。

復原には根拠が必要だ。

そして、中金堂については絵図があり、建物跡がある。

復原ができる素地は揃っている。

しかし、現代ならではの問題もある。

材木がそろわないのだ。

国内はもとより、かつては輸出を許していた台湾は原木の輸出が禁止されてしまったとのこと。

そのため木材調達に8年を要したという。

その調達先は、アフリカのカメルーンだ。

瓦1枚も自由は許されない。

そもそもどの時代の建物をという議論からはじまり、再現すべき時代の瓦を規定し、それを何十万枚も用意する。

なにもかも、規模がでかい。

もちろん、資金も。

しかしながら興福寺には特定の檀家がいないため、基本は寺院の収入や寄付に頼らざるを得ないそうだ。

そこで、『阿修羅展』などを開催して東方からの浄財を集めたようだ。

興福寺は奈良公園に接すると思っていた。

しかし、それは実情と異なるようで、奈良公園のなかに興福寺が取り込まれてしまったというのが実情らしい。

だから、木々が多く植えられ、一般的とも言える境内の雰囲気とは異なり鬱蒼とした雰囲気になったそうだ。

なんとも思わなかった・・・

中金堂は復元されたものの、整備計画はまだまだ続くそうだ。

南大門、中室、北室、西室、経蔵、鐘楼も整備されていくとのこと。

そうなると、見慣れた鬱蒼たる興福寺の景観は失われてしまうのだろうか。

中金堂の復元は素晴らしいと思う。

その後の整備にも期待が膨らむ。

しかし、長年親しまれた景観も大切ではないか。

もちろん、私は興福寺の所有者ではないので、いろいろと偉そうに言える立場ではないが、今生きている間に慣れ親しんだ景観も失ってほしくはない気もする。

いろいろと考えさせられた1冊だった。

この特別展ではじめて阿修羅像に魅了された人は多いことだろう。

この特別展では、旧西金堂におわした阿修羅などの八部衆立像、十大弟子立像が初めて寺外でそろって公開されたそうだ。

この特別展の裏側には、管主の特別な想いが隠されていた。

その想いも創建1300年という節目に着目して生まれたものだったようだ。

それは、中金堂の復元である。

興福寺にはさまざまな建物がある。

五重塔はシンボリックな存在で有名だが、実は興福寺には三重塔もある。

東金堂と名乗る建物もあり、北円堂と南円堂が配されている。

円堂には南北の別があるものの、金堂は東だけ。

この配置に対して疑問も興味も抱かず、境内を散策してきた。

そもそも境内の不可思議さすら疑念を抱かなかった。

不覚だ。

東金堂があれば、当然のことながら西金堂もある、いや、あったのだ。

さらに、両建物の間に中金堂もあった。

興福寺のメインの建物、中金堂。

しかし、江戸時代に失われてしまい、仮堂のような建物で凌いできたそうだ。

ならばと、創建1300年の一大事業として中金堂の復元を思い立ったというのだ。

復原は新築とは異なる。

自由な発想は許されず、推測もあまりよろしくないのだろう。

復原には根拠が必要だ。

そして、中金堂については絵図があり、建物跡がある。

復原ができる素地は揃っている。

しかし、現代ならではの問題もある。

材木がそろわないのだ。

国内はもとより、かつては輸出を許していた台湾は原木の輸出が禁止されてしまったとのこと。

そのため木材調達に8年を要したという。

その調達先は、アフリカのカメルーンだ。

瓦1枚も自由は許されない。

そもそもどの時代の建物をという議論からはじまり、再現すべき時代の瓦を規定し、それを何十万枚も用意する。

なにもかも、規模がでかい。

もちろん、資金も。

しかしながら興福寺には特定の檀家がいないため、基本は寺院の収入や寄付に頼らざるを得ないそうだ。

そこで、『阿修羅展』などを開催して東方からの浄財を集めたようだ。

興福寺は奈良公園に接すると思っていた。

しかし、それは実情と異なるようで、奈良公園のなかに興福寺が取り込まれてしまったというのが実情らしい。

だから、木々が多く植えられ、一般的とも言える境内の雰囲気とは異なり鬱蒼とした雰囲気になったそうだ。

なんとも思わなかった・・・

中金堂は復元されたものの、整備計画はまだまだ続くそうだ。

南大門、中室、北室、西室、経蔵、鐘楼も整備されていくとのこと。

そうなると、見慣れた鬱蒼たる興福寺の景観は失われてしまうのだろうか。

中金堂の復元は素晴らしいと思う。

その後の整備にも期待が膨らむ。

しかし、長年親しまれた景観も大切ではないか。

もちろん、私は興福寺の所有者ではないので、いろいろと偉そうに言える立場ではないが、今生きている間に慣れ親しんだ景観も失ってほしくはない気もする。

いろいろと考えさせられた1冊だった。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。

それでも、まだ偏り気味。

いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!

この書評へのコメント

- keena071511292019-05-28 10:05

甲府の城には元々天守閣があって

それを復元しようという話があるのですが

どんなものだったか資料が残っていない為

完全にオリジナルなものになってしまうそうです

同じ時代の城を参考にしたら

それなりの物は出来るのでしょうが…

クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:集英社インターナショナル

- ページ数:228

- ISBN:9784797673623

- 発売日:2018年10月18日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。