休蔵さん

レビュアー:

▼

伝統とモダンの融合。奇抜と思いきや繊細。重森三玲の庭園には驚かされます。

重森三玲という作庭家を知ったのはいつころだったろうか?

そんなに前ではないため、実際に見ることができた作品は数少ない。

数少ないながらも奇抜という印象ばかりが残ってしまっていた。

本書に触れ、奇抜という印象が、実はきちんとした作庭術の基礎の上に成り立っていたと知り、驚いてしまった。

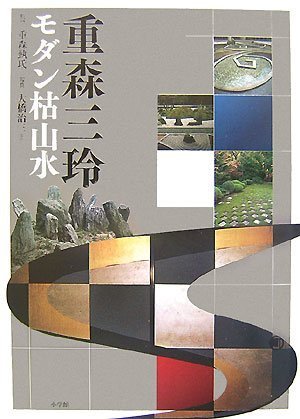

本書は作庭家、重森三玲の足跡を追った写真集のような1冊である。

タイトルに“モダン枯山水”とあるように、ただならぬ枯山水が集積された仕上がりになっている。

この“モダン”を奇抜と解釈していたわけだ。

しかし、それはやや浅すぎる解釈だったようだ。

重森三玲は、いわゆる日本庭園に通有の装置にオリジナリティを吹き込んで庭造りをしてきたようだ。

重森庭園の装置には州浜があり、築山があり、敷石があり、飛石があり、竹垣があり、蹲踞がある。

庭園は書院から眺めるし、腰掛待合だってある。

しかしながら、装置のいずれもが独特の風味を持つ。

それでいて集合させてみると、見事な調和を果たしてしまう。

重森庭園にある奇抜な調和は、どうやら彼のインスピレーションによって成された業とは言い切れないようだ。

重森は単なる作庭家にはとどまらず、一流の研究者でもあった。

研究者重森が残した業績は、さまざまな著作として結実しているが、その最大のものは『日本庭園史図鑑』全26巻であり、『日本庭園史体系』全36巻だろう。

重森は日本全国の古庭園の実測調査を行い、それを上記としてまとめているのだ。

私費を投じての調査は、その後の庭園研究を大いに進展させた。

研究に没頭し、睡眠時間は平均4~5時間程度だったとか。

惰眠をむさぼる自分が恥ずかしい!

重森の探求は庭園のみにとどまらず、建築やいけばな、お茶に書と幅広くに渡っている。

もちろん、いずれの研究成果も単独で終始するものではなく、相互に関連しあい、審美眼を高めていったに違いない。

そして、それが庭園の“奇抜さ”を加えつつも見事な調和を果たした要因になったと推測できよう。

重森作品は、個人宅に残されているものも多い。

本書のように様々な写真で紹介してくれるのはいいのだが、なかなか見に行くことができないジレンマも抱えてしまう。

ただ、寺社に作られた庭園も多くあり、自由に拝観できる場所もなかなか多くある。

大阪府岸和田市の岸和田城にも重森庭園はあるし、岡山県吉備中央町の役場には移築庭園があるそうだ。

長野県長野市の北野美術館にも重森庭園があり、海無し県に二重の州浜を表現することで海を創り出している。

実際に訪問できる重森庭園も相当多く存在する。

本書はガイドブックではないから、具体的な地図を明示してはいない。

それでも、旅行先として目星を付けることはできそうだ。

旅先案内書としても面白い1冊であるし、単純に写真集としても十分楽しめる仕上がりになっている。

そんなに前ではないため、実際に見ることができた作品は数少ない。

数少ないながらも奇抜という印象ばかりが残ってしまっていた。

本書に触れ、奇抜という印象が、実はきちんとした作庭術の基礎の上に成り立っていたと知り、驚いてしまった。

本書は作庭家、重森三玲の足跡を追った写真集のような1冊である。

タイトルに“モダン枯山水”とあるように、ただならぬ枯山水が集積された仕上がりになっている。

この“モダン”を奇抜と解釈していたわけだ。

しかし、それはやや浅すぎる解釈だったようだ。

重森三玲は、いわゆる日本庭園に通有の装置にオリジナリティを吹き込んで庭造りをしてきたようだ。

重森庭園の装置には州浜があり、築山があり、敷石があり、飛石があり、竹垣があり、蹲踞がある。

庭園は書院から眺めるし、腰掛待合だってある。

しかしながら、装置のいずれもが独特の風味を持つ。

それでいて集合させてみると、見事な調和を果たしてしまう。

重森庭園にある奇抜な調和は、どうやら彼のインスピレーションによって成された業とは言い切れないようだ。

重森は単なる作庭家にはとどまらず、一流の研究者でもあった。

研究者重森が残した業績は、さまざまな著作として結実しているが、その最大のものは『日本庭園史図鑑』全26巻であり、『日本庭園史体系』全36巻だろう。

重森は日本全国の古庭園の実測調査を行い、それを上記としてまとめているのだ。

私費を投じての調査は、その後の庭園研究を大いに進展させた。

研究に没頭し、睡眠時間は平均4~5時間程度だったとか。

惰眠をむさぼる自分が恥ずかしい!

重森の探求は庭園のみにとどまらず、建築やいけばな、お茶に書と幅広くに渡っている。

もちろん、いずれの研究成果も単独で終始するものではなく、相互に関連しあい、審美眼を高めていったに違いない。

そして、それが庭園の“奇抜さ”を加えつつも見事な調和を果たした要因になったと推測できよう。

重森作品は、個人宅に残されているものも多い。

本書のように様々な写真で紹介してくれるのはいいのだが、なかなか見に行くことができないジレンマも抱えてしまう。

ただ、寺社に作られた庭園も多くあり、自由に拝観できる場所もなかなか多くある。

大阪府岸和田市の岸和田城にも重森庭園はあるし、岡山県吉備中央町の役場には移築庭園があるそうだ。

長野県長野市の北野美術館にも重森庭園があり、海無し県に二重の州浜を表現することで海を創り出している。

実際に訪問できる重森庭園も相当多く存在する。

本書はガイドブックではないから、具体的な地図を明示してはいない。

それでも、旅行先として目星を付けることはできそうだ。

旅先案内書としても面白い1冊であるし、単純に写真集としても十分楽しめる仕上がりになっている。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。

それでも、まだ偏り気味。

いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!

- この書評の得票合計:

- 35票

| 読んで楽しい: | 4票 |

|

|---|---|---|

| 素晴らしい洞察: | 1票 | |

| 参考になる: | 30票 |

あなたの感想は?

投票するには、ログインしてください。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:小学館

- ページ数:159

- ISBN:9784096820162

- 発売日:2007年10月01日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。