休蔵さん

レビュアー:

▼

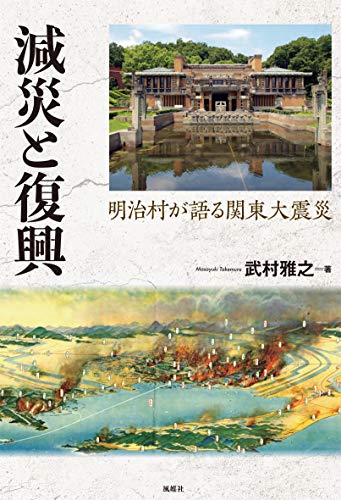

災害大国ともいえる日本。その対応について、過去から学ぶことはきっとあるはず。そして、生き証人も存在するに違いない。本書は関東大震災の生き証人たちを紹介し、災害への心構えも説く1冊だ。

多くの災害が発生してきた日本列島。

古くは『日本書紀』にも記され、遺跡の発掘調査でも災害の痕跡が多く見つかっている。

でも、つい忘れがち。

阪神淡路大震災の発生は1995年で、すでに20年以上の年月が経過している。

もうすでに新成人はこの大震災をリアルに知らない。

そんな事態を先取りしたのだろうか、兵庫県神戸市には阪神淡路大震災人と防災未来センターがあり、当時の記録を蓄積しつつ、新たに発生した災害にも対応している。

しかし、東日本大震災の津波被害の建物については、それを遺すべきか否かで議論が展開している。

災害の事実をモノでも伝えようという考えと災害の痕跡を見ながら暮らすことへの抵抗。

ともに、本当の気持ちからの発想だろう。

ただ、モノは確かな生き証人であることは間違いない。

そして、日本には関東大震災の生き証人が集結している場所があるそうだ。

本書はその場所を紹介しつつ、減災と復興についての考えをまとめたものである。

愛知県犬山市の明治村。

その名の通り、明治時代の建物を多く集めた建物博物館だ。

ここには、かつて東京に所在した建物の多くを移築している。

その多くが関東大震災の生き証人だ。

1923年9月1日に発生した関東大震災。

105,385人の犠牲者を出してしまったこの地震の経験者は、残念ながら相当に少なくなっている。

町の情景もすっかり変わってしまった。

現在、首都直下地震が危惧されてはいるものの、どこか絵空事のような伝え方がされている気がする。

きれいにまとめられたCG映像は、かえって災害の様子を嘘くさくみせている気がする。

技術の発達も考えものだ。

しかし、それはある意味仕方ないことで、けっしてCGのせいばかりではない。

「天才は忘れたころにやってくる」という有名な言葉を残した寺田虎彦は、関東大震災の経験者だ。

地球物理学者の寺田は、「震災日記」を書き記している。

そのなかにこうある。

「無事の日が続いているうちに突然に起った著しい変化を、充分にリアライズするには存外手数が掛かる。この日は二科会を見てから日本橋辺へ出て、昼飯を食うつもりで出掛けたのであったが、あの地震を体験し下谷の方から吹き上げて来る土埃りの臭を嗅いで大火を予想し、東照宮の石燈籠のあの象棋倒しを眼前に見ても、それでもまだ昼飯のプログラムは帳消しにならずそのままになっていた」(13~14頁)

地球物理学者の寺田ですら関東大震災を経験しながらもリアライズに相当の時間がかかったと言っている。

それなら、生き証人たるモノに災害の実際の一端を伝えてもらうことには意味があり、十分な効果が期待される。

明治村にある建物のほとんどは重要文化財や登録有形文化財になっているそうだ。

それは、あくまで建物そのものの価値によるものだろう。

しかしながら、関東大震災という未曽有の天災を経験した生き証人としての側面にも注目すべきなのかもしれない。

たとえ、建物が受けた被害は小さかったとしても、生き証人であることは間違いないのだから。

ただハザードマップを作って配布するよりも、生き証人をきちんと分析することが減災に寄与する効果は、よほど大きい気がした。

古くは『日本書紀』にも記され、遺跡の発掘調査でも災害の痕跡が多く見つかっている。

でも、つい忘れがち。

阪神淡路大震災の発生は1995年で、すでに20年以上の年月が経過している。

もうすでに新成人はこの大震災をリアルに知らない。

そんな事態を先取りしたのだろうか、兵庫県神戸市には阪神淡路大震災人と防災未来センターがあり、当時の記録を蓄積しつつ、新たに発生した災害にも対応している。

しかし、東日本大震災の津波被害の建物については、それを遺すべきか否かで議論が展開している。

災害の事実をモノでも伝えようという考えと災害の痕跡を見ながら暮らすことへの抵抗。

ともに、本当の気持ちからの発想だろう。

ただ、モノは確かな生き証人であることは間違いない。

そして、日本には関東大震災の生き証人が集結している場所があるそうだ。

本書はその場所を紹介しつつ、減災と復興についての考えをまとめたものである。

愛知県犬山市の明治村。

その名の通り、明治時代の建物を多く集めた建物博物館だ。

ここには、かつて東京に所在した建物の多くを移築している。

その多くが関東大震災の生き証人だ。

1923年9月1日に発生した関東大震災。

105,385人の犠牲者を出してしまったこの地震の経験者は、残念ながら相当に少なくなっている。

町の情景もすっかり変わってしまった。

現在、首都直下地震が危惧されてはいるものの、どこか絵空事のような伝え方がされている気がする。

きれいにまとめられたCG映像は、かえって災害の様子を嘘くさくみせている気がする。

技術の発達も考えものだ。

しかし、それはある意味仕方ないことで、けっしてCGのせいばかりではない。

「天才は忘れたころにやってくる」という有名な言葉を残した寺田虎彦は、関東大震災の経験者だ。

地球物理学者の寺田は、「震災日記」を書き記している。

そのなかにこうある。

「無事の日が続いているうちに突然に起った著しい変化を、充分にリアライズするには存外手数が掛かる。この日は二科会を見てから日本橋辺へ出て、昼飯を食うつもりで出掛けたのであったが、あの地震を体験し下谷の方から吹き上げて来る土埃りの臭を嗅いで大火を予想し、東照宮の石燈籠のあの象棋倒しを眼前に見ても、それでもまだ昼飯のプログラムは帳消しにならずそのままになっていた」(13~14頁)

地球物理学者の寺田ですら関東大震災を経験しながらもリアライズに相当の時間がかかったと言っている。

それなら、生き証人たるモノに災害の実際の一端を伝えてもらうことには意味があり、十分な効果が期待される。

明治村にある建物のほとんどは重要文化財や登録有形文化財になっているそうだ。

それは、あくまで建物そのものの価値によるものだろう。

しかしながら、関東大震災という未曽有の天災を経験した生き証人としての側面にも注目すべきなのかもしれない。

たとえ、建物が受けた被害は小さかったとしても、生き証人であることは間違いないのだから。

ただハザードマップを作って配布するよりも、生き証人をきちんと分析することが減災に寄与する効果は、よほど大きい気がした。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。

それでも、まだ偏り気味。

いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:風媒社

- ページ数:213

- ISBN:9784833111256

- 発売日:2018年09月12日

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。