三太郎さん

レビュアー:

▼

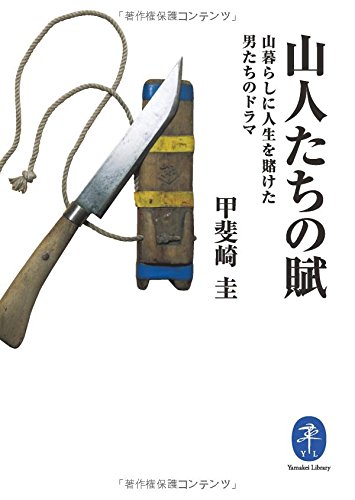

30年前の日本の山中で暮らしを立てた人々の記録。

山で暮らしを立てたといっても、林業や鉱業や土木で生計を立てる人のことではなくて、猟師(マタギ)やイワナ釣り師や岩茸採り、木地師、宿坊や山小屋の主人といった、昔ながらの山の生活を送っている人々が取り上げられている。

著者は始めは渓流釣りをするために山に入ったが、次第にそこで出会った山で暮らす人々に興味を抱いたらしい。書かれたのは1980年代で、僕が山歩きを始めた頃だ。

著者はこれらの山人を追いかけているうちに、自身も何度か山で落ちて命を落としかけたことがあると言うが、彼が渓流釣り師だったということが役にたっていると思う。僕らのようなハイカー(山歩きをする人)はできるだけ容易で安全なルートで山の頂を目指すが、釣り師は魚を釣るのが目的だから、道のない沢伝いに、時には崖のような斜面を這い上ったり下りたりする。それにしても著者が山歩きのプロである猟師たちに遅れずに付いて行けたということに関心する。僕には絶対に無理だろう。

僕が猟師(マタギ)やイワナ釣り師や岩茸採り、木地師に興味を持つのはそれらが江戸時代以前から今に続く職業だからだが、今では専業でやっていくのは経済的に難しいことのようだ。

中でも木地師は中世から続く特異な職能集団で、深山を移動しながらお椀や杓子などの木製品を制作する技術者だけれど、東北地方では戦国時代末期に蒲生氏郷が福島の会津若松に移ってきた時に近江の木地師を連れてきたのが始まりという説がある。ちなみに近江の木地師は移動先でも小椋姓を名乗ったという。

ところで、僕のようなハイカーが山で出会える山人はやはり山小屋のご主人だと思う。実際、八ヶ岳の縞枯山荘のご主人には何回か会っている。でも個人的に話をしたことはない。僕が泊まる時はだいたい宿泊者が他にも沢山いるということもあるが、ご主人は親方と経営者を足して二で割ったような感じの方で、僕のもつ山人の印象から大分離れている。でも彼が元は浅草で八百屋とビルを経営していたと知り、分かった気がした。

僕が印象的だった山小屋のご主人といえば三人くらい思い浮かぶ。懇意にしていたのは福島の吾妻小舎の遠藤さん(故人)で、東北地方では珍しい営業小屋をご夫婦で経営していた。5月には毎年スキーをやりに通っていたが、ご夫婦とも穏やかでフレンドリーな方々だった。東京の雲取山の山小屋のご主人は無口な人だったが気難しそうではなく、朝出るときにコーヒーをおごってくれた。

飯豊連峰の御西小屋の管理人さんは僕とほぼ同年代で、30年前の夏に小屋に泊まった夜には、お酒をおごってもらい、春の熊狩りなどの面白い話をいろいろ聞かせてくれた。彼は数年前に病気で亡くなったと山で聞いた。

この管理人さんは飯豊の山中の川入集落の人で、川入の人はほとんどが小椋姓なので、彼も小椋さんだったと思う。川入集落は元は木地師の集落で蒲生氏郷に連れられて近江から移ってきたのだろう。30年前は村に定住していたが、その後は冬は里に下りて夏だけ戻って民宿を営んでいると聞いた。

今では山の中で生計を立てるのは難しいのだろう。でも登山道を整備したり小屋番を務めたりするのは、今でも彼ら山人なので、ハイカーとしては山で暮らす人たちには感謝しかないです。

著者は始めは渓流釣りをするために山に入ったが、次第にそこで出会った山で暮らす人々に興味を抱いたらしい。書かれたのは1980年代で、僕が山歩きを始めた頃だ。

著者はこれらの山人を追いかけているうちに、自身も何度か山で落ちて命を落としかけたことがあると言うが、彼が渓流釣り師だったということが役にたっていると思う。僕らのようなハイカー(山歩きをする人)はできるだけ容易で安全なルートで山の頂を目指すが、釣り師は魚を釣るのが目的だから、道のない沢伝いに、時には崖のような斜面を這い上ったり下りたりする。それにしても著者が山歩きのプロである猟師たちに遅れずに付いて行けたということに関心する。僕には絶対に無理だろう。

僕が猟師(マタギ)やイワナ釣り師や岩茸採り、木地師に興味を持つのはそれらが江戸時代以前から今に続く職業だからだが、今では専業でやっていくのは経済的に難しいことのようだ。

中でも木地師は中世から続く特異な職能集団で、深山を移動しながらお椀や杓子などの木製品を制作する技術者だけれど、東北地方では戦国時代末期に蒲生氏郷が福島の会津若松に移ってきた時に近江の木地師を連れてきたのが始まりという説がある。ちなみに近江の木地師は移動先でも小椋姓を名乗ったという。

ところで、僕のようなハイカーが山で出会える山人はやはり山小屋のご主人だと思う。実際、八ヶ岳の縞枯山荘のご主人には何回か会っている。でも個人的に話をしたことはない。僕が泊まる時はだいたい宿泊者が他にも沢山いるということもあるが、ご主人は親方と経営者を足して二で割ったような感じの方で、僕のもつ山人の印象から大分離れている。でも彼が元は浅草で八百屋とビルを経営していたと知り、分かった気がした。

僕が印象的だった山小屋のご主人といえば三人くらい思い浮かぶ。懇意にしていたのは福島の吾妻小舎の遠藤さん(故人)で、東北地方では珍しい営業小屋をご夫婦で経営していた。5月には毎年スキーをやりに通っていたが、ご夫婦とも穏やかでフレンドリーな方々だった。東京の雲取山の山小屋のご主人は無口な人だったが気難しそうではなく、朝出るときにコーヒーをおごってくれた。

飯豊連峰の御西小屋の管理人さんは僕とほぼ同年代で、30年前の夏に小屋に泊まった夜には、お酒をおごってもらい、春の熊狩りなどの面白い話をいろいろ聞かせてくれた。彼は数年前に病気で亡くなったと山で聞いた。

この管理人さんは飯豊の山中の川入集落の人で、川入の人はほとんどが小椋姓なので、彼も小椋さんだったと思う。川入集落は元は木地師の集落で蒲生氏郷に連れられて近江から移ってきたのだろう。30年前は村に定住していたが、その後は冬は里に下りて夏だけ戻って民宿を営んでいると聞いた。

今では山の中で生計を立てるのは難しいのだろう。でも登山道を整備したり小屋番を務めたりするのは、今でも彼ら山人なので、ハイカーとしては山で暮らす人たちには感謝しかないです。

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。

長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。

- この書評の得票合計:

- 44票

| 読んで楽しい: | 13票 | |

|---|---|---|

| 参考になる: | 28票 | |

| 共感した: | 3票 |

あなたの感想は?

投票するには、ログインしてください。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:山と渓谷社

- ページ数:272

- ISBN:9784635047913

- 発売日:2015年12月11日

- 価格:950円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。