ぽんきちさん

レビュアー:

▼

てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った。(安西冬衛「春」)

掲示板・秋だ!旅だ!紅葉だ!、参加書評第3弾です。

旅・生きものバージョンの三冊目は渡りの蝶。

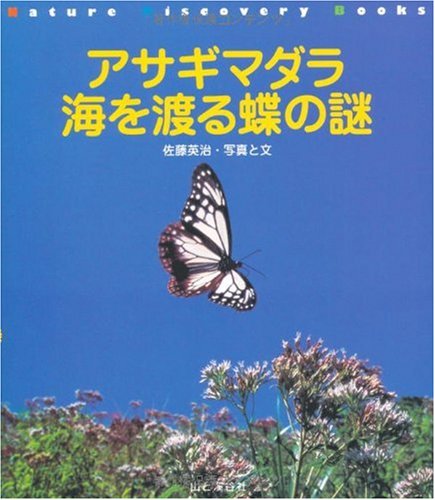

「アサギマダラ」という蝶をご存じでしょうか。最近は報道などでもよく取り上げられるので、耳にされたことのある方も多いかも知れませんね。

タテハチョウ科マダラチョウ亜科、学名Parantica sita、英名はThe Chestnut Tigerです。

マダラチョウの仲間で、羽の白っぽい部分が見る角度や光によって「浅葱色(少し緑がかった薄い青)」に見えるため、この名が付きました。

秋の花、フジバカマに訪れることがよく知られています。

この蝶の特徴は、非常に長距離の「渡り」をすることです。大まかに言って、春から初夏に掛けては南西諸島から北に向かい、夏は高原に集います。秋はまた南へと向かい、晩秋から冬にはおそらく故郷の暖かい南西諸島で過ごしていると考えられます。

マーキング調査というのが行われていて、アサギマダラを捕獲したら、羽に印をつけて放ちます。この蝶がまた別の場所で見つかると、どこからどのくらいの日数を掛けてどのくらいの距離を移動したかがわかるという仕組みです。マーキング調査は研究者だけでなく、各地の一般愛好家も多く参加しています。

こうした調査などから、アサギマダラが、数百キロ、数千キロという距離を、季節の移ろいとともに渡っていることがわかってきたのです。

本書の著者は、野生動物の写真家で、アサギマダラの愛好家でもあります。

卵から成虫までの一生、吸蜜や飛翔、捕食される様、マーキングの実際の仕方等、多くの写真とともにわかりやすく紹介しています。昆虫個体にしっかりピントを合わせつつ、自然の美しい景色も映すというのは、相当技術的には高度なのだろうなと思うのですが、プロの写真家さんにそんなことを言うのはむしろ失礼かもしれませんね。素人目にも見事な写真で感嘆します。

蝶は1「頭」と数えるとか、アサギマダラの寄生虫の話とか、豆知識も楽しいです。

マーキング調査の方法や問い合わせ先のHPも紹介されており、参加してみようかと思う人の入門書としても良書だと思います。

長距離の渡りをすることがわかっているとはいえ、全般にこの蝶は非常に謎の多い蝶です。

そもそもなぜ、渡りをするのか。どうやって海を渡るのか。越冬はどうしているのか。

大きな疑問としては、どのように死んでいくのか、というものがあります。死骸がほとんど見られることがないためです。これについては海を越える渡りで実は大半のものが死んでいるのだ、という説もあるそうですが、そうなると、最初の疑問、「ではなぜそんな危険な渡りを続けているのか」に戻ってしまいます。

まだまだ、今後の研究で解明されるべき事柄は多いようです。そこがまたロマンなのでしょうね。

アサギマダラはフジバカマやその近縁のヨツバヒヨドリから好んで吸蜜します。これは植物毒であるピロリジンアルカロイド(PA)を体内に取り込むためと言われています。美しいけれども毒を持つ蝶なのです。ただ、この毒はさほど強いものではないらしく、本書の著者もカマキリやクモなどの捕食者にアサギマダラが捕らえられるところを何度か目撃しているそうです。捕食者を殺してしまうというよりは、ちょっと「まずい」餌だと思わせるのが目的なのかもしれません。

アサギマダラに関連してよく言及されるのが、アメリカ大陸の渡りの蝶、オオカバマダラです。これもまた、3000キロもの距離を移動する蝶です。近年、自然災害や幼虫の餌である植物の減少などから、数が激減して心配されています。

このほか、意外に旅する蝶は多いらしく、移動しない昆虫の方が例外と考える人すらいるようです。

冒頭に挙げた詩は、季節は「春」ですし、韃靼海峡はシベリアと樺太の間の海峡です。北海道でアサギマダラが見られた例もあるようですが、さほど多くが生息しているわけではなさそうですし、おそらくはこの詩では違う蝶なのでしょうね。

ただ、凛と海を渡る蝶を思い浮かべると、「頑張れ」と胸の熱くなる思いと、また自然の妙に打たれる思いが交錯します。

<生きものの旅>

・『ハチヤさんの旅 (たくさんのふしぎ傑作集)』

・『翔(かけ)る―ツルの渡り追跡調査写真集』

旅・生きものバージョンの三冊目は渡りの蝶。

「アサギマダラ」という蝶をご存じでしょうか。最近は報道などでもよく取り上げられるので、耳にされたことのある方も多いかも知れませんね。

タテハチョウ科マダラチョウ亜科、学名Parantica sita、英名はThe Chestnut Tigerです。

マダラチョウの仲間で、羽の白っぽい部分が見る角度や光によって「浅葱色(少し緑がかった薄い青)」に見えるため、この名が付きました。

秋の花、フジバカマに訪れることがよく知られています。

この蝶の特徴は、非常に長距離の「渡り」をすることです。大まかに言って、春から初夏に掛けては南西諸島から北に向かい、夏は高原に集います。秋はまた南へと向かい、晩秋から冬にはおそらく故郷の暖かい南西諸島で過ごしていると考えられます。

マーキング調査というのが行われていて、アサギマダラを捕獲したら、羽に印をつけて放ちます。この蝶がまた別の場所で見つかると、どこからどのくらいの日数を掛けてどのくらいの距離を移動したかがわかるという仕組みです。マーキング調査は研究者だけでなく、各地の一般愛好家も多く参加しています。

こうした調査などから、アサギマダラが、数百キロ、数千キロという距離を、季節の移ろいとともに渡っていることがわかってきたのです。

本書の著者は、野生動物の写真家で、アサギマダラの愛好家でもあります。

卵から成虫までの一生、吸蜜や飛翔、捕食される様、マーキングの実際の仕方等、多くの写真とともにわかりやすく紹介しています。昆虫個体にしっかりピントを合わせつつ、自然の美しい景色も映すというのは、相当技術的には高度なのだろうなと思うのですが、プロの写真家さんにそんなことを言うのはむしろ失礼かもしれませんね。素人目にも見事な写真で感嘆します。

蝶は1「頭」と数えるとか、アサギマダラの寄生虫の話とか、豆知識も楽しいです。

マーキング調査の方法や問い合わせ先のHPも紹介されており、参加してみようかと思う人の入門書としても良書だと思います。

長距離の渡りをすることがわかっているとはいえ、全般にこの蝶は非常に謎の多い蝶です。

そもそもなぜ、渡りをするのか。どうやって海を渡るのか。越冬はどうしているのか。

大きな疑問としては、どのように死んでいくのか、というものがあります。死骸がほとんど見られることがないためです。これについては海を越える渡りで実は大半のものが死んでいるのだ、という説もあるそうですが、そうなると、最初の疑問、「ではなぜそんな危険な渡りを続けているのか」に戻ってしまいます。

まだまだ、今後の研究で解明されるべき事柄は多いようです。そこがまたロマンなのでしょうね。

アサギマダラはフジバカマやその近縁のヨツバヒヨドリから好んで吸蜜します。これは植物毒であるピロリジンアルカロイド(PA)を体内に取り込むためと言われています。美しいけれども毒を持つ蝶なのです。ただ、この毒はさほど強いものではないらしく、本書の著者もカマキリやクモなどの捕食者にアサギマダラが捕らえられるところを何度か目撃しているそうです。捕食者を殺してしまうというよりは、ちょっと「まずい」餌だと思わせるのが目的なのかもしれません。

アサギマダラに関連してよく言及されるのが、アメリカ大陸の渡りの蝶、オオカバマダラです。これもまた、3000キロもの距離を移動する蝶です。近年、自然災害や幼虫の餌である植物の減少などから、数が激減して心配されています。

このほか、意外に旅する蝶は多いらしく、移動しない昆虫の方が例外と考える人すらいるようです。

冒頭に挙げた詩は、季節は「春」ですし、韃靼海峡はシベリアと樺太の間の海峡です。北海道でアサギマダラが見られた例もあるようですが、さほど多くが生息しているわけではなさそうですし、おそらくはこの詩では違う蝶なのでしょうね。

ただ、凛と海を渡る蝶を思い浮かべると、「頑張れ」と胸の熱くなる思いと、また自然の妙に打たれる思いが交錯します。

<生きものの旅>

・『ハチヤさんの旅 (たくさんのふしぎ傑作集)』

・『翔(かけ)る―ツルの渡り追跡調査写真集』

お気に入り度:

掲載日:

外部ブログURLが設定されていません

投票する

投票するには、ログインしてください。

分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。

本の大海を漂流中。

日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。

あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。

「実感」を求めて読書しているように思います。

赤柴♀(もも)、ひよこ(ニワトリ化しつつある)4匹を飼っています。

*能はまったくの素人なのですが、「対訳でたのしむ」シリーズ(檜書店)で主な演目について学習してきました。既刊分は終了したので、続巻が出たらまた読もうと思います。それとは別に、もう少し能関連の本も読んでみたいと思っています。

この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。

書評一覧を取得中。。。

- 出版社:山と溪谷社

- ページ数:96

- ISBN:9784635063432

- 発売日:2006年06月01日

- 価格:1728円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。