赤毛の司祭ことヴィヴァルディが、前職からひきついで、作曲家兼指揮者として養育院の少女たちの音楽教育に当たった、18世紀初頭。

ヴィヴァルディの指揮で、少女たちの楽団が初めて『四季』を演奏する場面、素晴らしかった。文字を読むことで体感する音楽だった。聴衆(とともに読者も)の上に、「猛り狂う音の欄干から、重たい雹がどんどん落ちてきた」(夏の雹)そして「……頭上に音楽が投げつけられ、人が一年の間に生きるものすべてを聞いた」

私は本の外側から、文字で書かれた音楽を目で受けとり、からだ全体で聞いたのだと思う。不思議な音楽鑑賞だった。

作者は、ヴィヴァルディとその弟子の少女たちへのオマージュとして、この物語を書いたそうだ。

とはいえ、このオマージュ。敬意ととるには、相当に捻くれている……

司祭である男は、弟子の才能に嫉妬し、恋慕し、苦しむ。弱さ脆さ、狡さを見せつける。

才能の非凡さと性格の弱さとのアンバランスが際立った印象だ。

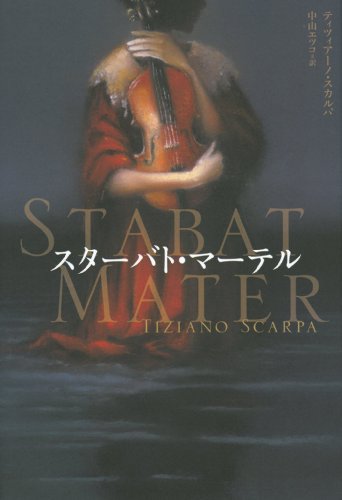

語り手は、赤ん坊の頃に養育院に引き取られたチェチリアという16歳の少女。この物語は、チェリチリアの手記で、会ったことのない母に宛てた手紙の形をとっている。

孤独で、痛ましいくらいに自省的な少女である。

書かれている思いは、ときどき真逆の方向に向かうが、どちらも真実だ。

母への思慕であると同時に、恨み言(求めながらの拒絶)。

悪から徹底的に守られてはいるが、そのために、悪の誘惑に屈しやすくしてしまう養育院の生活。

音楽に身を任せる喜びと、喜びを感じることの罪悪感。

そして、妄想が混ざる曖昧な書き方に、あのとき本当は何があったの、と尋ねたくなる。

弱者たちは「守られる」べきと思う。守られることは安心、と思う。

でも少女たちを見ていると。彼女たちが守られていることが苦痛になる。

守られることから、解放してやりたい、と思えてくる。

チェチリアの手紙のなかに「死」が親しい友となって何度も登場するのが印象的だ。守られている少女が、守りを拒絶するために、死と手を結んでいる、と思うのは辛い。

せめて、養育院で出会った音楽が(その後、たとえ演奏する機会がなくなっても)、生涯よき友となって支えてくれたら、と願っている。

いつまでも読み切れない沢山の本が手の届くところにありますように。

ただたのしみのために本を読める日々でありますように。

この書評へのコメント

- ゆうちゃん2023-07-02 12:40

日本人作家の大島真寿美さんが「ピエタ」の題名でヴィヴァルディとその女性の弟子たちの物語を書いています、と書こうとしたらぱせりさんは既読でしたね。

本書を自分は未読なので似たような内容かどうかはわかりませんが、日本人と本場イタリア人がヴィヴァルディは女性の弟子との関わりが取り上げるのですから、作家を引き付けるものがあるのでしょうね。「スターバト・マーテル」の名で作曲した人は何人もいますが、僕はドボルザークのものが大好きです。ヴィヴァルディも作曲していると知りました。今度聴いてみようと思います。ヴィヴァルディは1曲を900通りに作曲したと言われるくらいなので、さぞヴィヴァルディ色が出ているのでしょう。

四季は、お書きの通り、一瞬で人を引き込む力がありますね。文章からもその魅力が伝わります。音楽ドラマなどで定番の曲ですが、春の冒頭で最初の一フレーズで春の気分にさせてくれる、そんな魅力があると思いますクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ぱせり2023-07-02 14:38

ゆうちゃんさん、「ピエタ」のレビューも読んで下さってありがとうございます。わたしもこの本を読みながら大島真寿美さんの「ピエタ」を思い出しました。

>日本人と本場イタリア人がヴィヴァルディは女性の弟子との関わりが取り上げるのですから、作家を引き付けるものがあるのでしょうね。

ほんとですね。ヴィヴァルディを素晴らしい音楽家というより、すごくアンバランスな人に書きだしたことが、この作家さんの敬愛のしるしなのかな、とも思いました。

音楽、ほどんど聞かなくて、「スターバトマーテル」はドボルザークもヴィヴァルディも私はしらないのですが、一曲を900通り、とか、くらくらしてしまいます。

こんな私が、本を通して『四季』を鑑賞、なんて言っちゃっていいのかどうか。学校の音楽の授業で聞いて以来(ほとんど覚えていない^-^;)ですが、『四季』聴いてみたくなりました。『スターバトマーテル』も聴いてみます。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ゆうちゃん2023-07-03 23:55

ヴィヴァルディのスターバト・マーテルを聴きました。こんな悲しいヴィヴァルディ初めてです。名曲ですね。教えて下さってありがとうございます。

「一曲を900通り」は前言撤回です。これは贔屓目に見れば個性が強い、アンチの視点に立てばどれもこれも似たようなもの、という意味になります。

ヴィヴァルディの持ち味は、リズムと明るさだと思いましたが、このスターバト・マーテルは全く違いました。勿論ヴィヴァルディらしさはありますが、マイナーコードでこれほどの曲を書いているとは・・。大作曲家を舐めてはいけないと思い知りました。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ef2023-07-05 04:48

『スターバト・マーテル』……日本の作家さんが取り上げているのを読んだ記憶が……(高野史緒さんだっけかなぁ……)。その時、曲を探して聞いてみました。

色んな作曲家が曲をつけてるんですよねぇ。

ぱせりさんがご紹介された本ではどの『スターバト・マーテル』が書かれているのかは分かりませんが、取りあえずヴィヴァルディはこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=ELbm9JUqZLsクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。

- 出版社:河出書房新社

- ページ数:182

- ISBN:9784309205731

- 発売日:2011年09月14日

- 価格:1890円

- Amazonで買う

- カーリルで図書館の蔵書を調べる

- あなた

- この書籍の平均

- この書評

※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。